Цуцугамуши (Краснотелковый риккетсиоз, Сыпной тиф джунглей, Японская речная лихорадка)

Цуцугамуши (Краснотелковый риккетсиоз, Сыпной тиф джунглей, Японская речная лихорадка)

Цуцугамуши – это острый риккетсиоз, протекающий с лихорадкой, очаговыми васкулитами и периваскулитами различных органов - ЦНС, сердца, легких, почек. Клинические проявления цуцугамуши характеризуются наличием высокой температуры тела, первичного аффекта, пятнисто-узелковой сыпи на коже, генерализованной лимфаденопатии. Частыми осложнениями цуцугамуши служат менингоэнцефалит, миокардит, перикардит, плеврит, гломерулонефрит, перитонит. Диагноз устанавливается с помощью иммунологических методов (РСК, РИГА, РНИФ, ИФА). Лечение лихорадки цуцугамуши проводится антибиотиками (тетрациклинами, макролидами, хлорамфениколом и др.).

Общие сведения

Цуцугамуши (японская речная лихорадка, сыпной тиф джунглей, краснотелковый риккетсиоз) - клещевая лихорадка с природно-очаговой распространенностью, вызываемая риккетсиями. Подобно другим риккетсиозам, цуцугамуши протекает с интоксикацией, типичным первичным аффектом, лимфаденопатией, макуло-папулезной сыпью.

Основные природные очаги лихорадки цуцугамуши расположены в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Индонезии, Австралии, Океании. Также случаи риккетсиоза регистрируются в Таджикистане и на территории России (в Приморье, на Камчатке, Сахалине). Восприимчивость к заболеванию довольно высокая: в отдельных регионах ежемесячно лихорадка развивается у 3% населения. Наибольшей заболеваемости цуцугамуши подвержены жители сельской местности и приезжие (в основном, туристы).

Причины цуцугамуши

Возбудителем лихорадки цуцугамуши выступает мелкая грамотрицательная палочка Rickettsia tsutsugamushi, или Rickettsia orientalis. Бактерия имеет кокковидную или палочковидную форму, длину 0,8-2 мкм и ширину 0,3-0,5 мкм. Риккетсии цуцугамуши являются облигатными паразитами, размножаются в цитоплазме пораженных клеток. Различные штаммы возбудителя различаются между собой антигенными свойствами и вирулентностью, поэтому лихорадка цуцугамуши может протекать как в легкой, так и клинически выраженной форме. Риккетсии чувствительны к условиям внешней среды; для них губительны нагревание, воздействие дезсредств, высушивание.

Хранителями и переносчиками инфекции в природных очагах служат личинки краснотелковых клещей, передающие возбудителя цуцугамуши трансфазово и трансовариально. Также в процесс циркуляции риккетсий в природных очагах вовлекаются мелкие грызуны, насекомоядные, сумчатые. Полученный при кровососании возбудитель болезни, передается личинкой нимфам, а затем взрослым клещам, которые осуществляют трансовариальную передачу риккетсий следующему поколению личинок. Таким образом, только новое поколение личинок краснотелковых клещей в следующем сезоне может являться переносчиком цуцугамуши.

Личинки нападают на животных и людей в травянистых кустарниковых зарослях. Заражение происходит трансмиссивным путем во время кровососания. Сезонность лихорадки цуцугамуши неодинакова в различных эпидемических очагах; обычно пик заболеваемости приходится на май и сентябрь. Иммунитет после перенесенной инфекции носит строго специфический и непродолжительный характер; повторные случаи заболевания цуцугамуши возможны уже спустя 3 года.

Патогенез

В месте укуса клеща и внедрения возбудителя возникает очаговое изменение кожи – первичный аффект. Дальнейшее распространение риккетсий по лимфатическим путям сопровождается воспалительной реакцией в виде регионарных лимфаденитов и лимфангитов. При попадании в кровяное русло риккетсии начинают размножаться в эндотелии сосудов, вызывая десквамацию эндотелиальных клеток, гранулематозное воспаление, развитие очаговых васкулитов и периваскулитов во внутренних органах: почках, сердце, легких, ЦНС. Развитие массивной риккетсиемии сопровождается интоксикацией.

Симптомы цуцугамуши

Инкубационный период может длиться от 5 до 21 суток (в среднем 7-11 дней). Тяжесть лихорадки цуцугамуши варьирует от стертых и легких до крайне тяжелых форм, заканчивающихся летально.

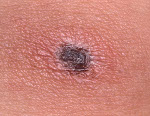

Типичное начало цуцугамуши внезапное – с резкого повышения температуры до 38—39°С, которая без лечения держится от 1 до 3-х недель. Лихорадка сопровождается ознобами, нарастающими симптомами интоксикации, регионарным лимфаденитом. При тщательном осмотре кожных покровов больного цуцугамуши обнаруживается первичный аффект в месте ворот инфекции в виде воспалительного инфильтрата, имеющего тенденцию к увеличению размеров.

Вначале на месте укуса личинки клеща возникает уплотнение и гиперемия кожи диаметром 0,2 см, на верхушке которого образуется везикула. На месте вскрывшейся везикулы формируется язвочка, покрытая струпом, с венчиком гиперемии по периферии. В результате трансформаций участок измененной кожи увеличивается до 2-3 см. Первичный аффект сохраняется в течение 2-3-х недель.

С первых дней лихорадки цуцугамуши у больных развивается гиперемия и отечность лица, симптомы конъюнктивита и склерита. К концу первой недели на коже живота, груди и конечностей появляются обильные макуло-папулезные высыпания. При тяжелом течении лихорадки цуцугамуши сыпь носит геморрагический характер; характерны «подсыпания» - периодическое появление новых элементов. Обычно через 3-6 дней сыпь исчезает, оставляя после себя шелушение, иногда – пигментацию кожи. Типичным проявлением лихорадки цуцугамуши, отличающим ее от других риккетсиозов, служит развитие генерализованной лимфаденопатии (вторичного риккетсиозного полиаденита). У половины больных отмечается умеренное увеличение печени и селезенки.

Осложнения

Поражение сердечно-сосудистой системы при лихорадке цуцугамуши сопровождается брадикардией, которая при развитии миокардита сменяется тахикардией, умеренным снижением АД, изменениями ЭКГ. Со стороны дыхательной системы обнаруживаются признаки фарингита, трахеита и трахеобронхита. При тяжелых формах цуцугамуши возникает интерстициальная пневмония, обусловленная образованием гранулем в мелких сосудах.

При наслоении вторичной бактериальной инфекции возможны очаговые и даже долевые пневмонии. На поражение ЦНС при лихорадке цуцугамуши указывают сильные головные боли, нарушения сознания, бред, зрительные галлюцинации, менингеальные симптомы, тремор, судороги и др. В период реконвалесценции возможно развитие осложнений в виде перикардита, плеврита, абсцесса легких, менингоэнцефалита, гломерулонефрита, перитонита, тромбофлебита.

Диагностика

Отправными пунктами для постановки предварительного диагноза служат данные эпидемиологического анамнеза (пребывание в природных очагах цуцугамуши), наличие лихорадки, первичного аффекта, кожной сыпи, генерализованной лимфаденопатии, признаков поражения нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем. Лабораторное подтверждение цуцугамуши проводится с помощью серологических реакций (РСК, РИГА, РНИФ, ИФА). Применяется выделение культуры R.tsutsugamushi в опытах на белых мышах.

Лихорадку цуцугамуши необходимо дифференцировать от заболеваний, имеющих сходные клинические проявления:

- эпидемического сыпного тифа;

- лихорадки денге;

- геморрагических лихорадок;

- кори;

- вторичного сифилиса.

Лечение цуцугамуши

Препаратами выбора для проведения этиотропной терапии лихорадки цуцугамуши служат антибиотики тетрациклинового ряда (тетрациклин, доксициклин), хлорамфеникол, макролиды, фторхинолоны, рифампицин. Антибактериальная терапия позволяет значительно сократить продолжительность лихорадочного периода и предупредить летальный исход. Патогенетическое лечение лихорадки цуцугамуши включает инфузионную дезинтоксикационную терапию, по показаниям – использование сердечных гликозидов, глюкокортикостероидов.

Прогноз и профилактика

До применения противомикробных препаратов летальность от лихорадки цуцугамуши достигала 20% и более. В настоящее время благодаря современной антибиотикотерапии смертельные исходы практически не регистрируются. Предупреждение эпидемических вспышек цуцугамуши в эндемичных районах достигается с помощью противоклещевых мероприятий: вырубки зарослей кустарника, обработка мест выплода краснотелковых клещей. Индивидуальная защита обеспечивается использованием специальной одежды и репеллентов. Для активной профилактики цуцугамуши разработана живая ослабленная вакцина и антибиовакцина.

|

Код МКБ-10

A75.3 |