Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз – это злокачественное заболевание системы крови, при котором вырабатывается избыточное количество дефектных клеток гранулоцитарного и моноцитарного ряда. К факторам риска развития болезни относят наследственные и спонтанные генетические мутации, врожденные патологии (нейрофиброматоз, синдром Нунан). Основные симптомы: лихорадка, увеличение лимфоузлов, печени и селезенки, анемический и геморрагический синдромы. Диагностика включает гемограмму, биопсию костного мозга, генетические и иммуногистохимические тесты. Лечение проводится с помощью трансплантации костного мозга, которая по показаниям дополняется химиотерапией.

Общие сведения

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз (ЮММЛ) входит в группу миелодиспластических / миелопролиферативных болезней системы кроветворения, поскольку сочетает характеристики обоих типов поражения клеток. Это чрезвычайно редкая патология, которая встречается с частотой 1-2 случая на 1 млн. детей. В основном лейкоз проявляется в возрасте до 4 лет, причем 40% всех случаев онкопатологии приходится на первый год жизни ребенка. Мальчики болеют в 2,5 раза чаще девочек. ЮММЛ не теряет актуальности в практической детской онкогематологии ввиду агрессивного течения болезни и сложностей при подборе лечения.

Причины

У 90% пациентов с ювенильным миеломоноцитарным лейкозом присутствуют мутации генов, которые кодируют сигнальный путь RAS/MARK. Патология затрагивает гены NF1, PTPN11, KRAS, NRAS или CBL. Наиболее распространено поражение PTPN11, которое встречается в 35-40% случаев ЮММЛ и характеризуется неблагоприятным прогнозом. Генетические мутации могут возникать спонтанно под влиянием неизвестных тератогенных факторов либо наследоваться от родителей.

Новые молекулярно-генетические исследования позволили обнаружить дополнительные этиологические факторы болезни. Риск развития ювенильного миеломоноцитарного склероза возрастает при наличии у ребенка мутаций генов EZH2, ASXL1, DNMT3A, BMP4 и др. У 25% пациентов с ЮММЛ присутствует моносомия 7-й хромосомы, реже встречается делеция участков 5q и 7q. Миеломоноцитарный лейкоз чаще возникает у детей с нейрофиброматозом 1-го типа, синдромом Нунан.

Патогенез

В основе развития заболевания лежит аномальная активация сигнального пути, в результате чего нарушаются процессы клеточной пролиферации и дифференцировки. Молекулярные особенности возникших нарушений зависят от разновидности генетической аномалии. Патология гена PTPN11 вызывает дисфункцию каталитической фосфатазы, мутация NF1 сопряжена с дефицитом опухолевых супрессоров, аномалии CBL провоцируют нарушения функционирования киназы JAK-2.

Результатом таких изменений становится чрезмерное и бесконтрольное деление клеток костного мозга, из которых образуются моноциты и гранулоциты. Аномальные клеточные клоны замещают здоровые гемопоэтические клетки, нарушают состав крови, накапливаются в органах гемопоэза. В отличие от острых лейкозов, при ЮММЛ частично происходят процессы дифференцировки, поэтому уровень бластных клеток-предшественников остается нормальным.

Симптомы

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз не имеет патогномоничных клинических проявлений. У большинства пациентов манифестация заболевания представлена повышением температуры тела, бледностью, слабостью, увеличением нескольких групп лимфатических узлов, хроническим кашлем и одышкой. У 97% больных определяется гепатоспленомегалия, которая вызывает тяжесть и боли в подреберье, асимметричное увеличение живота.

У 36-50% пациентов ЮММЛ сопровождается полиморфной кожной сыпью, которая обусловлена лейкемической инфильтрацией. На теле появляются мелкие папулы и бляшки, которые имеют плотную консистенцию, не болят и не зудят. Иногда они покрываются пузырями с геморрагическим содержимым. При вовлечении в патологический процесс ЖКТ возникает хроническая диарея, возможно появление прожилок крови в стуле.

Осложнения

При ювенильном миеломоноцитарном лейкозе нарушается соотношение и функции всех клеточных компонентов крови, что становится причиной тяжелого течения заболевания. Недостаток нормальных лейкоцитов вызывает иммунодефицитное состояние, способствует развитию рецидивирующих и генерализованных инфекций различной локализации. При дефиците эритроцитов развивается анемия, нехватка тромбоцитов приводит к спонтанным кровотечениям и кровоизлияниям.

На фоне вышеописанных нарушений у больного снижается или полностью исчезает аппетит, развивается синдром мальабсорбции, формируется нутритивная недостаточность. Такое состояние особенно опасно для маленьких детей, поскольку вызывает задержку физического и интеллектуального развития. В редких случаях миеломоноцитарный лейкоз осложняется инфильтрацией ЦНС (нейролейкоз), параличом мышц лица, поражением органа зрения.

Диагностика

Признаки патологии служат основанием для консультации педиатра, после чего ребенка направляют на обследование к детскому онкогематологу. При физикальном осмотре определяется гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, бледность кожи и слизистых, наличие пятнисто-папулезной сыпи на туловище и конечностях. Для постановки диагноза ювенильного миеломоноцитарного лейкоза назначаются следующие исследования:

- Анализы крови. В периферической крови обнаруживают лейкоцитоз, повышение уровня моноцитов более 1000 клеток в мкл, наличие незрелых миелоидных предшественников, увеличение концентрации фетального гемоглобина. У большинства больных обнаруживают среднетяжелую или тяжелую анемию, тромбоцитопению разной степени тяжести. Для диагностики геморрагического синдрома проводится коагулограмма.

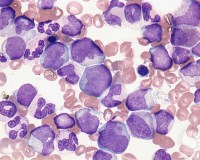

- Миелограмма. К диагностическим критериям ЮММЛ относят гиперклеточность костномозговых биоптатов, содержание бластов менее 20%, признаки миеломоноцитарной гиперплазии. Чтобы уточнить характеристики опухолевого процесса, дополнительно проводят иммуногистохимическое исследование.

- Молекулярно-генетическая диагностика. Для выяснения подтипа ювенильного миеломоноцитарного лейкоза проводится кариотипирование, цитогенетическое исследование D-FISH и тестирование генома на наличие специфических мутаций. Информация играет решающую роль в планировании лечения и определении отдаленного прогноза.

- Инструментальная диагностика. Методы визуализации назначаются для выявления лейкемической инфильтрации, диагностики осложнений заболевания. В стандартную программу входит УЗИ периферических лимфоузлов, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенография или КТ органов грудной клетки.

Дифференциальная диагностика

В круг диагностического поиска входят инфекционные заболевания со сходной клинической симптоматикой: разнообразные внутриутробные инфекции, инфекционный мононуклеоз, постнатальное заражение цитомегаловирусом, герпесвирусом 6 типа, парвовирусом В19. Необходимо исключить врожденные иммунодефициты (синдром Вискотта-Олдрича, дефект адгезии лейкоцитов), острый лимфобластный и миелобластный лейкоз, приобретенную апластическую анемию.

Лечение ювенильного миеломоноцитарного лейкоза

Трансплантация стволовых гемопоэтических клеток

Пересадка костного мозга – единственный эффективный способ лечения при ЮММЛ. Необходимость ее проведения определяется типом генетической мутации у пациента. Срочная ТГСК показана при аномалиях NF-1, соматических мутациях PTPN11 и KRAS. В остальных случаях вопрос о пересадке стволовых клеток решается индивидуально с учетом клинического течения и наличия признаков прогрессирования ювенильного лейкоза.

Наилучшим вариантом для трансплантации считается материал, полученный от близкородственного донора – брата / сестры, родителей. При отсутствии такой возможности материал для пересадки берут от неродственного совместимого донора. Трансплантация сопровождается иммуносупрессивной терапией по индивидуально подобранной схеме, антибиотикотерапией и применением противогерпетических препаратов для профилактики осложнений.

Медикаментозная терапия

В рамках подготовки к ТГСК используется высокодозная полихимиотерапия. При стабильном течении заболевания, низком содержании фетального гемоглобина и возрасте ребенка до 12 месяцев возможно изолированное применение химиотерапии. Для подавления злокачественного процесса назначаются цитостатические препараты в комбинации с изотретиноином. В некоторых случаях лекарства обеспечивают длительную клинико-гематологическую ремиссию, но они не способны полностью вылечить лейкоз.

Экспериментальная терапия

Детальное изучение механизма формирования ювенильного миеломоноцитарного лейкоза позволяет разрабатывать новые подходы к лечению. В современной онкогематологии рассматривают варианты избирательного угнетения пути RAS/MARK для контроля клеточного размножения и дифференцировки. Ученые предлагают разные варианты таргетных препаратов, которые пока находятся на этапе доклинических исследований.

Прогноз и профилактика

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз – агрессивное и быстро прогрессирующее заболевание. Благодаря трансплантации стволовых клеток пациенты получают шанс на полное излечение, однако прогноз 5-летней выживаемости продолжает быть невысоким – 52-64%. К благоприятным прогностическим факторам относят начало болезни в возрасте до 2 лет, уровень тромбоцитов свыше 33 Г/л, наличие герминативной, а не спонтанной мутации. Эффективные меры профилактики заболевания пока не разработаны.

|

Литература

1. Успех повторной аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток со сменой донора при потере гетерозиготности HLA у пациента с ювенильным миеломоноцитарным лейкозом: анализ серии клинических случаев/ Л.А. Цветкова и соавт.// Вопросы гематологии / онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2023. – №3. 2. Нутритивная поддержка ребенка с ювенильным миеломоноцитарным лейкозом на различных этапах противоопухолевого лечения: клинический случай/ М.С. Шамсутдинова, Ю.А. Алымова, А.Ю. Вашура// Вопросы современной педиатрии. – 2018. – №6. 3. Juvenile myelomonocytic leukemia-A comprehensive review and recent advances in management/ Gupta A.K., Meena J.P., Chopra A., Tanwar P., Seth R.// Am J Blood Res. – 2021. – №1. 4. Current Treatment of Juvenile Myelomonocytic Leukemia/ Mayerhofer C., Niemeyer C.M., Flotho C.// J Clin Med. 2021. – №14. |

Код МКБ-10

C92.5 |