Внелегочный туберкулез

Внелегочный туберкулез

Версия: Клинические протоколы КР 2024 (Кыргызстан)

Версия: Клинические протоколы КР 2024 (Кыргызстан)

Общая информация

Краткое описание

КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

Внелегочный туберкулез

Целевая группа: врачи фтизиатры, специалисты ПМСП, узкие специалисты смежных направлений, осуществляющих диагностику ТБ, в том числе ТБ с внелегочной локализацией на всех уровнях здравоохранения, организаторы здравоохранения.

Этапы оказания помощи

Первичный, вторичный и третичный уровни оказания медицинской помощи

Цель разработки Клинического руководства по ведению внелегочного туберкулеза

Усиление эффективности и качества мероприятий, направленных на улучшение выявления, диагностики и лечения внелегочного туберкулеза

Целевые группы

медицинские работники ПТО, организаций ПМСП, службы санэпиднадзора и СПИД и всех других заинтересованных организаций, вовлеченных в противотуберкулезные мероприятия.

Дата создания: 2024 г. Данная версия клинического руководства по ведению внелегочного ТБ разработана на основании современных рекомендаций ВОЗ, в дальнейшем будет обновляться по мере появления новых доказательств.

Краткая информация

Среди регионов ВОЗ распространенность ВЛТБ колебалась от 8% в Западной части Тихого океана до 15–17% в Африке, Америке, Европе и Юго-Восточной Азии и до 24% в Восточном Средиземноморье. В Европейском регионе ВОЗ наблюдается рост заболеваемости ВЛТБ в семи странах (Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Турция, Соединенное Королевство и Узбекистан) - более 30% случаев. В целом, как среди взрослых, так и среди детей примерно два из каждых трех случаев ВЛТБ представлены поражением плевры и лимфатических узлов. Вирус иммунодефицита человек рассматривается как важный фактор риска ВЛТБ. В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции ТБ лимфатических узлов составляет около 10% всех случаев заболевания.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Эпидемиология

Диагностика

Диагностика внелегочного туберкулеза

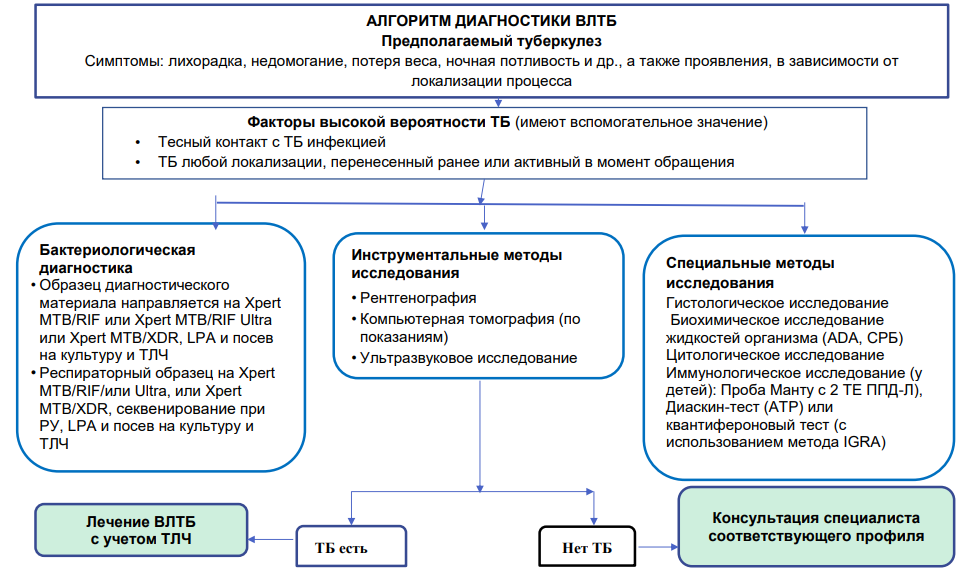

Симптоматика ТБ внелегочной локализации меняется в зависимости от места локализации процесса, но обычно включает общие симптомы ТБ интоксикации: лихорадку, недомогание, потерю веса, ночную потливость и др. При этом, в зависимости от локализации внелегочный ТБ имеет более широкий спектр признаков и симптомов, как неспецифических (например, асцит, плевральный выпот или кифоз позвоночника и др.), так и специфических при поражении определенных органов и систем. Степень выраженности симптомов ТБ интоксикации зависят от распространенности ТБ процесса и его течения.

Диагностика ВЛТБ

Виды образцов диагностического материала для бактериологических исследований

· спинномозговая, плевральная, перитонеальная, перикардиальная, синовиальная жидкости, моча, влагалищные выделения и пр.;

· биоптат или аспират из лимфатических узлов;

· эндоскопические биоптаты;

· операционный материал, содержимое фистул, абсцессов и пр.;

· образец стула.

Методы бактериологического подтверждения ВЛТБ

В соответствии с диагностическим алгоритмом ТБ всем пациентам с подозрением на ВЛТБ назначается молекулярное тестирование диагностического материала с использованием быстрых методов диагностики:

Обнаружение антигена на основе биомаркеров

Прямая микроскопия. Микроскопия по Цилю-Нильсену позволяет выявлять КУБ в мазках диагностического материала. Большинство образцов при ВЛТБ обычно малобациллярные. Кроме того, окрашивание по Цилю-Нильсену обычно не позволяет отличить нетуберкулезные микобактерии от M. tuberculosis.

Инструментальные методы исследования

- диагностика и дифференциальная диагностика ТБ;

- оценка клинической формы;

- оценка активности и распространенности процесса;

- оценка динамики ТБ процесса, мониторинг и контроль результатов лечения.

• Компьютерная томография рекомендуется в сложных для диагностики случаях ТБ, так как является более чувствительным методом обследования для визуализации ТБ поражений в органах и системах.

• Ультразвуковое исследование (УЗИ) как неинвазивный метод, рекомендуется применять для:

- Топической диагностики ТБ (ТБ мочеполовой системы, лимфатических узлов, органов брюшной полости, плевры и др.).

- Динамического контроля эффективности лечения (объем плевральной и асцитической жидкости, состояние лимфатической системы и др).

Гистопатологическое исследование (биопсия ткани)

Биохимическое исследование жидкостей организма

Измерение активности биомаркера AДA используется для диагностики ВЛТБ. АДА -фермент, участвующий в пуриновом обмене, продуцируется из лимфоидной ткани в Т-лимфоцитах. Активность этого фермента увеличивается у больных ТБ из-за стимуляции Т-клеточных лимфоцитов антигенами M. tuberculosis. АДА может рассматриваться маркером ТБ при исследовании плевральной, перикардиальной и перитонеальной жидкостей.

Среди взрослых и подростков, живущих с ВИЧ, С-реактивный белок с пороговым значением >5 мг/л может использоваться для скрининга на ТБ как показатель активного ТБ.

Лечение

ЛЕЧЕНИЕ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

Режимы лечения

Лекарственно-чувствительный ВЛТБ

Таблица 1. – Режимы лечения для лекарственно - чувствительного ВЛТБ

У пациентов с ТБ менингитом (без подозрения или признаков МЛУ/РУ-ТБ) может быть использован 6-месячный интенсивный режим (6HRZEto) в качестве альтернативы 12-месячному режиму (2HRZE/10HR) по решению врачебного консилиума (табл. 2).

Лечение изониазид-устойчивого (Ну-ТБ) и полирезистентного ВЛТБ

Лечение РУ/МЛУ- ТБ/пре-ШЛУ/ШЛУ-ТБ

Краткосрочные режимы лечения (КРЛ)

КРЛ предназначены для лечения пациентов с нетяжелыми формами ВЛ РУ/МЛУ-ТБ, которые отвечают нижеперечисленным критериям:

Критерии для взятия на лечение краткосрочными режимами

Пациенты с подтвержденным МЛУ/РУ-ТБ, у которых:

Режимы КРЛ не показаны для лечения если имеются следующие критерии:

Критерии исключения с лечения краткосрочными режимами

Пациенты с подтвержденным МЛУ/РУ-ТБ, у которых:

Короткий режим лечения BPaLM, включающий Bdq, Pa, Lzd и Mfx, с продолжительностью 6-месяцев или 26-недель (не более) должен быть первоначальным выбором для всех пациентов с диагнозом МЛУ/РУ-ТБ, соответствующим критериям взятия на лечение. Используется у пациентов в возрасте ≥14 лет, которые ранее не принимали Bdq, Pa и Lzd более 1 месяца, и при наличии подтвержденной чувствительности МБТ к препаратам, включенным в схему лечения. Тестирование лекарственной чувствительности МБТ к Fq не должно задерживать начало лечения.

Короткий полностью пероральный стандартный режим лечения, содержащий бедаквилин

• 6 Bdq Lfx 2 Lzd E Z 4 Hhd Cfz /5 Lfx Cfz Z E

• 6 Bdq Lfx Cfz Z E 4 Hhd Eto/5 Lfx Cfz Z E Eto

Модифицированный краткосрочный режим лечения (мКРЛ) с продолжительность лечения 39 недель, следует применять только в условиях «оперативного исследования»:

• Схемы лечения для детей 6 лет и старше: Lfx Bdq Lzd Cfz Cs или Lfx Bdq Lzd Cfz Dlm.

• Схема лечения для детей младше 6 лет: Lfx Dlm Lzd Cfz.

Длительные (индивидуальные) режимы лечения

Принцип составления индивидуальных схем лечения МЛУ/РУ-ТБ у пациентов с ВЛТБ такой же, как у пациентов с ЛТБ (табл. 4).

Левофлоксацин / Моксифлоксацин

Бедаквилин

Линезолид

Клофазимин

Циклосерин

Деламанид

Этамбутол

Пиразинамид

Имипенем + Циластатин или Меропенем

Этионамид или Протионамид

Амикацин или Стрептомицин

Парааминосалициловая кислота

Мероприятия по ТБ-ВИЧ

Из-за высокого риска смертности от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, необходимо своевременно проводить мероприятия по ВИЧ и ТБ:

Показания для госпитализации пациентов

Критерии для выписки из стационара

Медицинская социальная экспертная комиссия (МСЭК)

На МСЭК больных ТБ лиц можно направить через 6-мес. лечения по законодательству Кыргызской Республики при наличии признаков инвалидности (в редакции постановления Правительства КР от 14 декабря 2016 года № 675. Положение о признании гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЛТБ

После получения отрицательного результата посева:

Необходимо проводить тщательный клинический мониторинг:

Кроме того, для предотвращения и лечения возможных токсических эффектов этамбутола (например, ретробульбарный неврит) необходимо:

- проводить тест Ишихара не реже одного раза в месяц на предмет различения красного и зеленого цветов. Мониторинг ретробульбарного неврита целесообразно проводить на ранней стадии;

- придерживаться корректных доз этамбутола, рекомендованных в соответствии с весом пациента.

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ (МКБ 10 - А15-А16)

Классификация

По локализации:

По осложнениям, связанным:

- при междолевом плеврите – боль отмечается в межлопаточной области, - при медиастинальном – боль за грудиной,

- при левостороннем пристеночном (паракостальном) - боль как при стенокардии,

- при наддиафрамальном плеврите - возникают проявления острого живота и болезни почек.

Наличие контакта с больным ТБ и/или эпизод ТБ инфекции в прошлом являются дополнительными факторами для подтверждения диагноза ТБ плеврит.

Для подтверждения диагноза плеврит ТБ этиологии необходимо провести следующие диагностические исследования (табл. 5).

Исследования

Характеристика

Физикальный осмотр (аускультация, перкуссия)

• При сухом (фибринозном) плеврите: перкуторно без изменений или небольшое укорочение легочного звука, характерен шум трения плевры в обеих фазах дыхания.

• При экссудативном плеврите: притупление перкуторного звука и ослабление дыхания над зоной поражения или не прослушивается при большом количестве экссудата; шум трения плевры, который по мере накопления экссудата исчезает.

• При эмпиеме характерно притупление перкуторного звука, ослабление голосового дрожания, ослабление дыхания над зоной поражения и шум трения плевры.

Бактериологические исследования

• Образец экссудата/ биоптата направляется на Xpert MTB/RIF или Xpert MTB/RIF Ultra и посев на культуру и ТЛЧ.

• Респираторный образец направляется на Xpert MTB/RIF/или Ultra и посев на культуру, ТЛЧ.

Рентгенография ОГК

Рентгенологические признаки, свидетельствующие о вероятном поражении плевры:

• При сухом (фибринозном) плеврите: ограничение подвижности купола диафрагмы, контуры диафрагмы неровные, плевра утолщена, имеются спайки и заращение реберно-диафрагмального синуса, понижена прозрачность прилегающих отделов легких.

• При паракостальной локализации выпота: гомогенное интенсивное затенение нижних отделов легких с дугообразной размытой верхней границей, идущей сверху вниз и внутрь, прилежащее широким основанием к грудной клетке, диафрагме или средостению, отмечается нечеткость купола диафрагмы, сглаживание реберно-диафрагмального синуса, понижение прозрачности прилежащей легочной ткани. При большом объеме выпота: смещение тени средостения в здоровую сторону. При наличии воздуха в плевральной полости – горизонтальный уровень жидкости.

• При междолевой локализации в прямой проекции: треугольная тень с нечеткими контурами, в боковой -линзообразное гомогенное затенение в проекции междолевой щели.

• При медиастинальном плеврите: тень располагается параллельно средостению (лентовидная вертикальная тень, отграниченная от прилежащей паренхимы). Тень лучше видна в боковой проекции.

КТ грудной клетки (по показаниям)

• Более чувствительный метод исследования, чем рентгенография. Метод может выявить внутригрудную лимфоаденопатию, легочные инфильтраты, плевральные наслоения, не всегда выявляемые обычным рентгенологическим исследованием.

УЗИ плевральной полости (по возможности)

• Определение количества и оценка степени хронизации выпота по характерным эхосемиотическим признакам (наличие эховзвесей, различие толщины листков париетальной и висцеральной плевры и др.).

• Фибринозные перемычки лучше визуализируются при УЗИ, чем при КТ исследовании.

• Аспирация плевральной жидкости под УЗИ-контролем (безопасный и точный метод получения жидкости, особенно, при малом объеме выпота или его осумковании).

• Оценка динамики процесса на фоне лечения.

Специальные инструментальные исследования

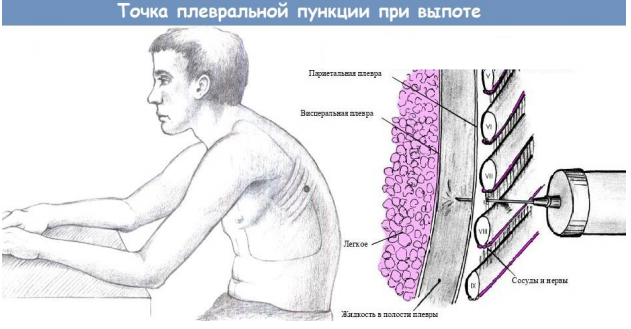

• Выведение экссудата для облегчения симптомов и исследования плевральной жидкости.

• Метод более информативен, чем исследование плевральной жидкости и рассматривается в тех случаях, когда другие менее инвазивные исследования не позволяют установить диагноз.

Исследования плевральной жидкости

Характер плевральной жидкости при ТБ плеврите:

• Цвет соломенно-желтый, прозрачный (при эмпиеме плевры – гнойный, нейтрофильный цитоз).

• Преимущественный лимфоцитарный цитоз (на начальных стадиях цитоз может иметь смешанный характер), количество мезотелиальных клеток редко превышает 5%.

• рН – менее 7,4.

• Положительная проба Ривальта.

• Уровень глюкозы (обычно снижен <2,1ммоль/л).

• Уровень белка (обычно повышен >30 г/л).

• Уровень ADA: - 70 мЕд/л - высокая вероятность ТБ плеврита; - 40-70 мЕд/л - вероятность средней степени; - <40 мЕд/л – малая вероятность.

Одновременно исследуется образец крови на определение сывороточного белка: при ТБ экссудате соотношение белка плевральной жидкости к сывороточному белку >0,5.

Особенности лечения ТБ плеврита

Плевральный экссудат может вызывать сдавление органов средостения, в результате чего развивается легочно-сердечная недостаточность. В таких случаях показано срочное удаление жидкости из полости плевры. Кратность проведения пункции зависит от степени накопления экссудата в плевральной полости.

ТБ эмпиема плевры является абсолютным показанием к хирургическому лечению. У части больных, особенно при наличии бронхиального свища, формируется хроническая эмпиема, требующая радикального хирургического вмешательства. Излечить хроническую ТБ эмпиему консервативными методами или методами местной санации в большинстве случаев не удается. В лечении хронической ТБ эмпиемы применяются:

ТУБЕРКУЛЕЗ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (МКБ 10 - А17)

• Серозный менингит

• Базиллярный менингит

• Менингоэнцефалит

• Цереброспинальный менингит (спинальный)

По характеру течения:

• Острый

• Подострый

• Хронический

• Рецидивирующий

Клиническая оценка

2. Симптомы поражения черепно-мозговых нервов (ЧМН):

· III-я пара (n. оculomotorius – глазодвигательный нерв), поражается наиболее часто: появление птоза, сужение или расширение зрачков, расходящееся косоглазие, диплопия.

· VI-я пара (n. аbducens – отводящий нерв): одно- или двухстороннее сходящееся косоглазие;

· VII-я пара (n. facialis – лицевой нерв): асимметрия лица - на стороне поражения сглаживается носогубная складка, опускается угол рта, расширяется глазная щель. При наморщивании лба на стороне паралича не образуется складок, при зажмуривании глазная щель не смыкается (лагофтальм — «заячий глаз»).

· VIII-я пара (n. vestibulocochlearis - вестибуло-слуховой нерв): шум в ушах, вестибулярные нарушения (головокружение, шаткость походки);

· IX-я (n. glossopharyngeus - языкоглоточный нерв), X-я (n. vagus – блуждающий нерв), XI-я (n. accessorius – добавочный нерв): затруднение глотания или поперхивание при еде, афония, дизартрия, нарушение ритма дыхания и пульса.

· XII-я пара (n. hypoglossus – подъязычный нерв): парез или паралич соответствующей половины языка - отклонения языка в сторону поражения.

3. Синдром очагового поражения вещества мозга: проявляется афазией, гемипараличами и гемипарезами центрального происхождения.

Клиническое течение ТБМ условно делят на 3 периода:

• продромальный (предвестников),

• период раздражения мозговых оболочек,

• терминальный (период парезов и параличей).

Продромальный период продолжается от 3-х дней до 4-х и более недель и характеризуется постепенным развитием болезни и неспецифическими симптомами: общее недомогание, потеря аппетита, повышенная утомляемость, снижение интереса к окружающему, сонливость, раздражительность, расстройства сна, плаксивость, апатия, периодически возникающее повышение температуры тела до субфебрильной. К концу продромы присоединяются непостоянная, умеренная головная боль (с которой и начинается отсчет дней заболевания), рвота, слабо выраженные оболочечные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптом Кернига (приложение Б.2.). Если в этот период не начато лечение, болезнь прогрессирует и переходит в следующий период – период раздражения мозговых оболочек.

• Короткий продромальный период (в среднем 3-4 дня).

• Острое начало заболевания вследствие недостаточной сопротивляемости организма и повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера.

• Клиническая картина заболевания у грудного ребенка вначале бывает настолько стерта, что кроме повышения температуры, нарастающей сонливости и адинамии, других симптомов болезни заметить не удается. Диагностическое значение имеет выбухание и напряжение большого родничка.

• Смена апатии резким беспокойством.

• Наличие головной̆ боли определяется по косвенным признакам (немотивированный монотонный плач; крутит головой̆ по подушке, вскакивает).

• Быстро появляются судороги.

• Рвота без видимых причин, иногда с расстройством стула (напоминает диспепсию, но при этом признаки эксикоза отсутствуют).

• Менингеальные симптомы могут быть выражены слабо. Положительный симптом Лессажа: поднятый за подмышки ребенок подтягивает ноги к животу и сохраняет такое положение.

• Ребенок плачет, когда его берут на руки, симптомы «стягивания и натягивания» одеяла из-за повышенной гиперестезии кожи.

• Быстро развивается гидроцефалия, сопровождающаяся сонливостью, резкими головными болями, беспокойством, необратимыми последствиями в виде снижения интеллекта (до идиотии), стойких двигательных расстройств, слепоты.

• В ранние сроки возникает бессознательное состояние и очаговые симптомы поражения ЦНС в виде парезов или параличей конечностей, появление симптомов раздражения черепно-мозговых нервов.

Серозный туберкулезный менингит – характеризуется серозным воспалением мягкой мозговой оболочки, при своевременном выявлении и при правильном лечении можно достичь полного выздоровления без каких-либо осложнений и изменений со стороны нервной системы. Этот вариант поражения мозговых оболочек по времени попадает на период продромы и первой недели заболевания.

• появляются боли опоясывающего характера в области позвоночника, груди, живота, обусловленные распространением процесса на корешковые отрезки чувствительных спинномозговых нервов; боли бывают настолько интенсивными, что не поддаются купированию наркотическими анальгетиками;

• корешковые боли являются наиболее ранними симптомами развивающейся блокады ликворных путей;

• при прогрессирующем течении заболевания появляются расстройства функции тазовых органов: вначале затрудненное мочеиспускание и стойкие запоры, в дальнейшем -недержание кала и мочи;

• двигательные расстройства в виде монопарезов, параличей вялого характера.

Хроническое течение ТБМ чаще встречается при поздней диагностике заболевания и поздно начатом лечении, и сопровождается обширным спаечным процессом, приводящим к грубым нарушениям ликворообращения - блок ликворных путей, при котором может развиться гидроцефалия.

Туберкулема мозга наблюдается редко, в основном у молодых людей. Возникает она из гематогенных очагов ТБ инфекции. Клиническая картина обусловлена объемным образованием в головном мозге. Больные жалуются на головную боль, тошноту, рвоту. Иногда можно выявить очаговые и менингеальные симптомы, при исследовании глазного дна – застойные диски зрительных нервов. Основной метод диагностики туберкулемы мозга - КТ и МРТ.

Данные анамнеза о наличии контакта с больным ТБ, эпизод ТБ инфекции в прошлом являются дополнительными факторами для подтверждения диагноза ТБМ.

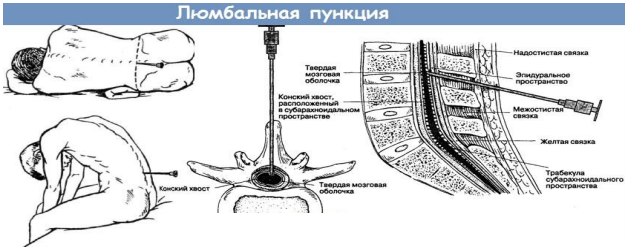

- быстрый доступ к исследованию спинномозговой жидкости;

- своевременное лечение ПТП;

Перечень диагностических исследований ТБМ представлен в таблице 6.

Исследования

Характеристика

Люмбальная пункция и получение спинномозговой жидкости (ликвора)

Изменения ликвора при ТБ менингите:

• при пункции жидкость вытекает частыми каплями или струей за счет повышения внутричерепного давления (более 300–500 мм.вод.ст.), при спинальной форме – жидкость может вытекать под небольшим или нормальным давлением из-за нарушения ликвородинамики;

• ликвор бесцветный, прозрачный, может быть слегка опалесцирующим или слегка ксантохромным (при спинальной форме ксантохромность обусловлена застойными явлениями в связи с наличием спаек между мягкой и паутинной оболочками спинного мозга);

• клеточный состав: цитоз - 100-600 в 1 мкл, преобладают клетки лимфоциты, однако в первые 10 дней встречается смешанный лимфоцитарно-нейтрофильный плеоцитоз, позднее – плеоцитоз приобретает лимфоплазмоцитарный характер.

• повышение уровня белка ≥1 г/л, при блоке ликворных путей -повышается до 60 г/л, сопровождается ксантохромией;

• снижение уровня сахара меньше 2,2 ммоль/л (чем ниже показатель, тем серьезнее прогноз). Рекомендуется определять соотношение уровня глюкозы в ликворе и сыворотке крови, при ТБМ: отношение глюкозы ликвора к глюкозе плазмы составляет <50% (образцы сыворотки крови необходимо брать одновременно с ликвором).

• снижение хлоридов ниже 120 ммоль/л.;

• при стоянии ликвора в пробирке в течение суток может быть выпадение паутинообразной (фибринной) пленки (далее пленка исследуется на МТБ);

• белковые реакции Панди и Нонне-Aпельта положительные.

Контрольные люмбальные пункции для исследования ликвора и мониторирование течения заболевания производят: в 1-ю неделю лечения 2 раза, а затем 1 раз в неделю, со 2-го месяца 1 раз в месяц до нормализации состава ликвора, далее – по показаниям.

Бактериологические исследования диагностического материала

• Образец ликвора направляется на Xpert MTB/RIF или Xpert MTB/RIF Ultra, посев на культуру (MGIT) и ТЛЧ.

• Респираторный образец на Xpert MTB/RIF/или Ultra, посев на культуру и ТЛЧ.

Рентгенография ОГК

• Может показать картину активного или следы перенесенного ТБ. В тоже время их отсутствие не исключают ТБ этиологию менингита.

МРТ головного мозга при наличии показаний с контрастом (объемное образование головного мозга и др.)

• Позволяет обнаружить паренхиматозные изменения головного мозга: туберкулемы, инфильтраты, отек мозговой ткани, базальный арахноидит, участки с инфарктом мозга, гидроцефалия и др.

• Наличие инфаркта и гидроцефалия являются предвестниками неблагоприятного исхода при ТБ менингите.

КТ головного мозга/ с контрастом

• Определяет состояние вещества мозга, его оболочек, локализацию, величину и плотность очаговых изменений, выраженность и локализацию отека мозга, субарахноидального пространства, что наиболее информативно в течение 48 часов от начала заболевания.

Осмотр окулиста-исследование глазного дна

• Примерно у ⅓ пациентов с ТБ менингитом могут выявляться множественные желтовато-белые хориоидальные очажки (бугорки) вокруг диска зрительного нерва. Застойные соски зрительных нервов отражают повышение внутричерепного давления и указывают на необходимость исследования ликвора.

Осмотр невропатолога •

• Динамическая оценка поражения ЦНС и назначение соответствующего лечения

Осмотр нейрохирурга

• При гидроцефалии, нарушении ликвородинамики

Таблица 7. - Диагностические критерии для установления менингита ТБ этиологии

Клинические критерии (максимальный балл - 6)

Баллы

Длительность симптомов >5 дней

4

Системные симптомы, указывающие на ТБ (≥1): потеря веса/ плохая прибавка в весе у детей, ночная потливость или постоянный кашель

2

В анамнезе недавний тесный контакт с человеком с легочным ТБ или положительными результатами ТКП/IGRA у детей

2

Очаговая неврологическая симптоматика (за исключением параличей черепно-мозговых нервов)

1

Паралич черепно-мозговых нервов

1

Измененное сознание

1

Критерии ликвора* (максимальный балл - 4)

Цвет и прозрачность (бесцветная, прозрачная)

1

Клетки: 10–500/мкл

1

Преобладание лимфоцитов (>50%)

1

Уровень белка >1 г/л

1

Отношение глюкозы ликвора к глюкозе плазмы <50% или в ликворе уровень глюкозы <2,2 ммоль/л

1

Критерии визуализации головного мозга (максимальный балл - 6)

Гидроцефалия (КТ и/или МРТ)

1

Базальное усиление мозговых оболочек (КТ и/или МРТ)

2

Туберкулема (КТ и/или МРТ)

2

Инфаркт (КТ и/или МРТ)

1

Предконтрастная базальная гиперплотность (КТ)

2

Признаки туберкулеза в других органах (максимальный балл - 4)

Рентгенограмма ОГК с подозрением на активный ТБ (исключая милиарный ТБ)

2

Рентгенограмма ОГК с подозрением на милиарный ТБ

4

Данные КТ/МРТ/УЗИ за ТБ вне ЦНС

2

Положительный результат бактериологических исследований, выделена культура M. tuberculosis из другого образца (напр., мокрота, аспират лимфоузла, смыв желудка, моча, посев крови)

4

Положительный результат молекулярно – генетических тестов на МБТ из образца ликвора

4

Определенный ТБМ: положительный результат наличия M. tuberculosis на GeneXpert MTB/RIF или Ultra, при микроскопии ликвора, положительная культура ликвора на МБТ и других тестах при наличии симптомов/признаков, указывающих на менингит.

Вероятный ТБМ: общий балл ≥12 при наличии нейровизуализации или общий балл ≥10 при отсутствии нейровизуализации. По крайней мере, 2 балла должны быть получены либо из критериев спинномозговой жидкости, либо из критериев визуализации головного мозга.

Возможный ТБМ: общий балл 6–11 при наличии нейровизуализации или общий балл 6– 9 при отсутствии нейровизуализации.

Лечение (Общие стандарты лечения ВЛТБ см. Раздел III.)

Особенности лечения ТБ менингита

Противотуберкулезное лечение должно быть начато на ранних сроках при подозрении на ТБ ЦНС, на основании клинических данных. Для начала лечения не следует ждать подтверждения диагноза бактериологическими методами, так как промедление повышает риск неблагоприятного исхода заболевания.

Лечение ТБМ включает не только этиотропную терапию, но и патогенетическое лечение (гормонотерапия), а также лечение его осложнений.

При ТБМ следует назначить курс кортикостероидов, что ассоциируется с низкими показателями смертности, летальных исходов и тяжелой инвалидности, а также рецидивов заболевания. Курс лечения стероидами должен составлять от 4 до 8 недель, в некоторых случаях до 3-х мес. в зависимости от тяжести заболевания с постепенным снижением дозы.

У взрослых пациентов, если комбинация ПТП включает рифампицин, доза глюкокортикоидов в пересчете на преднизолон должна составлять 20-40 мг/сут, в противном случае – 10-20 мг/сут.

Лечение менингита при РУ/МЛУ-ТБ эффективнее всего назначать, опираясь на данные ТЛЧ и характеристику ПТП, которые проникают сквозь гематоэнцефалический барьер (табл.9).

Препарат

Проникновение в ликвор

Левофлоксацин

Концентрация левофлоксацина в ликворе составляет не менее 65% от концентрации в сыворотке крови. Левофлоксацин также широко биодоступен в других органах и жидкостях организма, используется при лечении туберкулезного менингита

Моксифлоксацин

Достигает высоких концентраций в ликворе при наличии или отсутствии менингеального воспаления

Бедаквилин

Исследования показали, что хорошо проникает в ликвор больных ТБ легких с предположительно неповрежденным гематоэнцефалическим барьером

Клофазимин

Имеются ограниченные данные о проникновении в ЦНС

Линезолид

Хорошо проникает в ликвор и головной мозг

Деламанид

Достигает адекватных концентраций в тканях головного мозга, и пероральная форма может быть достаточной для лечения ТБ менингита

Циклосерин

Концентрация в ликворе приближается к концентрациям в сыворотке (хорошо проникает в ЦНС)

Имипенем-циластатин /Меропенем

Обладает адекватным проникновением в ликвор. У детей с менингитом, принимающих имипенем-циластатин, могут чаще отмечаться судороги. По этой причине при лечении менингита у детей предпочтительно использовать меропенем

Изониазид в высокой дозе

Концентрация препарата в плазме воспаленных мозговых оболочек и в ликворе составляет только 20% от концентрации в плазме невоспаленных мозговых оболочек (слабое проникновение при ТБ менингите)

Пиразинамид

Концентрация препарата адекватна в ликворе и в сыворотке крови у пациентов с воспаленными мозговыми оболочками (хорошо проникает в ЦНС)

Этионамид/Протио намид

Этамбутол

Слабое проникновение в мозговые оболочки

Претоманид

Нет данных

Амикацин/ стрептомицин

Более эффективно проникает в ЦНС только при наличии менингеального воспаления

Хирургическое лечение

В случаях несвоевременно или неадекватного лечения могут возникнуть осложнения ТБ менингита (табл. 10).

Таблица 10. – Осложнения ТБ центральной нервной системы

Осложнение

Клинические признаки

Ведение

Гидроцефалия

Необходим осмотр нейрохирурга Введение вентрикуло-перитонеального шунта показано пациентам с гидроцефалией или повышенным ВЧД, не реагирующим на ПТП и стероиды. Раннее введение шунта может быть полезным. Лечение диуретиками, такими как маннит, должно быть ограничено при оказании неотложной помощи, направленной на снижение ВЧД до тех пор, пока не будет выполнено шунтирование.

Инсульт

Наиболее эффективная стратегия лечения не определена, а доказательства отсутствуют. Острый инсульт или признаки продолжающейся васкулопатии могут служить основанием для продолжения приема стероидов, обычно внутривенно.

Оптико-хиазмальный арахноидит

Наиболее эффективная стратегия лечения не определена. Стероидная терапия является терапией первой линии с использованием внутривенного введения дексаметазона.

Судороги

Генерализованные судороги, вторичные по отношению к энцефалопатии, туберкулеме или инфаркту, могут вызывать вторично-генерализованные судороги.

Остаточные явления после перенесенных неврологических осложнений могут быть постоянными и не должны использоваться для оценки активности туберкулезной инфекции.

При окончании курса лечения устанавливается диагноз: «Состояние после перенесенного туберкулеза ЦНС».

При наличии остаточных явлений: парез, снижение остроты зрения (или слепота), психические расстройства, эпилептические припадков и др., устанавливается диагноз: «Остаточные явления после перенесенного туберкулеза ЦНС» и наблюдаются у невропатолога, психиатра и других специалистов. Вопрос об инвалидности лицу, перенесшему ТБМ, решается индивидуально, в зависимости от характера и тяжести остаточных явлений.

ТУБЕРКУЛЕЗ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ (МКБ 10 - А18.0)

• туберкулезный остит (остеомиелит)

• туберкулезный артрит: а) остеоартрит, б) синовит

• туберкулезный спондилит

• туберкулезный тендовагинит

• туберкулезно-аллергический синовит.

В основу классификации положены закономерности развития патологического процесса.

• Первая фаза - преспондилитическая, преартритическая - характеризуется наличием первичного ТБ остита (его образование и развитие).

• Вторая фаза - спондилитическая, артритическая - патогенетически соответствует возникновению и развитию прогрессирующего специфического спондилита и артрита. В этой фазе различают две стадии: начала и разгара.

В каждой из названных фаз заболевания степень активности специфического воспаления может быть различная. С этой точки зрения ТБ процесс характеризуют как активный, торпидно-текущий, потерявший активность и излеченный.

Кроме того, классификация КСТ включает туберкулезно-аллергические синовиты и артриты, являющиеся следствием аллергических поражений синовиальной оболочки суставов.

I - первичный остит (как правило не диагностируется);

II - прогрессирующий неосложненный остит, ограниченный синовит;

III - прогрессирующий осложненный остит (артрит, спондилит), когда у больного образуются специфические абсцессы, свищи, тугоподвижность в суставах, деформации, контрактуры, изменение длины конечности, патологические переломы;

IV - прогрессирующий остит, артрит, спондилит с тотальным разрушением сегмента кости, сустава, позвоночно-двигательного сегмента;

V - метатуберкулезный остеоартроз, возникающий при затихании специфического процесса.

Жалобы на боль в месте поражения в сочетании с мышечным спазмом и ригидностью, жалобы на параплегию в случаях компрессии спинного мозга. Мышечный спазм может распространяться за пределы поражения. В некоторых случаях может наблюдаться вертикальная осанка, «старческая» походка. Также характерно наличие симптомов ТБ интоксикации. Наиболее часто поражаются грудной, грудно-поясничный и поясничный отделы позвоночника.

Эта фаза характеризуется тем, что процесс ограничен телом одного позвонка и не выходит за его пределы. Интоксикация организма проявляется слабо, несколько ярче у детей. Такие явления, как чувство тяжести и незначительные боли в позвоночнике, проходят после отдыха. В эту фазу больные за медицинской помощью практически не обращаются.

В эту фазу процесс распространяется за пределы пораженного ТБ тела позвонка. Симптомы интоксикации в эту фазу проявляются ярко. Боли в позвоночнике значительно усиливаются и имеют разную окраску и иррадиацию. Подвижность позвоночника ограничивается. Отмечается ригидность мышц (напряжение), которая возникает как ответная реакция на боль. Изменяется походка больного. Меняется привычное положение тела (осанка). Прослеживается атрофия мышц спины.

Симптомы заболевания в эту фазу обусловлены развитием дегенеративно-дистрофических изменений, с развитием остеохондроза и спондилеза. Мышечная атрофия ярко выражена. Кифоз или сколиоз явный. Грудная клетка резко деформирована. Позвоночник неустойчив. Больного беспокоят сильные боли с локализацией в области искривления позвоночника. Обострения заболевания имеют тяжелое течение.

Осложнения ТБ спондилита

К осложнениям спондилита относятся неврологические расстройства (парезы, параличи, дисфункция тазовых органов, трофические расстройства) и свищи. Причиной неврологических расстройств является сочетание углового кифоза и образования эпидурального абсцесса, ведущие к деформации позвоночного канала, сужению дурального мешка и сдавлению спинного мозга. Свищи значительно утяжеляют течение процесса, т.к. сопровождаются вторичным инфицированием гнойной микрофлорой, в частности стафилококком. Длительный гнойный процесс нередко осложняется амилоидозом внутренних органов.

ТБ артрит

ТБ артрит может возникнуть практически в любом суставе, но чаще ТБ поражает тазобедренный и коленный суставы, процесс обычно односторонний. Клинические проявления также неспецифичны и включают отек, прогрессирующую боль и / или потерю функции сустава. Сустав обычно "холодный", местная гипертермия и другие признаки острой инфекции обычно отсутствуют. Симптомы ТБ интоксикации, лихорадка и потеря веса встречаются лишь в ⅓ случаев.

Преартритическая фаза Вначале заболевания у больного появляются боли, которые возникают при надавливании на пораженный туберкулезом участок.

Артритическая фаза

Отмечается прорыв специфического воспаления в полость сустава, что сопровождается повышенной температурой тела. Место поражения имеет повышенную температуру.

Симптомы интоксикации в период разгара заболевания более выражены.

Объем пораженного сустава увеличивается, суставные концы смещаются, установка неправильная, из-за чего часто образуются вывихи и подвывихи сустава.

В период ремиссии заболевания все симптомы постепенно затихают, но остаются функциональные нарушения.

Постартритическая фаза

В эту фазу заболевания состояние больного расценивается как удовлетворительное.

Функциональная неполноценность конечности и патологические изменения вызывают боли при ходьбе и в покое.

Диагностика

Перечень диагностических исследований КСТ представлен в таблице 11.

Обследование

Комментарии

Рентгенография ОГК

Пациентов с симптомами предполагаемого ТБ, должны пройти рентгенографию ОГК, чтобы искать доказательства предыдущего или активного легочного ТБ. В то же время, их отсутствие не исключают ТБ этиологию заболевания.

Рентгенография пораженного отдела скелета

КТ и МРТ (по показаниям)

КТ позволяет дифференцировать специфическую патологию с дегенеративными, воспалительными, системными и опухолевыми заболеваниями.

МРТ применяется при наличии абсцессов, при исследовании головного и спинного мозга для уточнения наличия или отсутствия сдавления

УЗИ суставов и поясничного отдела позвоночника (по показаниям)

При артритах, аллергических синовитах накапливается внутрисуставная жидкость или гной, при поражении поясничного отдела позвоночника частым симптомом является наличие натечного абсцесса.

Пункция натечного абсцесса и сустава

Позволяет получить материал для тестирования на МБТ

Бактериологическое исследование отделяемого из свища, резекционного материала, синовиальной жидкости

Биопсия (по показаниям)

В сложных случаях и при отрицательных результатах бактериологических тестов рекомендуется проведение биопсии тканей:

• Игольчатая биопсия позвонков под контролем КТ и/или аспирация скопления параспинальной жидкости обладают наивысшей диагностической ценностью вне хирургического вмешательства и являются рекомендуемым начальным диагностическим методом отбора проб

.• Если забор образцов под контролем КТ не может быть выполнен или не является диагностическим, может быть получена хирургическая биопсия для окончательного диагноза и оценки этиологии, отличной от ТБ остеомиелита.

• Образцы необходимо отправить на: а) гистологию; б) тестирование на МБТ.

Лечение (Общие стандарты лечения ВЛТБ см. Раздел III.)

Особенности лечения КСТ

Показания для хирургического лечения КСТ и виды оперативных вмешательств описаны в таблице 12.

Таблица 12. – Хирургическое лечение при КСТ

Показание

Вид оперативного вмешательства

ТБ позвоночника

Неосложненный

Абсцессонекрэктомия

Осложненный неврологическими нарушениями

Абсцессонекрэктомия с декомпрессией спинного мозга

Свищевые формы

Фистулонекрэктомия

ТБ суставов

Внутрисуставная некрэктомия с сохранием подвижности

При больших разрушениях в суставе

Резекция сустава с наложением гипсовой повязки

ТБ мелких костей, грудины

Абсцессонекрэктомия

Натечный абсцесс

Пункция или вскрытие абсцесса

ТУБЕРКУЛЕЗ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (МКБ 10 - А18.1)

Самостоятельного изолированного ТБ мочеточника или ТБ мочевого пузыря без поражения почки практически не бывает.

I. ТБ мочевой системы:

1. ТБ почек (нефротуберкулез):

• туберкулез паренхимы почек (1-я стадия, бездеструктивная форма) – подлежит только консервативному лечению;

• туберкулезный папиллит (2-я стадия, ограниченно-деструктивная форма) - подлежит консервативному лечению, хирургические пособия показаны при развитии осложнений;

• кавернозный нефротуберкулез (3-я стадия, деструктивная форма) - возможно излечение консервативным путем с трансформацией каверны в санированную кисту, но, как правило, химиотерапия дополняется оперативным лечением;

• поликавернозный нефротуберкулёз (4-я стадия, распространенно-деструктивная форма) – форма, бесперспективная для консервативного излечения, показана нефрэктомия).

2. ТБ мочевых путей (лоханки, мочеточника, мочевого пузыря, уретры) всегда вторичен по отношению к туберкулезу почек.

• туберкулезный эпидидимит (одно- или двусторонний);

• туберкулезный орхоэпидидимит (одно- или двусторонний);

• туберкулез предстательной железы (инфильтративная форма или кавернозная);

• туберкулез семенных пузырьков;

• туберкулез полового члена.

Осложнения туберкулеза мужских половых органов: свищи мошонки и промежности, бесплодие, сексуальная дисфункция.

III. ТБ женских половых органов.

IV. Генерализованный мочеполовой ТБ – одновременное поражение органов мочевой и половой систем; как правило, сопровождается развитием осложнений.

• 1-я стадия – бугорково-инфильтративная;

• 2-я стадия – эрозивно-язвенная;

• 3-я стадия – спастический цистит (ложный микроцистис) – по сути гиперактивный мочевой пузырь;

• 4-я стадия – истинное сморщивание мочевого пузыря вплоть до полной облитерации.

Клиническая оценка

• тесный контакт с ТБ инфекцией;

• ТБ любой локализации, перенесенный ранее или активный в момент обращения;

• хронические инфекции урогенитального тракта, склонные к рецидивам, резистентные к стандартной терапии;

• упорная дизурия;

• прогрессирующее уменьшение емкости мочевого пузыря;

• стерильная пиурия;

• пиурия в 3-х порциях у больного эпидидимитом;

• пиоспермия, гемоспермия;

• пиурия, гематурия;

• свищи в поясничной области, в промежности, свищи мошонки.

Исследования

Характеристика

ТБ мочевыводящей системы

Рентгенография ОГК

• Пациенты с симптомами предполагаемого ТБ, должны пройти рентгенографию ОГК, чтобы искать доказательства предыдущего или активного легочного ТБ. В тоже время их отсутствие не исключают ТБ этиологию заболевания.

Биохимические анализы крови на функции почек

Исследование крови на СРБ

• Повышенный уровень СРБ и креатинина в сыворотке крови должен вызвать подозрение на мочеполовой ТБ в соответствующем клиническом контексте. Эти тесты являются полезным дополнением к более подтверждающему тестированию и могут быть полезны для оценки реакции организма на лечение.

Бактериологическое исследование диагностических образцов

Биопсия (по показаниям)

• Образцы необходимо отправить на: а) гистологию; б) тестирование на МБТ.

Микроскопия мочи и культура на неспецифическую микрофлоры

Ультразвук почки, мочеточники и мочевого пузыря

• Позволяет выявить структурные изменения, которые могут либо предположить диагноз «ТБ» или, направить пациента на дальнейшие обследование. • Может быть лучшим методом для точной оценки длины стриктур передней уретры и выявления периуретральных изменений.

Контрастная КТ - урография (по показаниям)

МРТ-урография без контраста (по показаниям)

• Тест чувствителен к идентификации и характеристике поражений, а также безопасен для беременных женщин и детей.

Чрезкожная пункционная биопсия почки (по показаниям)

• Образцы необходимо отправить на: а) гистологию; б) тестирование на МБТ.

Уретроцистоскопия с/без биопсии мочевого пузыря (по показаниям)

• Хотя это инвазивный метод, риск для пациента низкий, когда он выполняется опытным практиком. Имеет преимущество, позволяющее визуализации поражений и целенаправленной биопсии.

Другие исследования

• Эндоскопии, включая цистоуретроскопию, уретероскопию, гистероскопию и лапароскопию, а также гистеросальпингографию.

ТБ половых органов

Рентгенография ОГК, биохимические анализы крови на функции почек

• Пациенты с предполагаемым генитальным ТБ должны пройти рентгенографию ОГК, чтобы искать доказательства предыдущего или активного легочного ТБ, а также должны быть обследованы на ТБ мочевой системы (см. выше).

ТБ мужских половых органов (простаты, придатков яичек, полового члена и т.д.

УЗИ органов малого таза

• УЗИ высокого разрешения является лучшим методом для оценки придатка яичка, мошонки и семявыводящего протока, тогда как МРТ оптимальна для оценки предстательной железы, семенных пузырьков и эякуляторных протоков.

• Изолированное поражение яичек встречается крайне редко.

• Ультразвуковое сканирование мошонки позволяет направлять пациента на аспирационную пункцию.

Аспирационная пункция

• Образцы должны подвергаться: а) тестированию на МБТ; б) цитологическому исследованию. Существует риск повреждения придатка яичка и развития бесплодия.

• Повторная аспирационная пункция /биопсия может потребоваться при объемных поражениях, которые продолжают расти, несмотря на лечение (требуется оценка специалиста).

Биопсия (по показаниям)

• Если исследования образцов, полученных при аспирационной пункции, не подтверждают диагноз «ТБ» или подозревается злокачественная опухоль, показана биопсия. Образцы должны подвергаться: а) тестированию на МБТ; б) гистологическому исследованию.

МРТ (по показаниям)

• Тест чувствителен к идентификации и характеристике поражений.

Ретроградная уретрография

ТБ женских половых органов

Тест на беременность (весь фертильный возраст)

• Исключить беременность в качестве возможной причины появления симптомов и обеспечить безопасное и надлежащее тестирование на ТБ.

УЗИ органов малого таза

• Часть первоначальной оценки большинства пациентов с гинекологическими симптомами.

Гистеросальпинграфия (по показаниям)

• Может быть сделано в рамках исследования бесплодия, но многие женщины с генитальным ТБ будут иметь нормальный картину.

КТ или МРТ органов малого таза (по показаниям)

• Для характеристики поражений и планирования хирургического вмешательства у отдельных пациентов. Недостатком КТ является воздействие ионизирующего излучения, что особенно беспокоит женщин детородного возраста.

Позитронно-эмиссионная томография (по показаниям)

• Несмотря на то, что сканирование мало доступно, тест имеет диагностическую точность для обнаружения и мониторинга прогрессирования генитального ТБ.

Эндометриальный аспират (по показаниям)

• Аспират эндометрия отправить для тестирования на МБТ. Чувствительность теста низкая, и отрицательные результаты не могут исключить генитальный TБ.

Лапароскопия (с биопсией) (по показаниям)

• Требуется ее выполнение, когда другие менее инвазивные тесты неубедительны.

• Позволяет визуализировать органы таза и собрать образцы для тестирования на МБТ и гистологического исследования.

Лечение (Общие стандарты лечения ВЛТБ см. Раздел III)

Особенности лечения ТБ мочеполовых органов

При выявлении ТБ мочеполовых органов на ранних стадиях, заболевание излечивается консервативно, а осложнения устраняются хирургическими методами. Бесплодие как исход полового ТБ не следует интерпретировать как неэффективное лечение или рецидив заболевания и предоставление повторных курсов лечения ТБ не требуется.

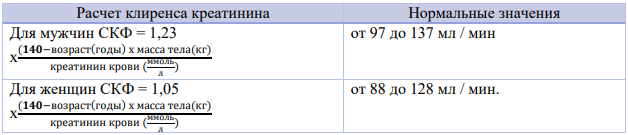

Пациенты с явлениями почечной недостаточности требуют особенного внимания при назначении ПТП. Для них обычно используются более низкие дозировки ПТП или увеличиваются промежутки между их приемами.

Для пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин или находящихся на гемодиализе назначение ПТП проводится соответственно предлагаемой табл. 14.

Препарат

Изменять ли частоту приёма?

Рекомендуемые дозы и частота приема ПТП Клиренс креатинина менее 30 мл/мин. или на гемодиализе

Изониазид

нет

300 мг однократно ежедневно

Рифампицин

нет

600 мг однократно ежедневно или 600 мг 3 раза в неделю

Пиразинамид

да

25-35 мг/кг 3 раза в неделю

Этамбутол

да

15-25 мг/кг 3 раза в неделю

Левофлоксацин

да

750-1000 мг 3 раза в неделю

Моксифлоксацин

нет

400 мг 1 раз день

Циклосерин

да

250 мг 1 раз в день или 500 мг 3раза в неделю

Клофазимин

нет

100 мг ежедневно

Амоксицилин/ Клавуланат

да

1000 мг ежедневно из расчета на амоксициллин

Бедаквилин

нет

Деламанид

нет

Линезолид

нет

Возможен приём при проведении мониторинга лабораторных исследований

Имипинем /Циластатин

нет

Клиренс креатинина 20-40 мл / мин: доза 500 мг каждые 8 ч клиренс креатинина <20 мл / мин: доза 500 мг каждые 12 ч

Срочное хирургическое вмешательство требуется, когда обструкция мочеточника препятствует дренажу мочи из почки, чтобы предотвратить повреждение почек.

Показания

Вид оперативного пособия

ТБ почек

ТБ почек 3-й стадии, резистентный к стандартной терапии (сохраняющаяся каверна, пиурия, микобактериурия) в течение 2-4 месяцев полноценного лечения

Кавернэктомия, оптимально - лапароскопическим доступом.

ТБ почек 4-й стадии с отсутствием или значительным снижением функции, или при сохранении достаточной функции и упорной пиурии и микобактериурии

Нефрэктомия, оптимально - лапароскопическим доступом.

ТБ мочевыводящих путей

Стриктура мочеточника или уретры

Стандартная реконструктивно-восстановительная операция, возможно, с использованием сегмента кишки.

ТБ мочевого пузыря 4-й стадии

Цистэктомия (мужчинам следует выполнять цистпростатэктомию) с последующей стандартной реконструктивно-восстановительной операцией с использованием сегмента кишки.

ТБ мужских половых органов

Хирургическое вмешательство

Обычно не требуется и не является рутинной частью лечения. Эпидидимэктомия может потребоваться, если имеется казеозный абсцесс, который сохраняется, несмотря на завершение курса лечения ТБ.

ТБ орхоэпидидимит

Флюктуация, абсцесс

Вскрытие и дренирование абсцесса

Неэффективность консервативной терапии в течение 1-2 месяцев

Резекция яичка и придатка, эпидидимэктомия, орхоэпидидимэктомия.

ТБ простаты (обычно хирургическое лечение не показано)

Абсцедирование

Дренирование абсцесса

ТБ женских половых органов

Хирургическое вмешательство

Метод не является частью первичного лечения генитального ТБ. Тем не менее, это иногда необходимо для лечения больших остаточных абсцессов придатков матки. Хирургическое лечение генитального ТБ связано с более высокими показателями осложнений, так как существует много спаек, а также возможность рецидива.

Анатомия придатков матки у бесплодных женщин иногда может быть восстановлена хирургически после курса лечения ТБ. Однако бесплодие может быть необратимым следствием генитального ТБ.

ТБ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (МКБ А 18.2)

Классификация

▪ Инфильтративная – с наличием увеличенных лимфоузлов, обычно плотноэластической консистенции и умеренным периаденитом. Увеличение лимфоузлов обусловлено ТБ бугорками без казеоза или с небольшими участками казеоза в отдельных бугорках.

▪ Казеозная (гнойно – казеозная со свищами или без них) - может быть ограниченной или распространенной с вовлечением нескольких групп лимфоузлов и характеризуется обширным некрозом лимфоузлов. Развивается из инфильтративной формы при прогрессировании процесса. При неполном опорожнении узлов заболевание приобретает хроническое течение с периодическими обострениями (хронически текущий первичный ТБ). Клинически протекает с выраженными симптомами интоксикации и местными проявлениями.

▪ Индуративная (фиброзная, фиброзно-казеозная) – представляет исход предыдущих форм лимфаденитов, проявляется нередко хроническим течением и гистологически характеризуется наличием старых ТБ очагов на фоне рубцовых изменений, чередующихся со свежими патологическими изменениями. Развитие индуративной формы не означает выздоровление, заболевание приобретает склонность к волнообразному течению.

Клиническая оценка

· 1-я стадия: лимфоузлы плотные, подвижные, не спаяны между собой, безболезненны, кожа над ними не изменена.

· 3-я стадия: центральное размягчение в лимфоузлах и их абсцедирование.

· 4-я стадия: образование свища с гнойным отделяемым в небольшом количестве.

· 5-я стадия: формирование деформирующих рубцов.

Остаточные изменения: кальцинаты лимфатических узлов, келоидные рубцы.

Диагностика

Исследования

Характеристика

Физикальный осмотр (пальпация)

• Могут определяться увеличение нескольких лимфатических узлов в самых различных стадиях развития: лимфоузлы плотной консистенции, спаянные между собой и с окружающей тканью, вплоть до образования конгломератов с флюктуацией и свищами с отделяемым в виде крошковатого гноя, серовато-белого цвета, без запаха, деформирующие рубцы, незаживающая рана после оперативного удаления лимфоузлов.

Бактериологические исследования диагностического материала

• Образец аспирата/отделяемого/биоптата направляется на Xpert MTB/RIF или Xpert MTB/RIF Ultra и посев на культуру и ТЛЧ.

• Респираторный образец на Xpert MTB/RIF/или Ultra и посев на культуру и ТЛЧ.

Рентгенография ОГК

• Чтобы искать доказательства предыдущего или активного легочного ТБ. В то же время, их отсутствие не исключают ТБ этиологию заболевания.

• Оценка количества и размеров лимфоузлов, толщины капсулы, эхогенности, наличия включений в них.

Специальные инструментальные исследования

• Пункция/тонкоигольная аспирация (торакоцентез): В качестве первого диагностического теста показано проведение тонкоигольной аспирации содержимого лимфоузла для тестирования на M. tuberculosis.

• Биопсия лимфоузла: Если бактериологическое исследование не обнаруживает M. tuberculosis, то показано проведение гистологического исследования биоптата пораженного лимфоузла.

Лечение (Общие стандарты лечения ВЛТБ см. Раздел III.)

Особенности лечения ТБ периферических лимфоузлов

Ответ на специфическую терапию периферических лимфоузлов идет медленнее, чем при легочном ТБ. Примерно у 23% пациентов узлы могут появляться вновь или увеличиваться во время лечения, возможно, в результате иммунного ответа. Это обычно проходит без изменения режима или дополнительной терапии и не должно рассматриваться как свидетельство неэффективности лечения, однако нужно исключить другие причины обострения заболевания. В конце лечения пациенты могут оставаться с резидуальными (остаточный, сохранившийся после перенесенного заболевания) узлами, и, если после лечения узлы увеличиваются или появляются снова, это, обычно, временное проявление. Такие события не обязательно означают рецидив, но следует рассмотреть повторное тестирование на чувствительность МБТ к ПТП, если узлы персистируют.

При больших флюктуирующих лимфатических узлах проводится аспирация или надрез и его дренирование. Рекомендуется удаление абсцедирующего лимфоузла вместе с капсулой.

АБДОМИНАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ – ТУБЕРКУЛЕЗ КИЩЕЧНИКА, БРЮШИНЫ И БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (МКБ 10: А18.3)

Пациенты с абдоминальным ТБ чаще всего поступают в отделения неотложной хирургии с диагнозами острый живот и кишечная непроходимость. Если у больного имеются факторы риска по ТБ с учетом анамнеза или визуально определяются признаки ТБ воспаления, то показано обязательное гистоморфологическое исследование операционного материала.

Классификация

• ТБ кишечника:

- инфильтративный;

- инфильтративно-язвенный;

- рубцово-стенотический.

• ТБ брюшины (ТБ перитонит):

- экссудативный;

- адгезивный (слипчивый);

- казеозно-некротический.

• ТБ лимфатических узлов брюшной полости:

- активная фаза (инфильтрация, казеозный некроз);

- неактивная фаза (рубцевание, петрификация).

Осложнения: абсцесс брюшной полости или забрюшинного пространства, перитонит.

• ТБ других органов брюшной полости (желудка, печени и пожделудочной железы, селезенки и пр.).

• Сочетание ТБ поражения различных органов и тканей брюшной полости.

По характеру течения:

• инапперцептное (скрытое);

• острое - в течение года;

• подострое - пролонгирование клиники от 1 года до 1,5 лет;

• хроническое - несколько рецидивов в течение ряда лет.

• Общие: лимфогематогенная диссеминация за пределы органов брюшной полости, амилоидоз.

• Органные: перфорации ТБ гастроинтестинальных язв, фибринозно-гнойный перитонит, кишечная непроходимость, спаечная болезнь, абсцедирование, межкишечные, межорганные, наружные свищи, стенозы полых органов, асцит, острые и повторные желудочно-кишечные кровотечения, портальная гипертензия подпеченочного типа, печеночно-клеточная недостаточность.

Остаточные изменения после перенесенного абдоминального ТБ

• Спаечная болезнь органов брюшной полости с болевым синдромом.

• Стриктура кишечника.

• Кальцинаты печени, селезенки, поджелудочной железы, лимфатического аппарата.

Клиническая оценка

• Заболевание может быть острым или хроническим, с ремиссиями и обострениями;

• боли чаще локализуются в области пупка, левом подреберье и правой подвздошной области (где сосредлоточено наибольшее количество лимфоузлов), усиливаются при физическом напряжении. Боли могут быть интенсивными и напоминать картину острого живота;

• часто наблюдается вздутие живота, нарсатающее к исходу дня.

ТБ кишечника:

• Может протекать бессимптомно, в большинстве случаев волнообразно, с периодами обострений и ремиссий;

• вначале боли в области живота не имеют определенной локализации, но в дальнейшем сосредоточиваются чаще в илеоцекальной области (чаще поражаются подвздошная и слепая кишки) или в области поражения кишки и характеризуются постояннством;

• возможны приступы кишечной непроходимости с острой болью и напряжением брюшной стенки.

ТБ перитонит (ТБ воспаление брюшины) (редкая локализация, обычно является осложнением ТБ мезаденита и кишечника):

• Боли в животе разлитого приступообразного характера, напряжение брюшной стенки;

• при оперативном вмешательстве по поводу острого перитонита обнаруживают бугорковые высыпания на брюшине, увеличенные лимфатические узлы.

ТБ желудка, печени и пожделудочной железы, селезенки и пр. (редкие формы):

• могут протекать как неспецифические заболевания ЖКТ.

Диагностика

Перечень диагностических исследований при абдоминальном ТБ описан в таблице 17.

Исследования

Характеристика

Физикальный осмотр (пальпация)

• вздутие живота, напряжение брюшной стенки и болезненность в области пораженных лимфатических узлов;

• при глубокой пальпации: болезненность в пупочной области, особенно слева от пупка:

• иногда удается пальпировать опухолевидные болезненные образования - конгломераты брыжеечных лимфатических узлов.

• при прорыве казеозных лимфатических узлов брыжейки в брюшную полость – картина острого живота;

• иногда можно определить выпот в брюшной полости.

• живот мягкий, болезненный в правой подвздошной области, болезненная уплотненная слепая кишка, терминальная часть подвздошной кишки пальпируется в виде плотного шнура;

• резкая болезненность и напряжение мышц живота появляются при прободении ТБ язвы кишечника и развитии перитонита, преимущественно в илеоцекальной области.

• Резкая болезненность по всему животу, перкуторно можно определить жидкость в брюшной полости;

• иногда прощупываются опухолевидные образования (спаянные вместе сальник, брыжейка и мезенетриальные узлы);

• при экссудативной форме: живот увеличен в объеме, а при слипчивой: умеренно вздут, асимметричен, иногда втянут.

Рентгенография ОГК

• Проводится с целью исключения ТБ

Бактериологические исследования

Пациенты с предполагаемым перитонеальным ТБ

Забор асцитической жидкости

• Образцы необходимо отправить на: а) цитологию; б) альбумин и белок; в) ADA; г) тестирование на МБТ.

• Соотношение сывороточного альбумина: альбумин асцитической жидкости (SAAG) <1,1 с высоким содержанием белка (>2,5 г/мл) указывает на экссудативный процесс, вызванный абдоминальным ТБ (хотя другие состояния также могут вызвать эти изменения).

• ADA >39 МЕ/мл в асцитической жидкости свидетельствует об абдоминальном ТБ.

УЗИ брюшной полости (по возможности)

• Визуализация внутрибрюшной жидкости (свободная или локализованная), межпетлевого асцита, мезентериальной лимфаденопатии, утолщения стенки кишечника, увеличения лимфоузлов с центральным некрозом и периферическим усилением, а также утолщения брюшины и сальника.

Обзорная рентгенография органов брюшной полости

Рентгенологические признаки:

• Расширение и стриктуры петель тонкой кишки, нарушение моторики желудка и кишечника.

Пункционная биопсия брыжеечных или забрюшинных лимфоузлов под контролем сальника или брюшины (по показаниям)

• Образцы необходимо отправить на: а) гистологию; б) тестирование на МБТ.

Диагностическая лапароскопия (по показания) или при оперативном вмешательстве

Картина может свидетельствовать о перитонеальном ТБ:

• утолщенная брюшина с бугорками: множественные желтовато-белые бугорки одинакового размера (около 4–5 мм), диффузно распределенные по париетальной брюшине.

• Брюшина утолщена, гиперемирована, без обычного блестящего блеска. Сальник, печень и селезенка также могут быть усеяны бугорками;

• утолщенная брюшина без бугорков;

• фиброзно-спаечный перитонит с выраженным утолщением брюшины и множественными толстыми спайками, фиксирующими внутренности;

• биопсия измененных участков тканей брюшины, сальника, лимфоузлов или органов брюшной полости и забор экссудата для гистологического и микробиологического исследования.

КТ или МРТ брюшной полости (по показаниям)

• на КТ определяются увеличение лимфоузлов забрюшинного пространства, межпетельные абсцессы, свободная жидкость в брюшной полости.

Пациенты с предполагаемым ТБ ЖКТ

Илеоколоноскопия (по показаниям)

• Обследование подвздошной кишки с помощью ретроградной илеоскопии важно, так как это наиболее частое место поражения при ТБ.

• При илеоколоноскопии отличить туберкулез ЖКТ от других заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона, часто бывает сложно.

• Образцы биопсии следует отправить на бактериологические и гистологическое исследования.

КТ/МРТ брюшной полости энтерография/ энтероклизис (по показаниям)

• Выбор соответствующего метода исследования зависит от того, какая патология подозревается, и должен быть на усмотрение врача-специалиста и/или рентгенолога. Общие признаки включают стриктуры короткого сегмента и утолщение илеоцекальной стенки с увеличенными некротическими лимфатическими узлами.

Эндоскопия (по показаниям)

• Гастродуоденоскопия с биопсией (при ТБ желудка и двенадцатиперстной кишки);

• колоноскопия с биопсией при ТБ толстой кишки (язвы, псевдополипы или узлы).

Исследования с барием (по показаниям)

• Бариевые исследования верхних отделов ЖКТ и тонкой кишки могут быть показаны, когда эндоскопия недоступна или невозможна, или при подозрении на стриктуру тонкой кишки.

Онкомаркер СА 125 в сыворотке крови (по показаниям)

• Перитонеальный и другие формы ТБ могут вызывать повышение уровня онкомаркера СА 125 в сыворотке крови.

Диагностика других форм абдоминального

ТБ Основной патологией для дифференциальной диагностики билиарного и панкреатического ТБ обычно является злокачественное новообразование, и у некоторых пациентов диагноз ставится после операции по удалению предполагаемой опухоли. В случаях подозрения на ТБ желчевыводящих путей и поджелудочной железы требуются специальные методы визуализации и диагностического отбора проб под визуальным контролем, и пациентов следует направлять в центры, предоставляющие эти услуги.

Особенности лечения абдоминального ТБ

Пациентам с предполагаемым желудочно-кишечным, гепатобилиарным, поджелудочным или перианальным ТБ необходимо консультация гастроэнтеролога и др. специалистов для клинической оценки и лечения.

• стриктуры, которые могут вызвать острую и рецидивирующую частичную непроходимость, и перфорацию в некоторых случаях.

• обструкции желчевыводящих путей при гепатобилиарном или панкреатическом ТБ;

• абсцесс печени, не поддающийся лечению, или разрыв абсцесса;

• перианальный ТБ со сложным свищом.

Клиническая оценка

Необходимо также учитывать наличие факторов риска, таких как контакт с ТБ, ранее перенесенный или активный ТБ и др.

Перечень диагностических исследований лиц с предполагаемым ТБ перикардитом описан в таблице 18.

Исследования

Характеристика

Физикальный осмотр (пальпация, перкуссия, аускультация)

• Периферические отеки, набухшие шейные вены, ортопное, тахикардия, кардиомегалия, парадоксальный пульс, кардиомегалия, шум трения перикарда, гепатомегалия, асцит.

Рентгенография ОГК

• Чтобы искать доказательства предыдущего или активного легочного ТБ. В то же время, их отсутствие не исключают ТБ этиологию заболевания.

• При перикардите: увеличение сердечной тени, признаки локального медиастинита

ЭКГ

• Снижен вольтаж зубцов во всех стандартных отведениях, инверсия зубца Т, изменения волны ST и T.

Эхокардиография

• Фиброзные изменения перикарда, отложения фибрина, жидкось в перикардиальном пространстве

Перикардиоцентез, аспирация жидкости

• Экссудат, часто геморрагический, лимфоцитарный плеоцитоз,

• Повышение белка, повышение ADA

• Тампонада сердца является абсолютным показанием к перикардиоцентезу

Бактериологические исследования диагностического материала

• Образец экссудата направляется на Xpert MTB/RIF или Xpert MTB/RIF Ultra, посев на культуру (MGIT) и ТЛЧ.

• Респираторный образец на Xpert MTB/RIF/или Ultra, посев на культуру и ТЛЧ.

ЭхоКГ, КТ, МРТ

• Позволяет выявить наличие выпота, утолщения перикардиальных листков и кальцинаты в них

Биопсия перикарда (по показаниям)

• При условии, что генез экссудативного перикардита остается неясным, следующим диагностическим шагом является прескаленная биопсия лимфоузлов справа (при условии, что имеет место лимфоаденопатия) и/или биопсия перикарда.

• Для пациентов из эндемичных по ТБ регионов, если подозрение на ТБ генез перикардита имеет большую степень вероятности, биопсия перикарда менее приоритетна, чем эмпирическая противотуберкулезная терапия.

• Образцы боптата необходимо отправить на: а) тестирование на МБТ и б) гистологию.

Лечение (Общие стандарты лечения ВЛТБ см. Раздел III)

Особенности лечения ТБ перикардита

ТУБЕРКУЛЕЗ РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (МКБ - А18.4)

Классификация

• ТБ волчанка

• Колликвативный ТБ

• Лихеноидный ТБ

• Бородавчатый ТБ

• ИндуративныйТБ

• Язвенный ТБ кожи и слизистых оболочек

• Первичный ТБ

По распространенности поражений кожи:

• Очаговые формы: ТБ волчанка, колликватиный ТБ, бородавчатый ТБ, язвенный ТБ кожи и слизистых оболочек, первичный ТБ.

• Диссеминированные формы: лихеноидный ТБ, папулонекротическмй ТБ, индуративный ТБ.

Клиническая оценка

Папулонекротический ТБ кожи проявляется высыпанием на разгибательной поверхности конечностей бугорков величиной с чечевицу, в центре которых обнаруживается очаг некроза. При заживлении образуются четко ограниченные, круглые, как бы вдавленные ("штампованные") рубчики.

Лихеноидный ТБ кожи (лишай золотушный) очень редкая форма, встречающаяся у детей и подростков. На коже туловища, живота и спины, реже - лица, конечностей, ягодиц, иногда – волосистой части головы появляются сгруппированные бугорки размером до булавочной головки, покрытые серого цвета чешуйками. При плотном прилегании их друг к другу образуются круглые, кольцевидные, фигурные бляшки. Просуществовав несколько недель или месяцев, сыпь исчезает, однако в осеннее и весеннее время возможны рецидивы. По разрешении бугорков остается пигментация, иногда - точечные рубчики.

Необходимо также учитывать наличие факторов риска (контакт с ТБ, ранее перенесенный или активный ТБ и др.).

Перечень диагностических исследований лиц с предполагаемым ТБ кожи описан в таблице 19.

Таблица 19. – Диагностический обьем обследования лиц с предполагаемым ТБ кожи

Исследования

Характеристика

Дерматологический осмотр

• На коже определяются различные образования: пятна, папулы, узлы, инфильтраты, язвы, рубцы и др. Кожные образования могут быть локализованными или диссеминированными.

Рентгенография ОГК

• Чтобы искать доказательства предыдущего или активного легочного ТБ. В то же время, их отсутствие не исключают ТБ этиологию заболевания.

Бактериологическое исследование диагностического материала

• Образец отделяемого кожных поражений направляется на Xpert MTB/RIF или Xpert MTB/RIF Ultra, посев на культуру (MGIT) и ТЛЧ.

• Респираторный образец на Xpert MTB/RIF/или Ultra, посев на культуру и ТЛЧ.

Биопсия

• Образцы биоптата кожых поражений необходимо отправить на: а) гистологию; б) тестирование на МБТ.

Консультация дерматовенеролога

• Если генез кожных поражений остается неясным.

Дифференциальная диагностика

Необходимо дифференцировать с сифилитическими бугорками, хронической дискоидной красной волчанкой, узловатой эритемой, лейшманиозом, саркоидоз, грибковыми заболеваниями и др.

Особенности лечения ТБ кожи

Наружное (местное лечение) применяется главным образом, при язвенных поражениях, сопровождающихся присоединением вторичной неспецифической микрофлоры.

• Гематогенные поражения оболочек глазного яблока

• ТБ вспомогательных органов глаз

• Туберкулезно-аллергические заболевания

• Поражение органа зрения при ТБ

Первые две из них являются собственно формами ТБ органа зрения, две другие представляют собой офтальмологические проявления других, внеглазных, локализаций ТБ.

По локализации процесса

• ТБ конъюнктивы

• ТБ кожи век

• Туберкулезный кератит

• ТБ роговицы: очаговый, диффузный, склерозирующий

• ТБ склеры

• ТБ ириты: серозный, серозно-пластический, бугорковый, конглобированный туберкулез радужки

• Передние увеиты: серозный, серозно-пластический, гнойный

• ТБ хориоидиты: центральный, очаговый, диссеминированный

• ТБ хориоретиниты: геморрагический, отечный (в зависимости от характера выпота).

Диагностика

Таблица 20. – Диагностический обьем обследования лиц с предполагаемым ТБ глаз

Исследования

Характеристика

Физикальный осмотр

• покраснение глазных яблок, слезотечение, отек коньюктивы, фликтена (мелкие полупрозрачные узелки) на коньюнктиве или роговице, выделения из глаз

Рентгенография ОГК

• Чтобы искать доказательства предыдущего или активного легочного ТБ. В тоже время их отсутствие не исключают ТБ этиологию заболевания.

Консультация окулиста

Исследование органа зрения с помощью офтальмологических методов (визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия и др.):

• оценка состояния органа зрения;

• контроль за динамикой процесса.

Бактериологическое исследование диагностического материала

УЗИ

• Исследование оболочек, сред глаза и окружающих тканей рекомендуется всем пациентам

Биопсия (по показаниям)

• Биопсия наиболее доступна при поражении век, реже проводится хориоретинальная эндобиопсия.

• Биоптаты подлежат: а) тестированию на МБТ; б) гистоморфологическому исследованию.

Особенности лечения ТБ глаз

Возможно дополнительное назначение системных стероидов при поражении сетчатки.

Информация

Источники и литература

Информация

Сокращения

АРТ антиретровирусная терапия

АТР аллерген туберкулезный рекомбинантный

ВИЧ вирус иммуннодефицита человека

ВЛТБ внелегочный туберкулез

ВОЗ всемирная организация здравоохранения

ЖКТ желудочно-кишечный тракт

КР Кыргызская Республика

КУБ кислотоустойчивые бактерии

КСТ костно-суставная форма

ТБ КТ компьютерная томография

ЛУ-ТБ лекарственно-устойчивый

ТБ ЛЧ-ТБ лекарственно-чувствительный

ТБ МБТ микобактерия туберкулеза

МБТК микобактериальный туберкулезный комплекс

МЗ министерство здравоохранения

МЛУ множественная лекарственная устойчивость

МРТ магнитно-резонансная томография

МСЭК медико-социальная экспертная комиссия

НЦФ национальный центр фтизиатрии

НЯ нежелательное явление

ПМСП первичная медико-санитарная помощь

ППР препараты первого ряда

ПЦР полимеразно-цепная реакция

РУ-ТБ рифампицин-устойчивый туберкулез

СНЯ серьезные нежелательные явления

СМЖ спинномозговая жидкость (ликвор)

ТБ туберкулез ТБМ туберкулез мозговых оболочек

ТЛЧ тест на лекарственную чувствительность

ШЛУ широкая лекарственная устойчивость

Биопсия. Эксцизионная: полное хирургическое удаление патологического очага и последующее его гистологическое исследование; инцизионная: забор для исследования части патологического образования; пункционная (игловая): забор фрагментов ткани с помощью специального пункционого шприца путем прокалывания кожи.

Нежелательное явление: любое неблагоприятное медицинское явление, которое может проявиться у человека во время лечения ТБ, но не обязательно имеет причинно-следственную связь с лечением.

Серьезные нежелательные явления (НЯ): НЯ, которое может привести к смерти или опасному для жизни состоянию, к госпитализации или его продлению, к стойкой или значительной инвалидности, или к врожденной аномалии. Серьезные НЯ, как правило, требуют прекращения приема лекарств, предположительно вызвавшего это явление.

Предполагаемый ТБ: человек с симптомами или признаками, указывающими на ТБ.

Респираторный образец: это образец материала из верхних дыхательных путей: образец мокроты, стула, назофаренгиального и желудочного аспирата.

Тестирование лекарственной чувствительности: тестирование in vitro с использованием либо молекулярно-генотипических методов для выявления мутаций, вызывающих устойчивость или фенотипических методов для определения чувствительности возбудителя к препарату.

Тяжелый внелегочный туберкулез: наличие ТБ менингита или милиарного обсеменения различных органов (милиарный ТБ относится к легочному ТБ), костно-суставного и перикардиального ТБ. У детей в возрасте до 15 лет тяжелыми считаются внелегочные формы ТБ, отличные от лимфаденопатии (поражение периферических узлов или изолированных тканей средостения без компрессии).

Поиск информации

Название ресурса

Интернет-адрес

World Health Organization

Pubmed

elsevier

Оценка найденных клинических рекомендаций и доказательств

Все публикации, перечисленные в списке использованной литературы, были проанализированы и в тексте документа имеется ссылка на источники.

№

Название

Качество

Новизна

Применимость

Описание вариантов действий

1

Canadian TB Standarts. Chapter 7: Extra-pulmonary tuberculosis. Leila Barss, William J. A. Connors & Dina Fisher.Canadian Journal of Respiratory, Critical Care, and Sleep Medicine. 2022.

+

+

+

Диагностика внелегочного туберкулеза.

2

Operational handbook on tuberculosis Module 4: Treatment – drug-susceptible tuberculosis treatment, WHO, 2022.

+++

+++

+++

Мониторинг лечения

3

Operational handbook on tuberculosis, Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents, WHO, 2022.

+++

+++

+++

Лечение внелегочного туберкулеза

4

+++

+++

+++

Лечение внелегочного туберкулеза

5

Guidelines for the Prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV. 2021.

++

++

++

Мониторинг лечения

6

++

++

++

Алгоритм диагностики ВЛТБ

7

Tuberculous Meningitis. Treatment guidelines for tuberculosis and tuberculous meningitis. 2020.

+

+

+

Особенности лечения ТБ менингита

8

WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents. 2022.

+++

+++

+++

Лечение ВЛТБ

9

WHO operational handbook on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection 2021 update. World Health Organization; 2021.

+

+

+

Туберкулез внелегочный

10

WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection 2021 update.

+++

+++

+++

Туберкулез внелегочный

11

WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 5: Co-morbidities, vulnerable populations and people-centred care. 2021

+++

+++

+++

Хирургическое лечение ВЛТБ

12

WHO consultation on the translation of tuberculosis research into global policy guidelines. World Health Organization; 2021.

++

++

++

Методы бакт. подтверждения ВЛТБ

13

WHO consultation on WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis - Rapid diagnostics for tuberculosis detection 2021 update

+++

+++

+++

Методы бакт. подтверждения ВЛТБ

14

WHO operational handbook on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection 2021 update

+++

+++

+++

Методы диагностики ВЛТБ

15

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines Digestive tract tuberculosis March. 2021

+

+

+

Туберкулез ВЛТБ.

16

Клинические рекомендации «Туберкулез мочеполовых органов», РФ, 2016

+

+

+

Приложение А1. Состав рабочей группы

Состав рабочей группы по разработке Клинического руководства по ведению внелегочного туберкулеза:

Тыныстанова Р.И. к.м.н., заведущая легочным отделением № 1 НЦФ, +996557510793

Федорова С.В. к.м.н., доцент, заведующая кафедрой специальных клинических дисциплин МВШМ, +996557709711, fedorova-s.v@mail.ru

Турдумамбетова Г.К. к.м.н., доцент, заведущая кафедрой фтизиатрии КГМА им. И.К.Ахунбаева, +996550244373, t.gulnusik@mail.ru

Сакмаматов К.М. директор Ошского ОЦБТ, +996558311511, ksakmamatov@mail.com

Субанбеков М.Дж., доцент кафедры фтизиатрии КГМА им. И.К.Ахунбаева, к.м.н.;

Азыкова А.Б., доцент кафедры дерматовенерологии и фтизиопульмонологии медицинского факультета КРСУ им. Б.Ельцина, к.м.н.;

Идрисова М., советник по клиническим вопросам ТБ, USAID/STAR.

Экспертная оценка

Матоморова Айжамал Аматбековна, заведующая отделом доказательной медицины и медицинских технологий Центра развития здравоохранения и медицинских технологий при МЗ КР.

Перед началом работы по разработке Клинического руководства по ведению внелегочного туберкулеза все члены рабочей группы дали согласие сообщить в письменной форме об отсутствии финансовых взаимоотношений с фармацевтическими компаниями. Никто из членов авторского коллектива не имел коммерческой заинтересованности или другого конфликта интересов с фармацевтическими компаниями или другими организациями, производящими продукцию для диагностики, лечения и профилактики туберкулеза.

Внелегочный туберкулез

Название документа: Клиническое руководство по ведению внелегочного туберкулеза