Агрессивные нефолликулярные лимфомы - диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома, В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с перестройкой генов c-MYC и BCL2/BCL6, первичная медиастинальная В-клеточная лимфома, медиастинальная лимфома

Агрессивные нефолликулярные лимфомы - диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома, В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с перестройкой генов c-MYC и BCL2/BCL6, первичная медиастинальная В-клеточная лимфома, медиастинальная лимфома серой

Версия: Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия)

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Национальное гематологическое общество,

Национальное общество детских гематологов, онкологов,

Российское общество онкогематологов

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Разнообразие клинических, морфологических и иммунологических характеристик, а также молекулярно-цитогенетические исследования последних лет доказали, что ДВКЛ является не единой нозологической формой, а группой лимфатических опухолей, имеющих близкий, но неодинаковый патогенез. В настоящее время выделено несколько вариантов ДВКЛ в зависимости от уровня дифференцировки опухолевых клеток, типов нарушения клеточных процессов, хромосомных аномалий [1]. В соответствии с классификацией ВОЗ пересмотра 2017 г. самостоятельными вариантами ДВКЛ признаны:

Отдельно рассматриваются следующие варианты агрессивных В-клеточных лимфом [35]:

В классификации ВОЗ 2022 г. введена новая нозология «Трансформации индолентных В-клеточных лимфом», включающие фолликулярную лимфому, лимфому из клеток маргинальной зоны, лимфоцитарную лимфому/В-ХЛЛ, лимфоплазмоцитарную лимфому с трансформацией в ДВКЛ. Эти случаи характеризуются клиническими и молекулярно-генетическими особенностями, возможно в скором времени потребуется разработка новых подходов к их лечению.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

В патогенезе ДВКЛ основными звеньями являются нарушение клеточных процессов пролиферации, созревания и дифференцировки В-лимфоцитов. Первый этап дифференцировки В-лимфоцитов (первичная перестройка генов, кодирующих синтез иммуноглобулинов) проходит в костном мозге. Клетки с «успешной перестройкой» генов иммуноглобулинов (наивные В-клетки) покидают костный мозг и попадают в периферические органы иммуной системы (лимфатические узлы, миндалины, селезенку, пейеровы бляшки), где происходит второй, антигензависимый этап дифференцировки В-лимфоцитов. В зародышевом центре вторичных лимфоидных фолликулов наивные B-клетки, не имеющие комплементарного антигена и не способные произвести функциональное антитело, подвергаются апоптозу. Те же В-лимфоциты, которые получили возможность синтезировать антитела после контакта с соответствующими антигенами, в зародышевом центре при участии фолликулярных дендритных клеток и Т-лимфоцитов, подвергаются ряду важнейших измененей, таких как переключение класса иммуноглобулина (IgM, IgD на IgG, IgA или IgE) и соматические гипермутации (замена одного нуклеотида в гипервариабельных регионах иммуноглобулинов). Далее В-клетки покидают вторичный лимфоидный фолликул, становясь окончательно дифференцированными плазматическими клетками или долгоживущими В-клетками памяти. Случайные неудачи в управлении этими процессами и играют решающую роль в развитии B-клеточных опухолей, в том числе ДВКЛ [5–11].

В основе патогенеза DEL лежит гиперэкспрессия белков c-MYC и BCL2.

Так же одним из ключевых механизмов в патогенезе ПМВКЛ является амплификации генов, локализующихся в 9p23-24 (JAK2, PDL1, PDL2, JMJD2C), которые выявляются в 75% случаев. После агрегации происходит активация JAK2 и повышение пролиферации опухолевых клеток за счет активации сигнального пути JAK/STAT который служит важным компонентом передачи рецептор-опосредованных внутриклеточных сигналов для факторов роста, гормонов и цитокинов. JAK2 транскпционно активирует сигнальные пути интерлейкинов (IL-4 и IL-13) и усиливает экспресиию PD-1 лиганда, что приводит к подавлению Т-клеточного ответа и росту опухолевого клона в тимусе. Пролиферацию и выживание опухолевых клеток потенцирует амплификация JMJD2C в сочетании с JAK2 посредством модификации гистона H3. Киназная активность JAK2 по типу негативной обратной связи контролируется белком SOCS (suppressor of cytokine signaling). В опухолевых клетках отмечается делеция двух аллелей SOCS1, приводящая к изменению фосфорилирующей активности JAK2 и снятию запрета на размножение клеток. Одним из основных механизмов патогенеза ПМВКЛ является дисрегуляция сигнального пути NF-kB и высокая экспрессия белка MUM1, что приводит к активной пролиферации опухолевых клеток и нарушению реализации апоптоза. Резистентность опухолевых клеток к апоптозу реализуется через REL протонкоген, кодирующий белок из семейства NF-kB и повышенной экспрессия STAT1 (IL-13 сигнальный путь) и TRAF1 [18, 19].

Учитывая схожий профиль экспрессии генов, мутационный портрет классической лимфомы Ходжкина (ЛХ) и первичной медиастинальной В-клеточной крупноклеточной лимфомы (ПМВКЛ) в настоящие время МСЛЗ рассматривают как «перекрестную» форму между 2 вариантами лимфом, а тимическую B-клетку как общую клетку предшественницу [22]. Лимфому «серой» зоны (ЛСЗ) можно разделить на 2 молекулярных подтипа: «ПМВКЛ-подобная» и «ДВКЛ-подобная». Данное разделение коррелирует с локализацией опухоли, а именно: с наличием или отсутствием вовлечения средостения. ЛСЗ с вовлечением средостения характеризуется мутациями в каноническом и неканоническом пути NF-kB и уклонением от иммунного надзора, что соответствует портрету ЛХ и ПМВКЛ (SOCS1, B2M, TNFAIP3, GNA13, LRRN3 и NFKBIA). Напротив, ЛСЗ без участия вовлечения средостения соответствует портрету ДВКЛ с доминированием мутаций, связанных с дефектами апоптоза (TP53, BCL2), в сочетании с перестройками генов BCL2/BCL6 [23]. Таким образом, данные, полученные Sarkozy C. и соавторами et al., демонстрируют важность сопоставления морофологической и клинической картины.

Спорадический вариант ЛБ – типичная ЛБ по морфологическим, иммунофенотипическим и цитогенетическим признакам, возникающая вне эндемичной зоны.

Иммунодефицит-ассоциированный вариант ЛБ – ЛБ, возникающая на фоне иммунодефицитных состояний (у больных ВИЧ-инфекцией, после трансплантации органов, у больных первичными иммунодефицитами). Чаще всего встречается у ВИЧ-инфицированных больных, причем на ранних этапах развития (до снижения CD4+ клеток). Болеют преимущественно мужчины. Частыми проявлениями заболевания являются лимфаденопатия, спленомегалия, вовлечение в опухолевый процесс костного мозга.

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Характерным симптомокомплексом при ЛБ является клиника «острого живота» в результате обструктивной кишечной непроходимости, острого аппендицита, желудочно-кишечного кровотечения или перфорации вследствие специфической инфильтрации желудка и/или кишечника. При физикальном осмотре у больного можно обнаружить увеличение живота за счет опухоли и асцита. Рост опухоли происходит стремительно, и в большинстве случаев к моменту госпитализации поражение органов брюшной полости представлено массивным опухолевым конгломератом с вовлечением нескольких внутренних органов. Как правило, больные ЛБ поступают в стационар в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, обусловленном большой опухолевой массой, интоксикацией, истощением вплоть до кахексии, электролитными нарушениями. Нередко основной терапевтической проблемой у больных ЛБ на начальном этапе заболевания является прогрессирующая острая почечная недостаточность (ОПН). Наиболее частыми причинами ее развития являются специфическое поражение почек, синдром лизиса опухоли (СЛО) и нарушение уродинамики за счет сдавления мочеточников опухолевым конгломератом с развитием постренальной анурии.

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

1. Жалобы и анамнез

2. Физикальное обследование

3. Лабораторные диагностические исследования

4. Инструментальные диагностические исследования

5. Иные диагностические исследования

Неадекватная (слабая или чрезмерная) фиксация приводит к изменению морфологических свойств ткани и артефициальным результатам ИГХ.

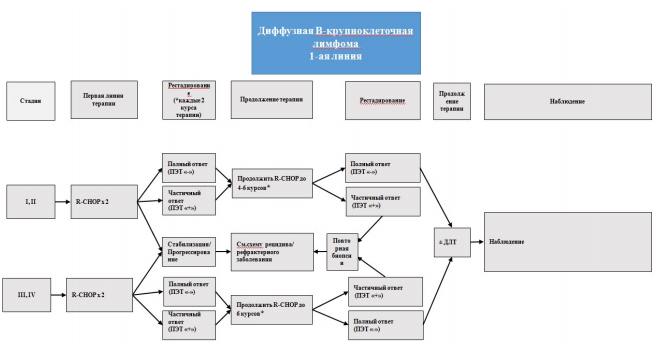

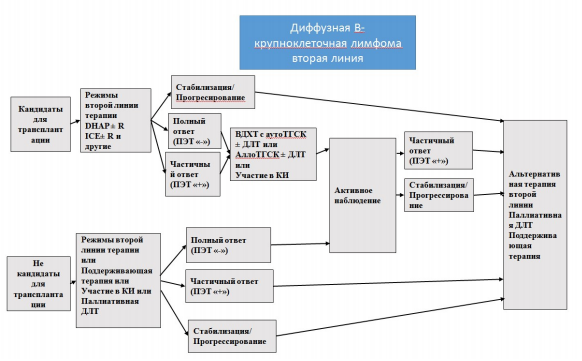

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Для пациентов с цитопенией, обусловленной поражением костного мозга, специфическая терапия возможна и при более низких показателях лейкоцитов и тромбоцитов, однако в этих случаях должна быть обеспечена соответствующая сопроводительная терапия.

Уровень убедительности рекомендаций – C, (уровень достоверности доказательств – 4),

Уровень убедительности рекомендаций – C, (уровень достоверности доказательств – 2),

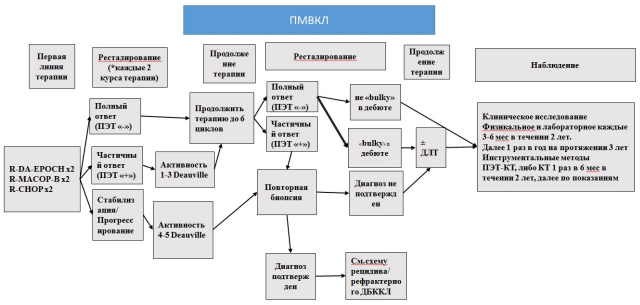

2. Первая линия терапии первичной медиастинальной (тимической) В-клеточной крупноклеточной лимфомы у взрослых

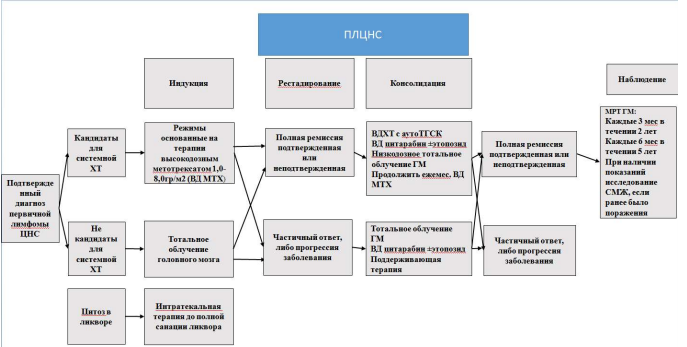

3. Лечение первичной лимфомы ЦНС (ПЛЦНС) у взрослых

В связи с нерегулярностью поставок тиотепы в 2021 году в ФГБУ «НМИЦ Гематологии» МЗ РФ был разработан новый протокол «CNS-2021» Индукционный режим протокола «CNS-2021” RL-MPV включает комбинацию ритуксимаба**, метотрексата**, винкристина**, прокарбазина** и #леналидомида** (см. схемы протоколов). Режим кондиционирования ВВС включает #кармустин** (Arshad et al., 2023), #бусульфан** [134, 137], циклофосфамид** [139].

4. Первая линия терапии ДВКЛ у детей и подростков до 18 лет

5. Лечение лимфомы Беркитта у взрослых

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4).

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4).

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4).

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4).

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 3).

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 3).

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 3).

7. Особенности ведения беременных пациенток старше 18 лет

8. Особенности ведения ВИЧ-инфицированных пациентов старше 18 лет

9. Оценка ответа на лечение

10. Сопутствующая и сопроводительная терапия у взрослых

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-гематологом/онгологом и иными врачами-специалистами в центре стационарной и амбулаторной гематологической/онкологической помощи либо в первичном гематологическом/онкологическом кабинете, первичном гематологическом отделении, поликлиническом отделении онкологического диспансера.

Показания для экстренной госпитализации:

Показания к выписке пациента из стационара:

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

Таблица 5.1. График диспансерного наблюдения детей до 18 лет после завершения терапии по поводу ДВКЛ

Обследование

1-ый год

2-ой год

3-ий год

4-ый год

5-ый год

6-ой год

4-8х

4-8х

4х

2х

2х

Индивидуально

Общий (клинический) анализ крови

4х

4х

2х

2х

2х

ультразвуковое исследвоание анатомической области (в зависимости от исходного объема поражения)

4х

4х

2х

2х

2х

2х

2-1х

1х

1х

1х

Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы

1х

1х

1х

1х

1х

Регистрация электрокардиограммы, Эхокардиография

1х

1х

Таблица 5.2. Скрининг по кардиотоксическим эффектам

Функция сердца

Возраст

Облучение средостения

Доза антрациклинов и родственных соединений

ЭхоКГ

<1 года

+

Любая

раз в год

–

<200 мг/м2

каждые 2 года

>200 мг/м2

раз в год

1-4 лет

+

Любая

раз в год

–

<100 мг/м2

каждые 5 лет

100-300 мг/м2

каждые 2 года

>300 мг/м2

раз в год

>5 лет

+

<300 мг/м2

каждые 2 года

>300 мг/м2

раз в год

–

<200 мг/м2

каждые 5 лет

200-300 мг/м2

каждые 2 года

>300 мг/м2

раз в год

Информация

Источники и литература

Информация

Термины и определения

1. Морфологическая и иммуногистохимическая диагностика агрессивных нефолликулярных В-клеточных лимфом

Необходимый объём исследований для диагностики различных вариантов агрессивных В-клеточных лимфом подробно представлен в руководстве «Алгоритмы диагностики и протоколы лечения заболеваний системы крови» под редакцией Е.Н.Паровичниковой 2024г. [98]

2. Стадирование агрессивных нефолликулярных В-клеточных лимфом

Таблица 7.2.1. Стадирование лимфом по Ann Arbor (модификация Лугано, 2014) [227]:

Для определения распространенности опухолевого процесса при ЛБ используется стадирование по S.B. Murphy (аналогично — St. Jude)

3. Оценка ответа на лечение при лимфомах

Полная ремиссия (ПР):

Для ДВКЛ ПР считается подтвержденной, если достигнутый эффект сохраняется не менее 3 месяцев или констатируется дальнейшее улучшение.

Неуверенная полная ремиссия (ПРн) констатируется только у пациентов, которым не выполнялась ПЭТ-КТ для оценки эффекта:

Частичная ремиссия (ЧР):

Стабилизация

Рецидив (после ПР) или прогрессирование (после ЧР или стабилизации)

Выполнение ПЭТ/КТ позволяет существенно повысить точность оценки эффективности лечения – у пациентов с резидуальными массами дифференцировать частичный и полный ответ на лечение, а также на ранних этапах диагностировать прогрессирование. При выполнении ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, оценка эффективности лечения проводится в соответствии со шкалой Deauville (см. приложение 2) [227, 230].

Ответ на лечение при ПЛЦНС должен оцениваться в соответствии с Международными рекомендациями 2005 г. [231]

Таблица 7.4.1 Международные критерии ответа на терапию ПЛЦНС.

При выполнении ПЭТ/КТ головного/спинного мозга с 11С-метионином, оценка эффективности лечения по данным МРТ дополняется результатами ПЭТ/КТ. Использование ПЭТ/КТ с 11С-метионином у пациентов с поражением ЦНС по сравнению с изолированным применением МРТ или КТ повышает точность оценки эффективности лечения, а также диагностики рецидива в зоне резидуальной массы [56, 57]. Следует отметить, что на момент установления полного ответа пациент не должен принимать какие-либо кортикостероиды для системного применения в течение двух недель. Пациентам без значительных патологических изменений состава цереброспинальной жидкости в исходном периоде не требуется проведение анализа спинномозговой жидкости повторно при условии отсутствия отсроченных симптомов лептоменингиальной диссеминации.

5. Лучевая терапия при ДВКЛ у взрослых. Общие принципы

6. Инфузионная терапия у пациентов с агрессивными В-клеточными лимфомами у взрослых

7. Протоколы выполнения аспирационного и биопсийного исследования костного мозга у взрослых

8. Обеспечение сосудистого доступа у взрослых

9. Лечение гематологического пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии у взрослых

Критерии оценки качества медицинской помощи

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Методология сбора доказательств

Методы, использованные для сбора / селекции доказательств:

Базы данных, использованных для сбора/селекции доказательств. Доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Кохрайновскую библиотеку, базы данных PUBMED и MEDLINE. Глубина поиска составляла 40 лет.

Методы, использованные для анализа доказательств:

Методы, использованные для качества и силы доказательств:

Таблица А2.1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

Таблица А2.2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

Таблица А2.3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

Методология валидизации рекомендаций

Описание методики валидизации рекомендаций. Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать, насколько качественно интерпретированы доказательства и разработаны рекомендации. Также была проведена экспертная оценка изложения рекомендаций и их доступности для понимания.

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

A3.1.1 Схемы терапии ДВКЛ у взрослых

BR [114, 115]

R-miniCHOP (для пациентов старше 80 лет и при сопутствующей патологии) [110, 111]

R-CEOP [31, 86]

R-GCVP [87]

R-CCOP [84]

R-CHOEP [270]

R-CNOP [271]

R-mNHL-BFM-90 [75]

DA-R-EPOCH, DA-EPOCH-R [119, 336, 346]

В данной дозировке проводится 1 курс. Далее дозы этопозида**, доксорубицина** и циклофосфамида** корректируют относительно предыдущего в зависимости от низшего уровня показателей крови, определенных во время и после проведения курса, по следующей схеме:

Pola+R-CHP [83]

R-EPOCH/R-HMA [98, 109, 331]

mSMART-START [98]

bioSMART-START [98]

R2-mNHL-BFM-90 [82]

Pola-R-EPCH

Предфаза:

Pola-R-EPCH

Курс R-EPOCH:

Курс R-EPOCH:

R-BЕАСОРР-14

R-DA-EPOCH-Dacar [98]

V-EPOCH [161]

А3.1.2 Программы лечения лимфомы Беркитта у взрослых

Профилактика поражения ЦНС проводится на каждом курсе, суммарно 16 интратекальных введений: метотрексат** 12 мг интратекально (кроме беременных женщин), 2-й день, #цитарабин** 100 мг интратекально, 7-й день

A3.1.3 Схемы лечения рецидивов у пациентов с агрессивными нефолликулярными В-клеточными лимфомами у взрослых

R+/-DHAP [31, 163]

A3.1.5 Схемы лечения пациентов c ПЛЦНС у взрослых

A3.1.6 Схемы лечения пациентов c рецидивом ПМВКЛ в ЦНС

3.1.6 Схема терапии агрессивных нефолликулярных В-клеточных лимфом у пациентов до 18 лет

Интервалы между началом курсов (блоков) не должны быть больше 18–21 дня. Для выполнения интервалов можно использовать Г-КСФ

Приложение А3.2 Рекомендации по редукции доз или увеличению промежутков при проведении миелосупрессивной цитостатической терапии

Приложение А3.3 Трансфузия гемопоэтических клеток аутологичных у взрослых

Режимы предтрансплантационной подготовки при ауто-ТГСК у больных старше 18 лет

Для предтрансплантационной подготовки используют режим кондиционирования BEAM, который, состоит из #кармустина** (300 мг/м2 × 1, день-6), #этопозида** (200 мг/м2, дни от -5 до -2), цитарабина** (200 мг/м2 х дважды в день, дни от -5 до - 2), #мелфалана** (140 мг/м2/день × 1, дни -1) [179–182]. Схемы введения препаратов и дозы представлены в таблице А3.2.5.

Для снижения токсичности режима предтрансплантационной подготовки BEAM в ряде случаев вместо кармустина используется ломустин (CEAM / LEAM). Схема введения препаратов и дозы представлены в таблице А3.3.6.

Таблица А3.3.6. Схема предтрансплантационного кондиционирования CEAM/LEAM у больных старше 18 лет [292, 296–299]

В ряде клинических исследований была подтверждена эффективность режима предтрансплантационного кондиционирования Benda-EAM при лимфопролиферативных заболеваниях. Схема введения препаратов и дозы представлены в таблице А3.3.7.

Таблица А3.3.7. Схема предтрансплантационного кондиционирования Benda-EAM у больных старше 18 лет [300, 301]

Режим кондиционирования при первичной лимфоме центральной нервной системы у больных старше 18 лет

Таблица А3.3.8. Схема предтрансплантационного кондиционирования BBC

Антисекреторная терапия

Лимфомы – это опухоли из лимфоидных клеток. Лимфома – не одна болезнь, это большая группа, включающая более 30 разных заболеваний, которые отличаются друг от друга по своим проявлениям, по течению, по ответу на лечение. Лимфомы ведут себя и лечатся совершенно по-разному. Поэтому просто слово «лимфома» ни о чем не говорит – чтобы понимать, как лечить, надо знать конкретный вариант лимфомы.

Приложение Г1.

Пояснения: Оценка общего состояния больного обязательно проводится до начала терапии. После проведения предфазы или 1 курса терапии статус может поменяться, поэтому общее состояние можно оценить повторно.

Таблица 1. Международный прогностический индекс (IPI)

Определение групп прогноза.

Международный прогностический индекс, IPI, для ДВКЛ, DEL, DHL, ПМВКЛ, МЛСЗ, ЛБ и ПБЛ.

International Prognostic Index, балльная шкала для определения прогноза больных ДВКЛ, DEL, DHL, ПМВКЛ, МЛСЗ, ЛБ и ПБЛ [343].

балльная шкала 0,1,2,3,4,5 для определения групп прогноза у пациентов старше 18 лет ;

Пояснения: Клинической системой прогноза ДВКЛ, DEL, DHL, ПМВКЛ, МЛСЗ, ЛБ и ПБЛ является международный прогностический индекс. Низкий риск по шкале IPI – 3-летняя общая выживаемость (ОВ) составляет 91%. Промежуточный риск по шкале IPI – медиана ОВ составляет 65-81 мес. Высокий риск по шкале IPI – медиана ОВ составляет 59 мес. Каждый прогностический фактор оценивается в 1 балл, которые потом суммируются (максимально 5 баллов). Пациенты, набравшие от 0 до 1 баллов, относятся к группе низкого риска; 2 балла – к группе низкого/промежуточного риска; 3 балла – к группе высокого/промежуточного риска, 4-5 баллов – к группе высокого риска.

Таблица 2 Международный прогностический индекс, скорректированный по возрасту для пациентов моложе 60 лет (ааIPI)

балльная шкала 0,1,2,3 для определения групп прогноза у пациентов от 18 до 60 лет;

Пояснения: для пациентов моложе 60 лет прогноз определяется факторами, отличающимися от международного прогностического игдекса (IPI) без учета возраста и экстранодальных зон поражения.

Прогностические модели типа R-IPI (пересмотренный в эру ритуксимаба**) или Е-IPI (шкала для пожилых) тестированы на меньшем числе пациентов и могут рассматриваться в качестве дополнительных прогностических конструкций.

Таблица 3 Международный прогностический индекс CNS-IPI

Бальная шкала 0,1,2,3,4,5,6 оценки риска развития рецидива/прогрессии с поражением центральной нервной системы у больных старше 18 лет.

В соответствии с приведенной прогностической моделью высокий риск поражения ЦНС в рецидиве ДВКЛ, ПМВКЛ, ЛБ имеют пациенты с 4–6 прогностическими факторами, а также пациенты с ВИЧ-ассоциированной лимфомой, лимфомой яичка, лимфомой высокой степени злокачественности с транслокацией MYC, BCL-2 и/или BCL-6, лимфомой высокой степени злокачественности, неклассифицируемой, или ДВКЛ с вовлечением почек или надпочечников. Недавно получены данные о том, что стадия IЕ ДВКЛ с поражением молочных желез является потенциальным фактором риска для вовлечения ЦНС.

Прикреплённые файлы

Внимание!