Агрессивные В-клеточные лимфомы

Тактика ведения на амбулаторном уровне сводиться к выявлению, своевременному направлению к гематологу/онкологу пациентов с подозрением на ЛПЗ, а также пациентов находящихся на диспансерном учете с установленным диагнозом. Обезболивающая и другая симптоматическая терапия по показаниям. Пациентам с верифицированным диагнозом возможно применение поддерживающей терапии Леналидомидом по заключению гематолога/онколога (смотрите Стационарный уровень).

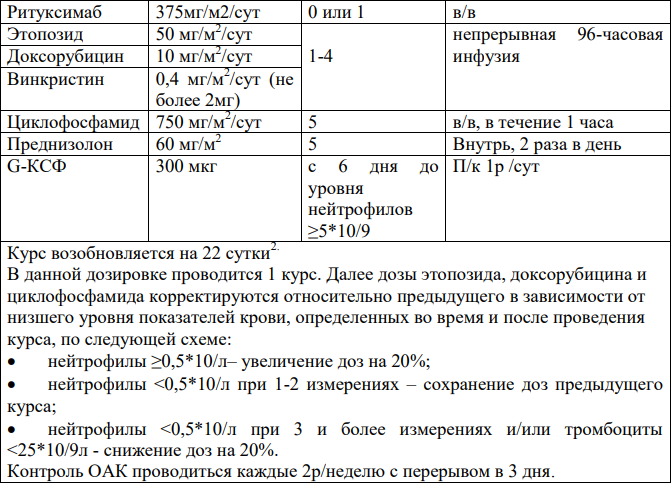

в случае коррекции дозы в сторону увеличения, дозу доксорубицина следует поддерживать на исходном уровне.

Агрессивные В-клеточные лимфомы

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2023 (Казахстан)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2023 (Казахстан)

Общая информация

Краткое описание

Одобрен

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

АГРЕССИВНЫЕ В-КЛЕТОЧНЫЕ ЛИМФОМЫ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Код(ы) МКБ:

МКБ-10

МКБ-9

Название

Код

Название

С83.3

Диффузная неходжкинская лимфома крупноклеточная

40.11

Биопсия лимфатической структуры

С83.4

Диффузная неходжкинская лимфома иммунобластная

40.21

Иссечение глубокого шейного лимфатического узла

С83.5

Диффузная неходжкинская лимфома лимфобластная

40.23

Иссечение подмышечного лимфатического узла

С83.6

Диффузная неходжкинская лимфома недифференцированная

40.24

Иссечение пахового лимфатического узла

С83.7

Лимфома Беркитта

40.29

Простое иссечение другой лимфатической структуры

С83.8

Другие типы неходжкинских лимфом

40.30

Локальное иссечение лимфоузла

С83.9

Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная

40.11

Биопсия лимфатической структуры

С88.9

Злокачественные иммунопролиферативные болезни, неуточненные

41.50

Полная спленэктомия

86.11

Биопсия кожи и подкожных тканей

41.98

Другие манипуляции на костном мозге

99.791

Заготовка стволовых гемопоэтических клеток крови для аутотрансплантации

МКБ-11

2А81

Диффузные крупноклеточные В-клеточные лимфомы

2А81.0

Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома

2А81.1

Внутрисосудистая В-крупноклеточная лимфома

2А81.2

Плазмобластная лимфома

2А81.3

Лимфоматоидный гранулематоз

2А81.4

Крупно-В-клеточная лимфома, богатая Т-клетками/гистиоцитами

2А81.5

Первичная диффузная В-крупноклеточная лимфома центральной нервной системы

2А81.6

Вирус Эпштейна-Барр-положительная диффузная В-крупноклеточная лимфома пожилых людей

2А81.7

Диффузная В-крупноклеточная лимфома, ассоциированная с хроническим воспалением

2А81.8

ALK-положительная В-крупноклеточная лимфома

2А81.9

Первичная выпотная лимфома

2А81.А

Первичная кожная диффузная В-крупноклеточная лимфома, тип «нижних конечностей»

2A81.Y

Другие уточненные диффузные В-крупноклеточные лимфомы

2A81.Z

Диффузная В-крупноклеточная лимфома, не уточненная

Дата разработки/пересмотра протокола: 2016 год (пересмотр 2022 г).

Категория пациентов: взрослые, беременные.

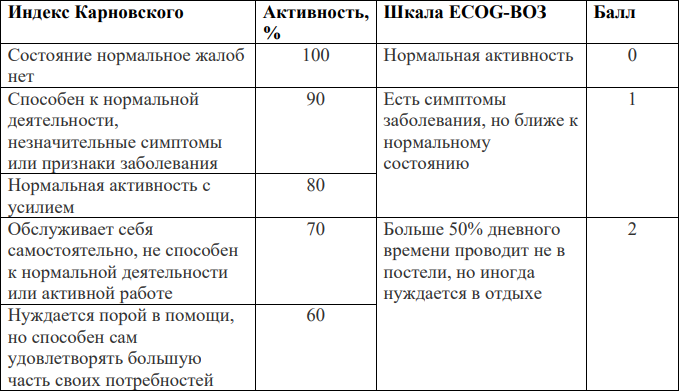

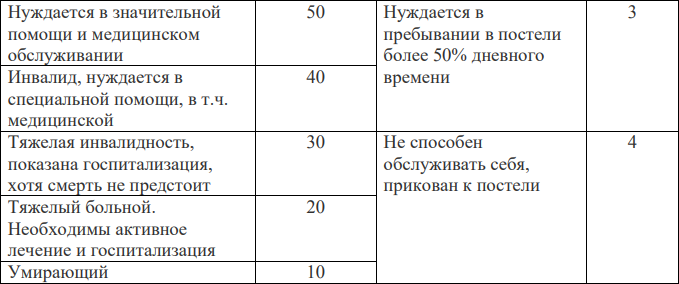

Шкала уровня доказательности:

Уровень доказательности

Характеристика исследований, которые легли в основу рекомендаций

А

Высококачественный мета-анализ, систематический обзор рандомизированных клинических исследований (РКИ) или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки, результаты которых, могут быть распространены на соответствующую популяцию.

В

Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых, могут быть распространены на соответствующую популяцию.

С

Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки(+), результаты которых, могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.

D

Описание серии случаев или неконтролируемое исследование, или мнение экспертов

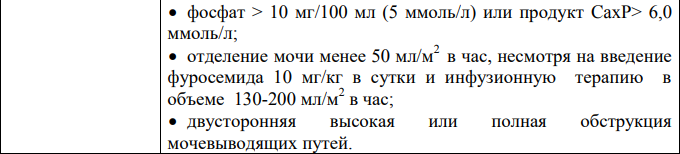

Агрессивные неходжкинские лимфомы - это наиболее распространенный подтип НХЛ, который характеризуется быстрым темпом роста опухоли в лимфатических узлах, селезенки, печени, с поражением костного мозга и других органов.

Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома - представляет собой отдельный подтип НХЛ, который гистологически неотличим от ДВККЛ, с первичным очагом заболевания в переднем средостении. Средний возраст 35 лет. Заболеваемость преобладает у женщин[4,5].

ДВККЛ, трансформированная - данный вид лимфомы возникает как следствие трансформации зрелоклеточных индолентных НХЛ (в частности, лимфомы из малых лимфоцитов/хронического лимфолейкоза, фолликулярной лимфомы, лимфомы из клеток зоны мантии и некоторых других.

Лимфобластная лимфома – категория лимфобластных лимфом включает два заболевания: T-лимфобластная лимфома/лейкоз (90%) и В-лимфобластная лимфома/лейкоз (10%), с экстрамедуллярными очагами поражения[2]. Термин «В-лимфобластная лимфома» используют в случаях отсутствия или минимального вовлечения крови и костного мозга (менее 25% лимфобластов в костном мозге). Патологический процесс главным образом развивается в лимфатических узлах и экстранодально[1]

Классификация

Классификация:

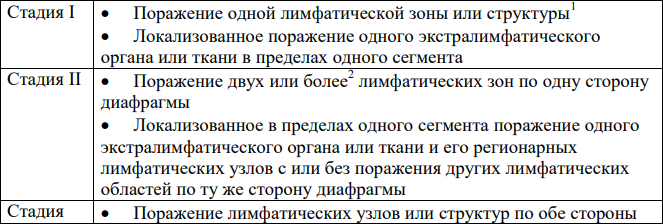

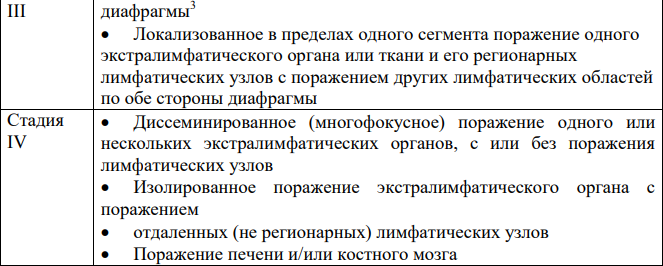

Совместно с определением патоморфологического варианта ДВККЛ, у каждого пациента с ДВККЛ должна быть определена стадия заболевания согласно классификации Ann Arbor [10], а также группа риска согласно одной из прогностических моделей для ДВККЛ [11-13]

Система стадирования Ann-Arbor в модификации Cotswold [10]:

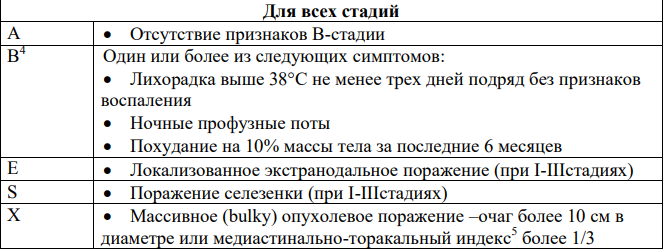

Стратификация группы риска:

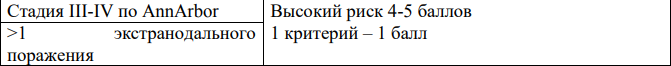

Международный прогностический индекс (IPI) для всех пациентов[11].

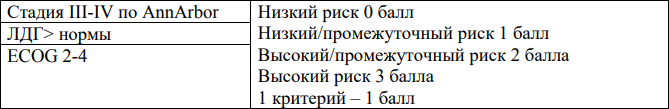

Международный прогностический индекс, скорректированный по возрасту (aaIPI) для пациентов ≤60 лет[11]:

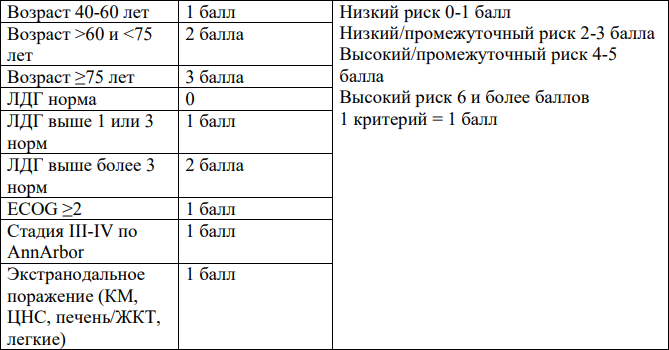

Международный прогностический индекс (NCCN-IPI) [12]:

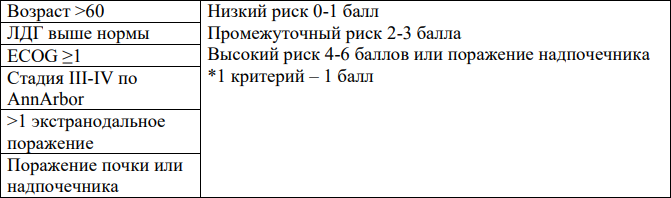

Прогностическая модель для оценки риска поражения ЦНС (CNS-IPI) [13]:

Дополнительные показания к профилактике со стороны ЦНС независимо от оценки риска ЦНС[13]:

Диагностика

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ.

Диагностические критерии:

Жалобы и анамнез:

Физикальное обследование:

Лабораторные исследования:

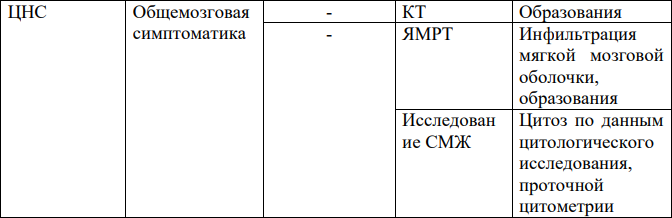

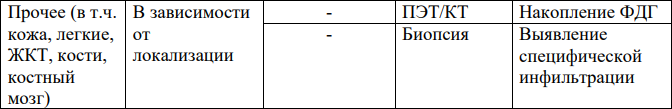

Инструментальные исследования:

Для планирования терапевтической тактики и определения необходимости ее модификации, а также для определения потребности в сопутствующей и сопроводительной терапии рекомендовано выполнить следующие диагностические исследования:

NB! Объем исследований определяется лечащим врачом

Показания для консультации специалистов

NB! Консультации узких специалистов – по показаниям.

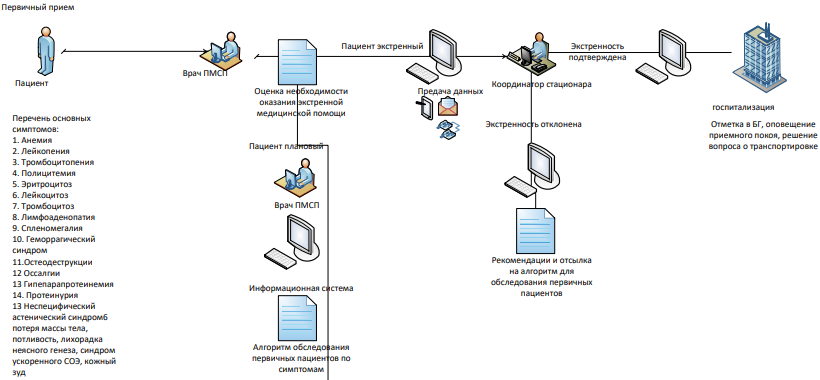

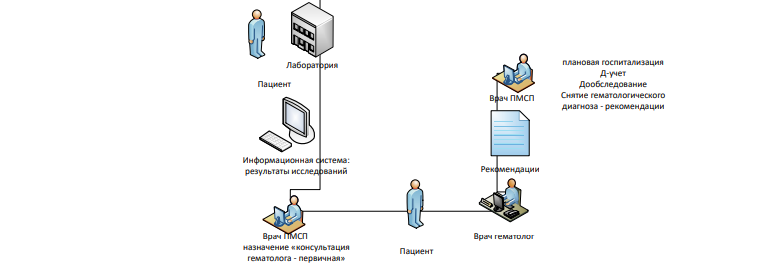

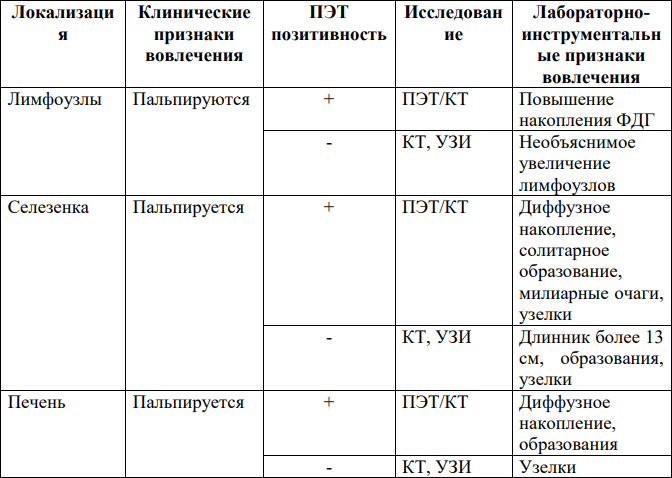

Диагностический алгоритм:

Схема 1. Алгоритм диагностики лимфопролиферативных заболеваний

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований.

Таблица 1. Основные В-клеточные крупноклеточные лимфомы в соответствии с текущей классификацией лимфом ВОЗ, с кратким описанием их основных характеристик (гистологические характеристики, иммунофенотип и генетические изменения) [1,2].

Гистологические характеристики

Иммуногистохимические характеристики

Генетические особенности

ДВККЛ

Выделяют три наиболее распространенных цитологических варианта диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы:

При центробластном варианте преобладают клетки с овальными или округлыми пузырьковидными ядрами с несколькими ядрышками возле ядерной мембраны и скудной умеренно базофильной цитоплазмой.

Анапластический вариант характеризуется наличием крупных плеоморфных клеток с ядрами причудливой неправильной формы и различным количеством цитоплазмы. Нередко встречаются многоядерные клетки.

В 20-30% возможна транслокация t(14;18), затрагивающая ген ВСL2.

В 8-14 % случаях имеется перестройка гена МYC (8q24).

ПМ-ДВККЛ

В очагах поражения обнаруживают диффузный пролиферат из клеток среднего и большого размера с круглыми или овальными ядрами и объемной бледной цитоплазмой. Опухолевые клетки расположены на фоне выраженного фиброза. Тонкие пучки коллагеновых волокон окружают отдельные клетки лимфомы или их группы. Иногда встречаются крупные плеоморфные клетки и/или клетки типа Штернберга-Рид.

Клетки лимфомы экспрессируют CD20, CD79а, РАX5, CD23, CD10 (25 %), ВCL6 (45-100 %), ВCL2 (55-80 %), ОСТ-2, ВОВ.1, слабо CD30 (80 %), MUM1 (75%).

Цитогенетические аномалии, характерные для ПМ-ДВККЛ, включают увеличение хромосомы 9p24 (с участием JAK2 у 50–75% пациентов) и хромосомы 2p15 (с участием c-REL, кодирующей члена семейства факторов транскрипции NF-κB) и потерю хромосомы 1p, 3p, 13q, 15q и 17p.

ЛБ

образована диффузным пролифератом из клеток средних размеров с многочисленными митозами и высокой скоростью пролиферации. Классическое описание включает картину «звездного неба» из-за присутствия многочисленных реактивных макрофагов. Опухолевые клетки содержат круглые ядра с мелкозернистым хроматином и многочисленными базофильными ядрышками, базофильную вакуолизированную цитоплазму

В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с двойной или тройной поломкой (транслокацией) “double-hit” или “triple-hit”

Эти лимфомы характеризуются вариабельными морфологическими признаками. Чаще всего опухоль имеет вид диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы с пролифератом из крупных лимфоидных клеток типа центробластов или иммунобластов. Встречаются варианты, морфологически похожие на лимфому Беркитта или с признаками, промежуточными между диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой и лимфомой Беркитта. В последнем случае обнаруживается диффузный пролиферат из довольно однообразных клеток средних размеров с картиной «звездного неба» из-за присутствия реактивных макрофагов, многочисленных фигур митозов и высокой скорости пролиферации. Также могут проявляться бластоидные черты строения опухолевых клеток, как в лимфобластной лимфоме или бластоидном варианте лимфомы из клеток мантии

В-клеточная лимфома неклассифицируемая, с признаками, промежуточными между ДВККЛ и классической лимфомой Ходжкина (Лимфомы серой зоны)

Возможны разнообразные морфологические проявления с различными цитологическими характеристиками. В одних случаях видны скопления крупных центробластоподобных клеток на диффузно-фиброзном фоне, что похоже на первичную медиастинальную В-клеточную лимфому или диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому. В других - находят плеоморфные опухолевые клетки, похожие на лакунарные клетки или клетки Ходжкина на фоне фиброзных дуг, как в классической лимфоме Ходжкина. Можно встретить разрозненные эозинофильные гранулоциты, лимфоциты и гистиоциты, а также очаговый некроз.

Более чем в половине случаев выявляют добавочные фрагменты и амплификацию генов JАК2 и PDCD1LG2.

Лечение (амбулатория)

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ:

Лечение (стационар)

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ.

Первая линия терапии:

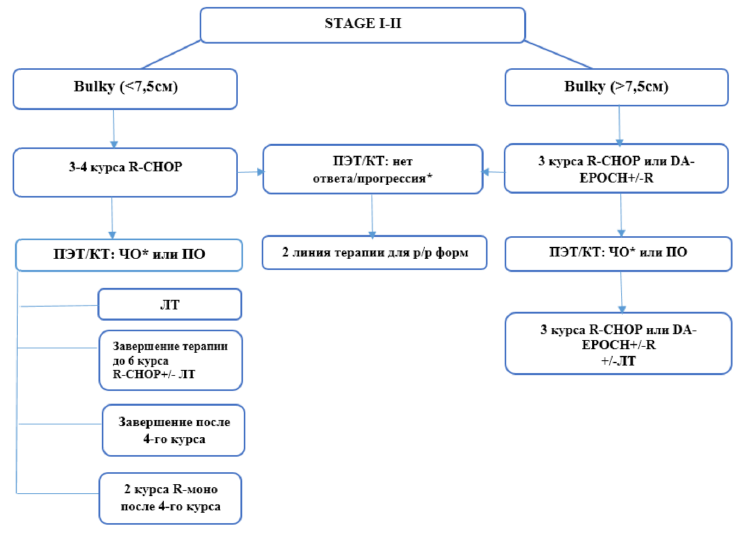

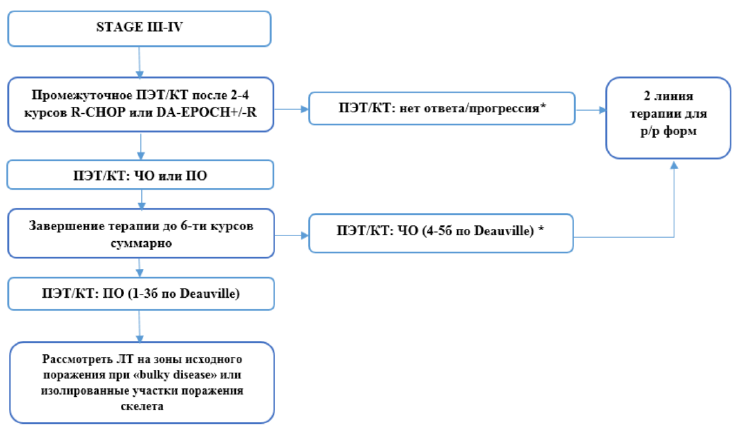

Схема 2-3. Алгоритм инициальной терапии ДВККЛ пациентов до 60 лет в зависимости от стадии заболевания по Ann-Arbor

Пациентам до 60 лет с III-IV стадии ДВККЛ рекомендовано проведение 3-4 курсов R-CHOP или DA-EPOCH+/-R с последующим рестадирования. При достижении ответа, рекомендовано продолжить терапию до 6-го курса с планированием консолидирующей лучевой терапии на зоны с исходно массивными опухолевыми образованиями («bulky disease») и/или изолированными очагами поражения костей.

Если результаты ПЭТ-сканирования положительны (4-5б Deauville) после 6 курсов, пациент должен рассматриваться как кандидат на высокодозную химиотерапию с поддержкой аутологичными гемопоэтическими стволовыми клетками (ВДХТ+Ауто-ТГСК)[2].

Лечение рецидивов/рефрактерное течения:

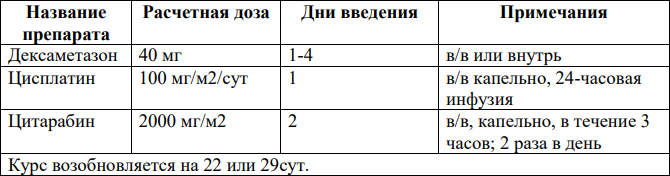

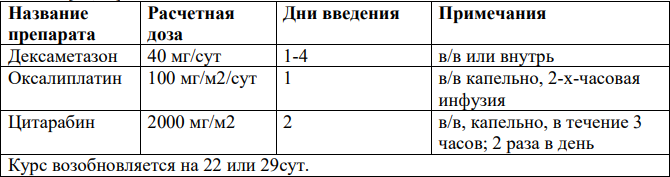

Рекомендуемые схемы 2-й линии терапии для кандидатов на ТКМ.

Предпочтительные режимы:

Другие рекомендуемые режимы

Лечение отдельных подтипов ДВККЛ:

Другими рекомендованными схемами являются:

В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с двойной или тройной поломкой (транслокацией) (“double-hit” или “triple-hit”)

Рекомендованы следующие курсы химиотерапии:

или

Рекомендовано проведение 4-6 курсов с последующей консолидацией с ВДХТ с аутоТГСК при достижении ответа [2,36]. Рецидивирующее/рефрактерное заболевание следует лечить, как описано для ДВККЛ.

Лимфома серой зоны:

Лимфома Беркитта:

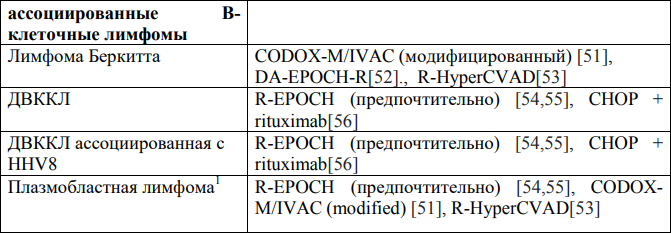

ВИЧ-ассоциированные лимфомы:

Лечение лимфом во время беременности:

Лечение пациентов старше 60 лет, а также с наличием сердечной недостаточности:

1

Рекомендуемые схемы 2-й линии терапии для НЕ кандидатов на ТКМ.

• GemOx ± ритуксимаб [30,64];

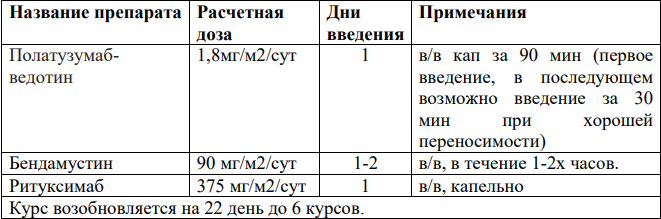

• Полатузумаб ведотин ± бендамустин ± ритуксимаб [66,67];

Другие рекомендуемые режимы (в алфавитном порядке) [2]:

Немедикаментозное лечение.

Режим: общеохранительный

Медикаментозное лечение.

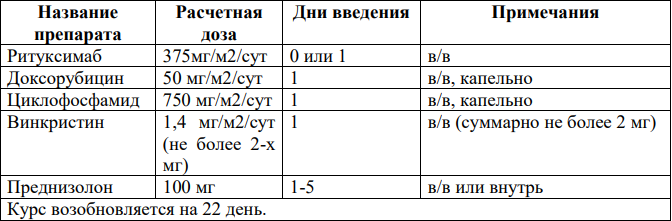

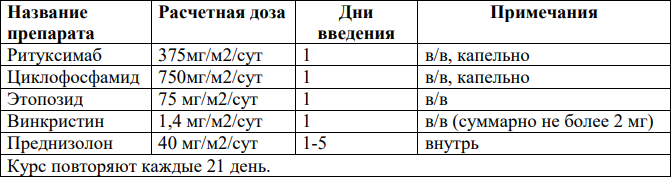

Основные схемы химиотерапии R-CHOP [18,56]:

DA-R-EPOCH1 [19,21,31,35]:

2Если уровень нейтрофилов 1тыс/мкл, уровень тромбоцитов выше 100тыс/мкл.

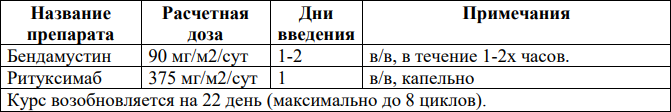

Бендамустин+ритуксимаб (BR) [65].

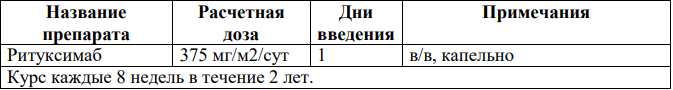

Монотерапия Ритуксимабом (поддерживающая терапия) [2].

R-mini-CHOP [61,62]:

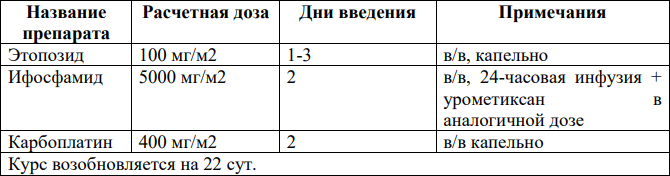

ICE [28,57]:

DHAP [24]

DHAX [25,26]:

ESHAP[29]:

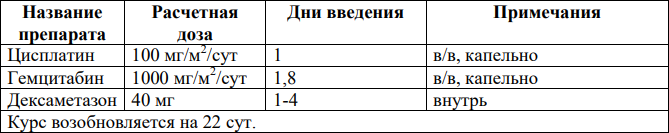

GDP[46]:

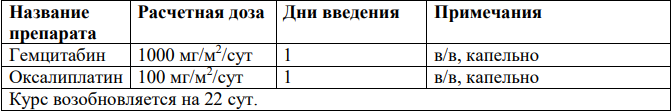

GemOх[30,64]:

Монотерапия Бендамустин [65]

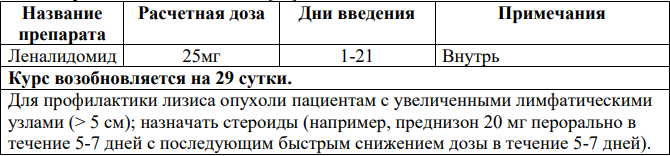

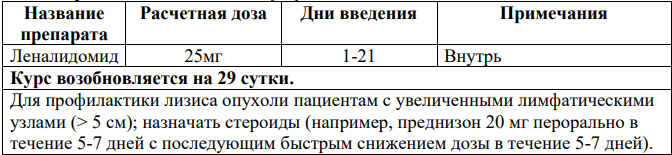

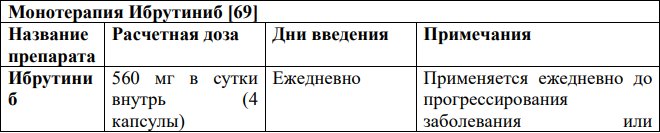

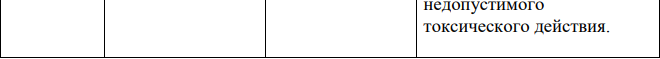

Монотерапия леналидомидом [68]

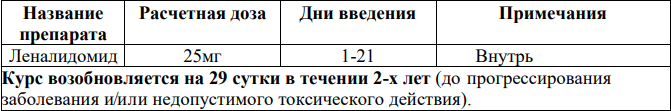

Поддерживающая терапия леналидомидом:

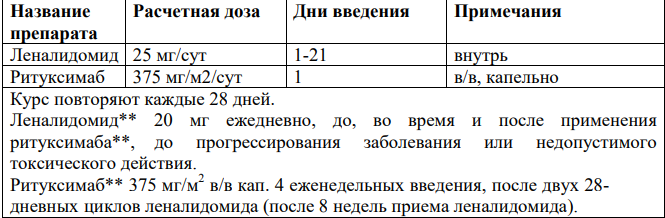

Леналидомид+Ритуксимаб[68]:

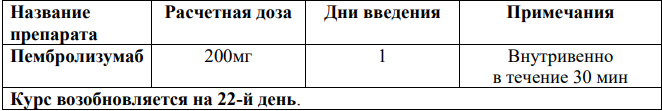

Монотерапия Пембролизумабом [33]

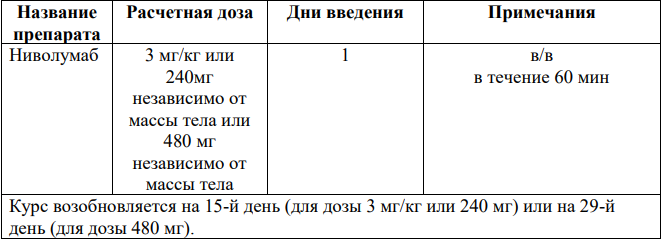

Монотерапия Ниволумабом [34]

Полатузумаб-ведотин+Бендамустин+Ритуксимаб (POLO-BR) [66,67].

CODOX-M (циклы 1, 3):

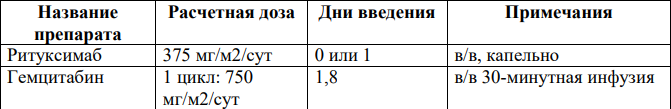

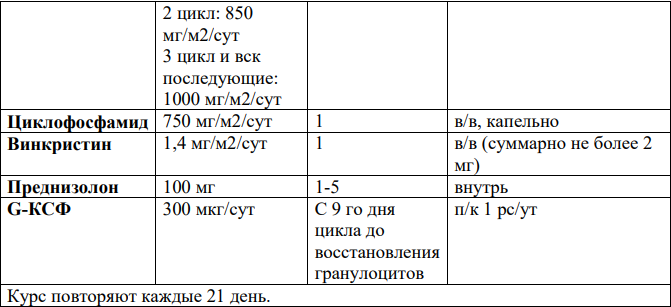

R-HyperCVAD/R-HMA[42,43,53].

Циклы 1, 3, 5, 7 (HyperCVAD):

− метотрексат 1000 мг в/в непрерывной 24-часовой инфузией, день 1;

− цитарабин 3 г/м2 (у больных старше 60 лет – 1 г/м2) в/в каждые 12 часов, дни 2-3 (всего 4 введения);

− метилпреднизолон 50 мг в/в каждые 12 часов, дни 1-3 (всего 6 введений);

− ритуксимаб 375 мг/м2 в/в или ритуксимаб 1400 мг п/к (кроме первого введения), дни 1,11 (циклы 1, 3) и дни 2, 8 (циклы 2, 4) – всего 8 введений;

R+/-CЕOP:

R+/-CЕРP:

R-GCVP:

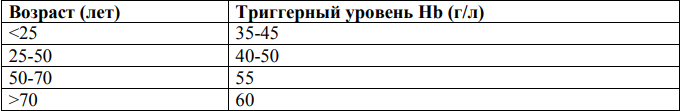

Трансфузионная поддержка:

Эритроцитарная масса/взвесь:

При отсутствии декомпенсированных заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких показаниями для профилактической трансфузии эритроцитов при хронических анемиях могут быть уровни гемоглобина:

Свежезамороженная плазма:

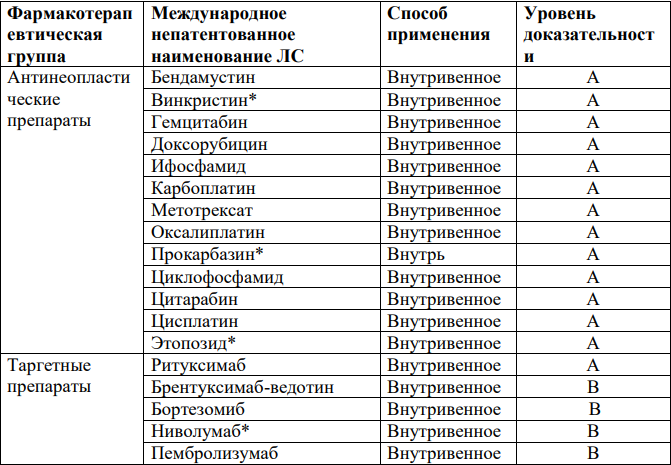

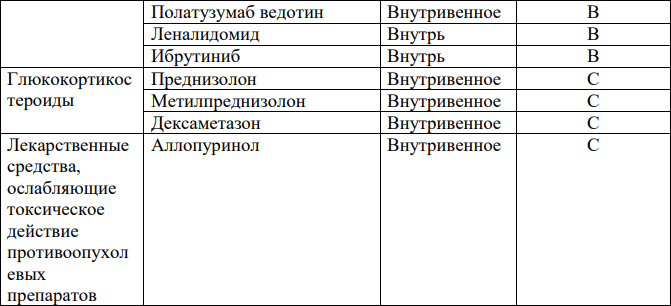

• Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения)

*В соответствии с правилами применения незарегистрированных ЛС.

NB! Дополнительное медикаментозное лечение проводится соответственно протоколам лечения развившихся осложнений.

Хирургическое вмешательство:

Основным противопоказанием к хирургическим вмешательствам является не купируемый геморрагический синдром

NB! Хирургическое лечение прочих сопутствующих хирургических патологии в рамках лечения соответствующего протокола.

Дальнейшее ведение:

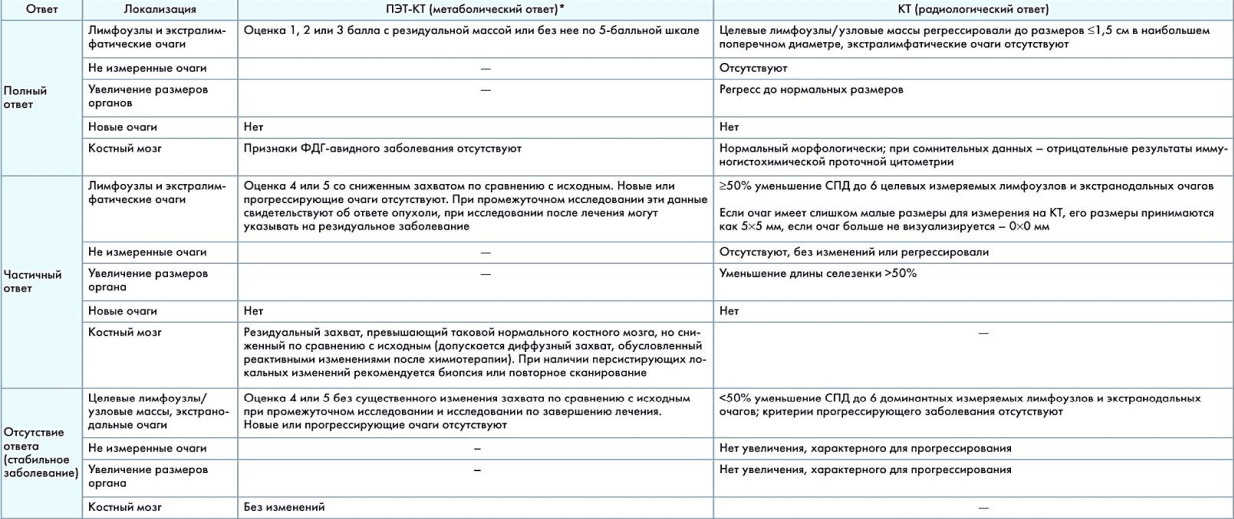

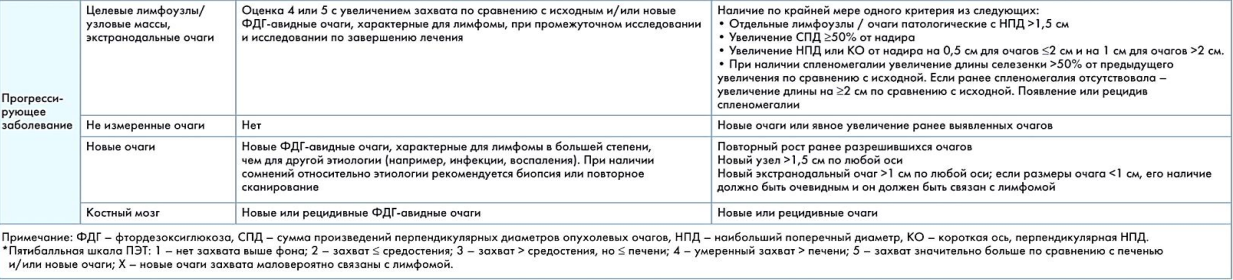

Индикаторы эффективности лечения:

Госпитализация

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ.

Показания для плановой госпитализации:

Показания для экстренной госпитализации:

Информация

Источники и литература

Информация

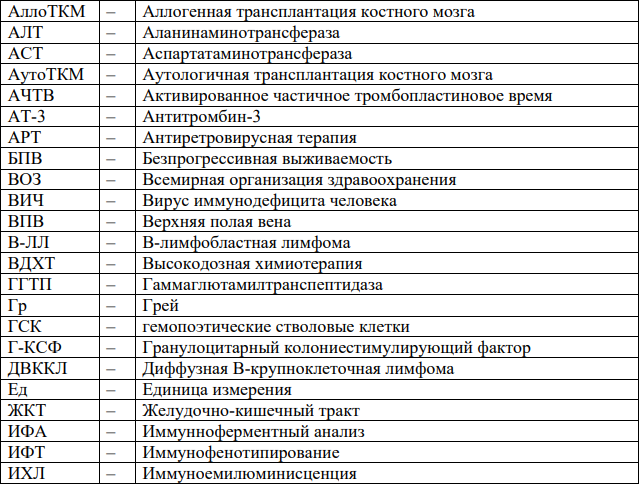

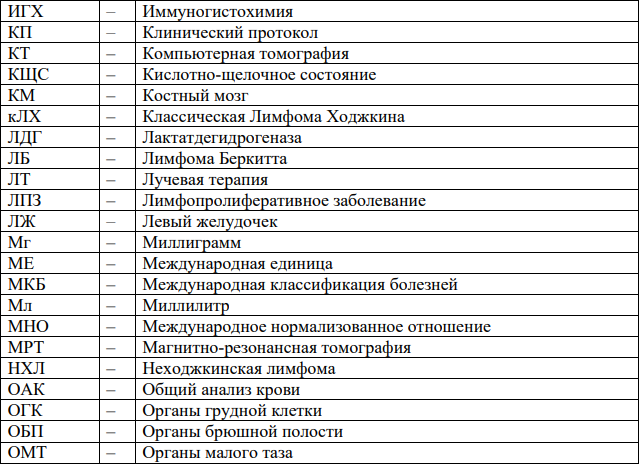

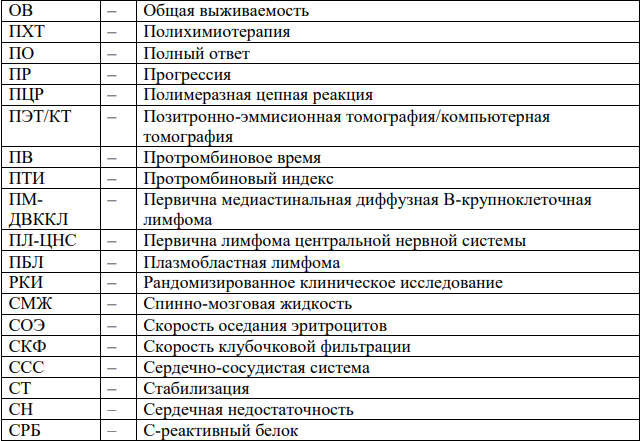

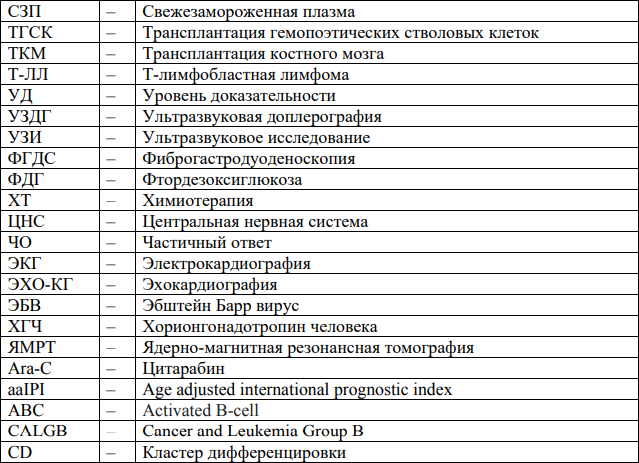

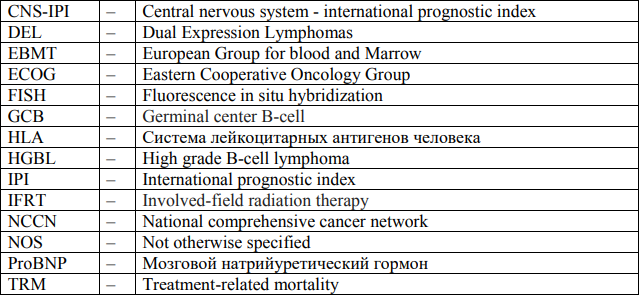

Сокращения, используемые в протоколе:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА:

6) Клодзинский Антон Анатольевич – кандидат медицинских наук, врач гематолог, ТОО «Центр гематологии».

7) Рамазанова Райгуль Мухамбетовна – доктор медицинских наук, врач-гематолог высшей квалификационной категории, профессор кафедры внутренних болезней НАО «Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д Асфендиярова».

8) Худайбергенова Махира Сейдуалиевна - клинический фармаколог, ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.

Рецензенты: Тургунова Людмила Геннадьевна – доктор медицинских наук, врач-гематолог высшей квалификационной категории, профессор кафедры внутренних болезней НАО «Медицинский Университете г.Караганда».

Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 5 лет после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Клинические требования:

Технические требования:

Объёмы облучения

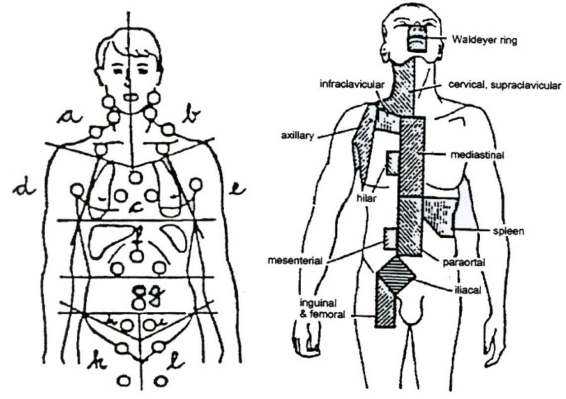

Для выбора адекватного объёма облучения необходимо помнить об определении областей и зон поражения. На V международном симпозиуме по лимфоме Ходжкина в 2001г. было уточнено, что термином «зона» обозначаются анатомические зоны, по которым устанавливается стадия заболевания в соответствии с классификацией Ann Arbor. Термин «область» – более широкое понятие, область может включать в себя одну или более зон. Так в одну область были включены шейные, над- и подключичные лимфатические узлы с одной стороны. Также в одну область объединены медиастинальные лимфатические узлы и лимфатические узлы корней легких, одной областью считаются лимфатические узлы «верхнего этажа» брюшной полости (ворота печени, ворота селезенки и корень брыжейки) и одной областью – лимфатические узлы “нижнего этажа” брюшной полости - парааортальные и мезентериальные (рисунок 1).

Рисунок 1. Области и зоны поражения при лимфомах

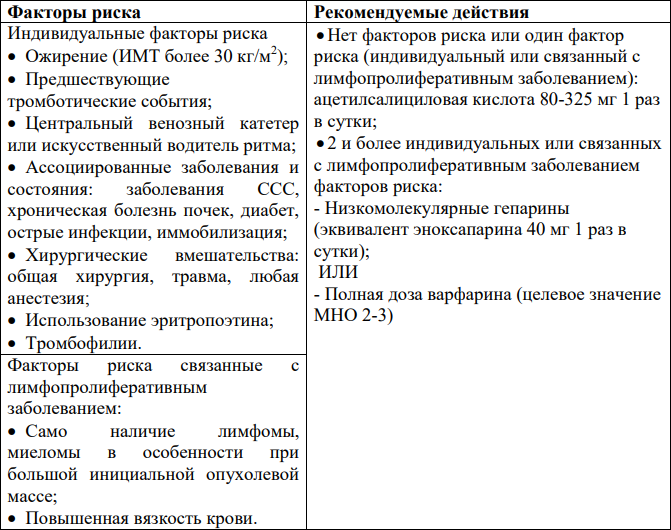

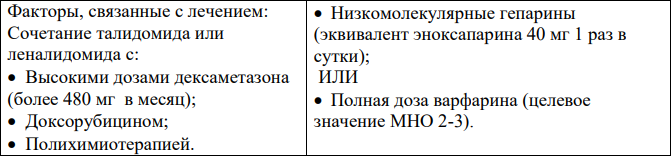

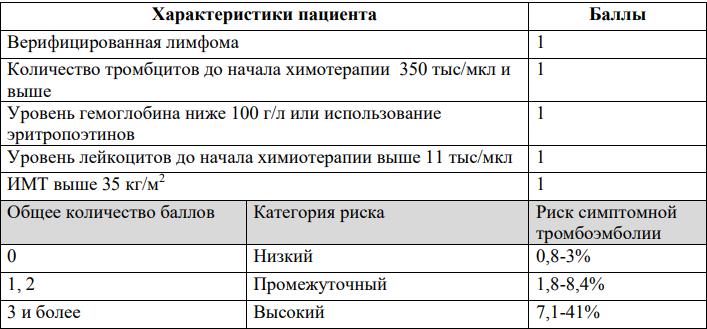

Факторы риска и профилактика тромботических и тромбоэмболических осложнений

Факторы риска и профилактика тромботических и тромбоэмболических осложнений у пациентов, которые получают талидомид или леналидомид

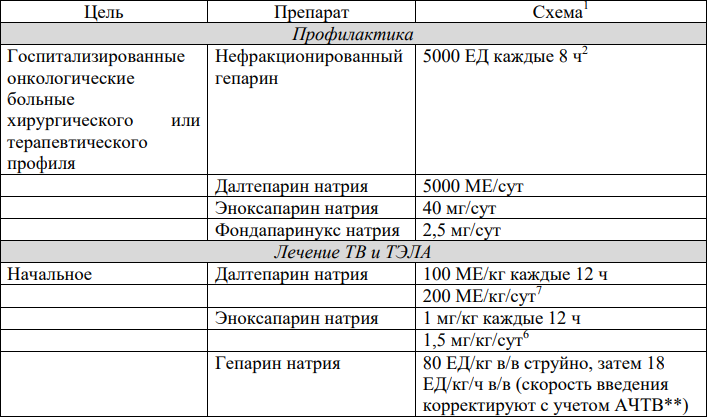

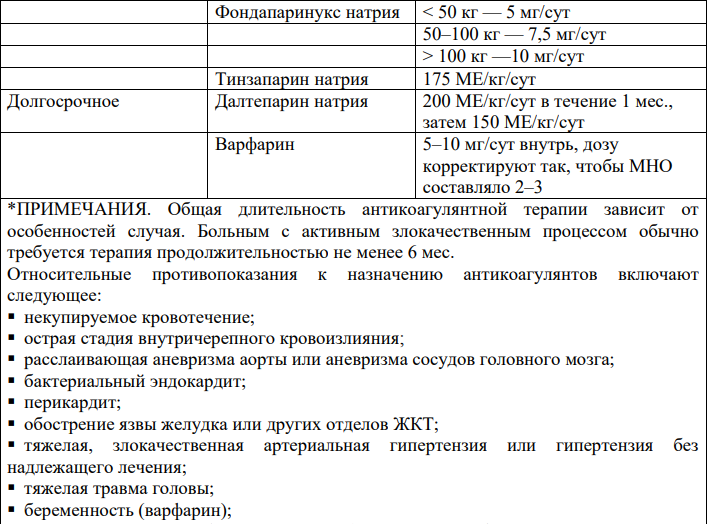

Рекомендации American Society of Clinical Oncology по профилактике и лечению тромбозов вен и тромбоэмболий у онкологических больных*

При разрушении опухолевых клеток образуется пять основных субстанций, которые выводятся исключительно почками: продукты распада пурина ксантин, гипоксантин и мочевая кислота; калий; фосфат.

Аллопуринол тормозит распад ксантина и гипоксантина до мочевой кислоты путем ингибирования ксантиноксидазы, снижая образование уратов в сыворотке крови.

Если перед началом циторедуктивной терапии наблюдается повышение уровня мочевой кислоты и/или калия, и/или фосфатов и/или креатинина, то мероприятия по нормализации этих показателей должны быть проведены до начала циторедуктивной терапии. Однако начало этой терапии не должно

откладываться более чем на 24 часа.

Главным мероприятием является инициирование и поддержание высокого диуреза - 100-250 мл/м2/ час. Если этого удается добиться, то метаболические нарушения бывают редко.

Если адекватного диуреза несмотря на достаточный объём инфузии, применение различных мочегонных средств добиться не удается, должны быть своевременно сделаны все необходимые приготовления к гемодиализу. Причиной олиго/анурии в этом случае является распространённое опухолевое поражение почек и/или обструкция опухолью (лимфомой) нисходящих мочевых путей, либо развитие тяжёлой уратной или кальциево-фосфатной нефропатии, либо комбинация этих патологических состояний.

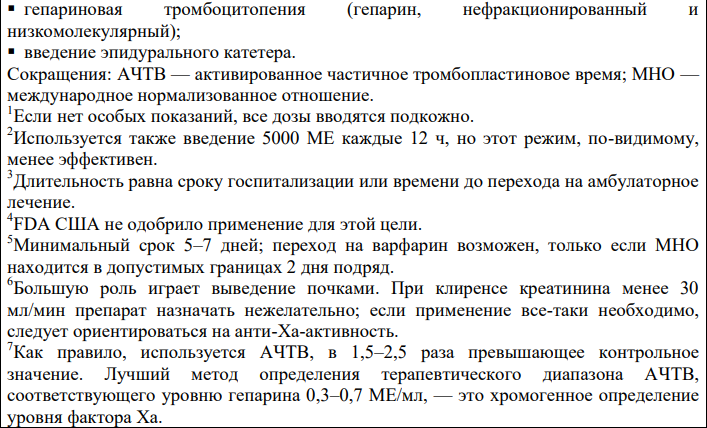

Гиперкалиемия является наиболее опасным осложнением синдрома острого лизиса опухоли. Если после проведения профилактических/терапевтических мероприятий уровень калия повышается или при предшествующей гиперкалиемии не происходит его быстрого снижения, то угрожающее состояние может развиться в течение нескольких ближайших часов.

Тяжелый синдром острого лизиса опухоли часто осложняется развитием гипокоагуляционной фазы синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, требующего массивной заместительной терапии свежезамороженной плазмой (не мене 1000 мл 2 раза в день), концентратами тромбоцитов и нередко – проведения плазмафереза.

Профилактика синдрома лизиса опухоли

Лабораторный контроль каждые 12-24 часа: биохимический анализ крови - Na+, K+, Cl, Ca++, фосфаты, мочевая кислота, креатинин, мочевина, белок, альбумин.

Приложение 9

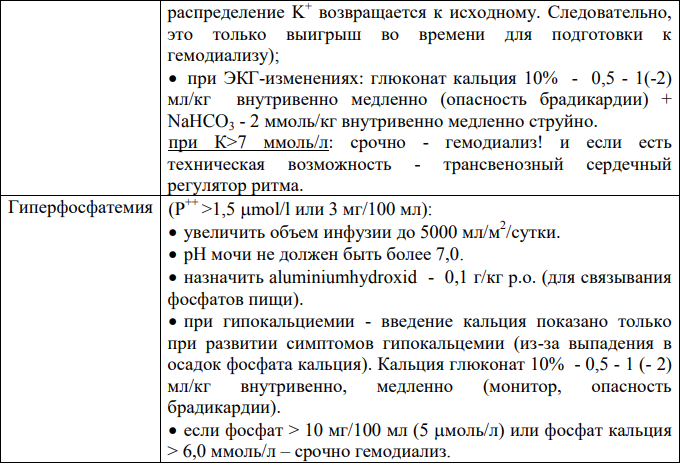

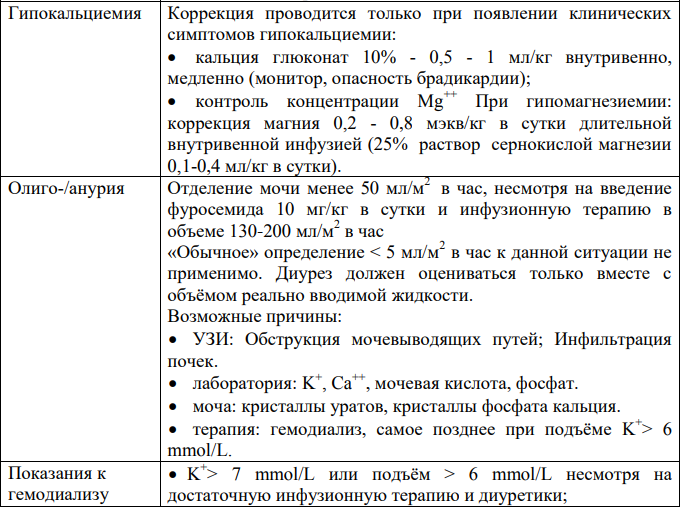

Коррекция водно-электролитных нарушений

Приложение 10

Прикреплённые файлы

Внимание!