Вторичная глаукома у детей

Вторичная глаукома у детей

Версия: Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия)

Общая информация

Краткое описание

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ

– размещенные в Рубрикаторе после 1 января 2024 года – с 1 января 2025 года.

Клинические рекомендации

Возрастная категория: Дети

Пересмотр не позднее: 2026

ID: 818

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

По уровню ВГД (табл. 1):

Таблица 1.

Нормальное

≤ 25,0

≤ 21,0

Умеренно повышенное

26-32

22-28

Высокое

≥ 33

≥ 29

По степени изменения полей зрения и поражения диска зрительного нерва (табл. 2):

Таблица 2.

Стадии

Признаки

Поле зрения

Диск зрительного нерва

Границы ПЗ нормальные, небольшие изменения (скотомы) в парацентральных участках ПЗ (мелкие парацентральные скотомы, относительная скотома в зоне Бьеррума)

Асимметрия экскавации на двух глазах, вертикально-овальная форма экскавации, экскавация расширена, но не доходит до края ДЗН

Сужение границ ПЗ с носовой стороны более чем на 10° или слияние мелких парацентральных скотом в дугообразную скотому

Экскавация ДЗН расширена, появляется краевая экскавация ДЗН

III далекозашедшая

Граница ПЗ с носовой стороны (или концентрически) находятся менее чем в 15° от точки фиксации. К этой стадии относят также случаи с сохранившимся только на периферии участком ПЗ при отсутствии центрального зрения

Краевая субтотальная экскавация ДЗН

IV, терминальная

Утрата предметного зрения

Экскавация тотальная

По течению (табл. 3):

Таблица 3.

Течение глаукомы

Клиническая характеристика

Стабилизированная

Отсутствие отрицательной динамики в состоянии ДЗН и ПЗ при продолжительном наблюдении за больным (не менее 6 месяцев)

Нестабилизированная

При повторных исследованиях регистрируют отрицательную динамику структурных (ДЗН, нервные волокна сетчатки) и функциональных (ПЗ) показателей

По гониоскопической картине:

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Воспалительная глаукома развивается при увеитах, кератоувеитах, склероувеитах вследствие нарушения оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) через трабекулу из-за повышения вязкости влаги передней камеры, связанной с поступлением белков и воспалительных клеток из кровеносных сосудов, воспалением и отеком трабекулярной сети, отеком и утолщением радужки и цилиарного тела формированием гониосинехий и др., либо в результате зрачкового или злокачественного блока, обусловленного формированием зрачковых или плоскостных иридохрусталиковых синехий.

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Жалобы (у маленьких детей - со слов родителей):

Следует отметить, что вторичная глаукома иногда бывает внешне бессимптомной, пациенты и их родители не предъявляют характерных жалоб, и заболевание выявляется при контрольном осмотре по поводу основного заболевания.

Основными клиническими признаками вторичной глаукомы у детей являются:

При одностороннем процессе важным является асимметрия выраженности перечисленных признаков (длины сагиттального размера, диаметра роговицы, усиления рефракции, экскавации диска зрительного нерва).

При отсутствии компенсации офтальмотонуса, стабилизации глаукомной нейрооптикопатии, а также остановки растяжения оболочек глазного яблока течение вторичной глаукомы прогрессирующее с развитием необратимой слепоты.

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

2. Физикальное обследование

Пациенты направляются на общесоматическое обследование и к профильным специалистам перед выполнением оперативного лечения.

3. Лабораторные диагностические исследования

4. Инструментальные диагностические исследования

Критерии подбора «целевого» ВГД для конкретного пациента в настоящее время не установлены. Ориентировочные характеристики верхней границы «целевого» офтальмотонуса у пациентов с различными стадиями глаукомы приведены в табл. 4

Таблица 4.

Стадия глаукомы

Pt, мм рт. ст.

P0, мм рт. ст.

Начальная

22–24

18–20

Развитая

19–21

15–17

Далекозашедшая

16–18

10–14

В связи с тем, что на данные тонометрии оказывают влияние толщина и диаметр роговицы, а также изменение ее вязкоэластичных свойств, в том числе вследствие основного заболевания (рубцы, дистрофия и др.), целесообразно учитывать эти параметры. В частности, при утолщенной отечней роговице ВГД показатели тонометрии могут быть занижены, а при наличии рубцов роговицы завышены вследствие снижения ее ригидности [22].

Таблица 5.

ЦТР (µm)

Коррекция

ЦТР (µm)

Коррекция

405

+ 7

565

– 1

425

+ 6

585

– 2

445

+ 5

605

– 3

465

+ 4

625

– 4

485

+ 3

645

– 5

505

+ 2

665

– 6

525

+ 1

685

– 7

545

0

705

– 8

Измерение толщины роговицы может быть проведено с помощью ультразвуковой кератопахиметрии A03.26.011.001, ОКТ переднего отрезка глаза A03.26.019.001 (оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора), оптической биометрии глаза A05.26.007 и ряда других методов, результаты которых несколько отличаются между собой и не могут сравниваться «напрямую».

Количественная оценка ДЗН:

Качественная оценка ДЗН:

Размер диска зрительного нерва. Среднестатистические размеры ДЗН находятся в пределах от 1,9 до 2,8 мм2. К малым относят ДЗН площадью меньше 1,5 мм2, к средним – от 1,51 до 2,5 мм2, к большим >2,51 мм2. При миопии ДЗН может немного (на 1,2±0,15%) возрастать на каждую диоптрию аметропии. Чем больше ДЗН, тем больше Э/Д и НРП. Соответственно, большая экскавация в большом ДЗН может быть физиологической, в то время как маленькая экскавация в маленьком ДЗН может быть следствием глаукомного повреждения, что существенно затрудняет офтальмоскопическую диагностику рассматриваемой патологии.

Значение имеет исследование поля зрения как с помощью неподвижных (статическая периметрия), так и движущихся стимулов Метод позволяет обнаружить даже минимальные дефекты как центрального, так и периферического поля зрения, существенно повышая эффективность диагностики и мониторинга начальной и развитой вторичной глаукомы у детей подросткового возраста. Оценке подлежат положение периферических границ поля зрения, наличие абсолютных и относительных скотом, границы слепого пятна. При оценке результатов статической автоматической периметрии, кроме того, используют такие индексы как средний дефект или среднее отклонение (MD) и очаговые дефекты (PSD).

При исходной и динамической оценке вышеперечисленных параметров следует оценивать влияние на них основного заболевания. В отсутствие других причин их ухудшение в динамике является важным признаком прогрессирования вторичной глаукомы.

Особенно важными представляются данные ЭФИ при отсутствии возможности оценки остроты зрения из-за возраста ребенка и при помутнении оптических сред, когда нельзя визуализировать структуры заднего полюса.

5. Иные диагностические исследования

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

1. Медикаментозное гипотензивное лечение

Таблица 6.

Группа препаратов

Механизм действия

Ожидаемый гипотензив-ный эффект

Побочные эффекты

Бета-адреноблокаторы (S01ED)

20 – 25% от исходного уровня ВГД

Апноэ, бронхопазм, брадикардия

Ингибиторы карбоангидразы (S01EC)

Аналоги простаглан-динов (S01EE)

Улучшение оттока водянистой влаги по увеосклеральному пути.

25–35% от исходного уровня ВГД

Гиперемия, раздражение глаз, утолщение и удлинение ресниц, потемнение радужки, увеит, макулярный отек

Миотики (парасимпатомиметики) S01EB

17–20% от исходного уровня ВГД

Спазм аккомодации, гиперемия конъюнктивы, головные боли

α2-адрено-миметики (Симпатомиметики для лечения глаукомы) (S01EA)

20% от исходного уровня ВГД

раздражение глаза, катаракта, сонливость (у детей до 2 лет), тахиаритмия, апноэ повышение АД

Однако в настоящее время детям до одного года разрешена только часть гипотензивных препаратов. Основные зарегистрированные лекарственные средства и их возрастные ограничения представлены в таблице 7.

Таблица 7.

МНН

Минимальный возраст

Тимолол*

Дорзоламид**

Латанопрост

Бримонидин

Пилокарпин**

Не указан

Комбинированные противоглаукомные средства не разрешены в детском возрасте и применяются по строгим показаниям.

Необходимо стремиться к снижению ВГД до уровня «целевого» (табл.2).

Основные принципы гипотензивной терапии:

Показатели эффективности:

Местные гипотензивные препараты применяют как самостоятельный вид терапии, а также в период подготовки ребенка к операции и в ряде случаев при недостаточном гипотензивном эффекте вмешательства.

2. Медикаментозное нейротрофическое лечение

Методы хирургического лечения вторичной глаукомы у детей предусматривают 3 направления:

Выбор хирургического вмешательства определяется:

Гониотомия. A16.26.067. По данным ряда исследований эффективна при увеальной и афакической глаукоме [1, 11, 27, 31, 32, 39, 42, 43, 45, 50, 56, 61].

Этапы хирургического лечения включают парацентез роговицы, введение в камеру вискоэластика. Далее с помощью введенного в переднюю камеру гониотомического ножа производится разрушение ткани, закрывающей трабекулу и самой трабекулы с противоположной стороны камеры на 1000 – 1100 (в пределах визуализации гониолинзой). После успешной манипуляции ВГЖ дренируется в Шлеммов канал. В случаях неудачи манипуляции можно повторять. Возможные осложнения операции включают гифему, циклодиализ, иридодиализ, периферические передние синехии, а также катаракту.

Трабекулотомия. A16.26.069 Операцию можно применять для лечения различных типов вторичной глаукомы у детей – афакической, постувеальной и др. [1, 11, 12, 32, 43, 45, 56, 57, 60].

Варианты антиглаукомных дренажных устройств:

Техника операции имплантации трубчатой дренажной системы не отличается от таковой у взрослых, однако должна выполняться с учетом анатомических особенностей детского глаза, особенно при увеличении его размеров вследствие глаукомы. Формируют лоскут конъюнктивы, основанием к своду в выбранном квадранте, конъюнктиву отсепаровывают тупым путем до склеры. Платформу клапана помещают в выбранный квадрант и фиксируют к склере нерассасывающимся шовным материалом 7-0 или 9-0 далее 8 мм от лимба, с целью уменьшить фибропластические реакции, источником которых являются клетки теноновой капсулы. При небольшой орбите ребенка для облегчения фиксации платформы в соответствующем положении имплантата показано выполнение кантотомии. Расположение трубки в витреальной полости возможно только после проведения субтотальной витрэктомии, так как остатки стекловидного тела могут притягиваться к раструбу трубки и блокировать его.

Для профилактики эрозии через конъюнктиву экстраокулярную часть трубки покрывают консервированной склерой, роговицей или перикардом.

Возможные осложнения операции включают переднее смещение трубки с контактом ее с роговицей, ретракцию трубки, ретракцию радужки к трубке, приводящую к изменению формы зрачка, эрозию конъюнктивы с прорезыванием трубки, нарушение подвижности глазного яблока, диплопию и ограничение взора, обструкцию дренажной трубки кровью, фибрином, капсулой хрусталика или стекловидным телом, гифему, ЦХО, инкапсуляцию фильтрационной подушки, чрезвычайно редко – отслойку сетчатки и эндофтальмит.

Энергия воздействия и число наносимых коагулятов варьируют в зависимости от исходного уровня ВГД и степени пигментации радужки (как косвенного показателя пигментации цилиарных отростков). Всего производится 15–20 аппликаций в 1,5 мм от лимба при перпендикулярном расположении зонда с легким поддавливанием по кругу, избегая верхних отделов. Мощность и экспозиция для диодного лазера соответственно составляют 0,5–1,0 вт и 0,5–2 с, начиная с минимальных значений и постепенно повышая дозу излучения. При появлении акустического хлопка в момент коагуляции (pop-corn – эффект) необходимо уменьшить мощность для минимизации риска чрезмерной травматизации цилиарного тела.

Возможные осложнения операции включают иридоциклит, гифему, гемофтальм, эрозию роговицы, деформацию зрачка, гипотонию, вплоть до субатрофии глазного яблока. Вместе с тем аккуратное дозирование параметров лазерного излучения позволяет свести число таких осложнений к минимуму.

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Таблица 8.

Наименование метода

Способ применения, медикаментозные препараты

Частота курсов

Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения – пульсирующим и вращающимся.

Частота 50гц- до 10 мТа

Курсы 2 раза в год по 10 процедур

Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

Курсы 2 раза в год по 10 процедур

Магнитофорез

другие психостимуляторы и ноотропные препараты (N06BX)

Курсы 2 раза в год по 5 процедур

Электрофорез эндоназальный

Спазмолитики (A03AD Папаверин и его производные)

Курсы 2 раза в год по 10 процедур

Противопоказания к нейротрофической терапии:

Возможно включение в схемы лечения:

Курсы поддерживающей терапии следует проводить регулярно 2 раза в год.

При начальных дистрофических изменениях роговицы применяют гели-кератопротекторы (дексапантенол S01XA12) и витамино-насыщенные растворы (таурин S01XA). При тотальных стромальных помутнениях консервативное лечение неэффективно. Данные случаи могут быть показанием к кератопластике (при условии компенсации глаукомного процесса и благоприятном функциональном прогнозе).

Важным является функциональное лечение, направленное на борьбу с амблиопией путем коррекции аметропии и плеоптики. У детей с вторичной глаукомой чаще выявляется миопия, нередко средней и высокой степеней, обязательно требующая коррекции.

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Диагностика вторичной глаукомы осуществляется врачом-офтальмологом, выделяющим среди пациентов с офтальмопатологией группы риска развития вторичной глаукомы, с подозрением на вторичной глаукому и с развитием данного заболевания. На консультацию к врачу-офтальмологу также направляют детей с риском развития вторичной глаукомы (например, получающих системные глюкокортикоиды) врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи). Врач-офтальмолог проводит комплексное обследование и определяет тактику лечения, при показаниях назначает медикаментозную терапию. При необходимости проведения диагностических процедур с применением анестезии дети направляются в детское офтальмологическое отделение.

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

Таблица 9.

Течение

Частота осмотров

Подозрение на глаукому

Ежемесячно

После хирургического лечения

Первый осмотр не позже, чем через 1 неделю после выписки из стационара

Нестабильное

Не реже 1 раза в месяц

Стабильное

1 раз в 3 - 6 месяцев

Всем детям проводят комплекс обследований, включающий оценку состояния переднего и заднего отделов глаза, измерение ВГД, определение рефракции и зрительных функций: визометрия, рефрактометрия, офтальмотонометрия, компьютеная периметрия, биомикроскопия глаза, офтальмоскопия/биомикроскопия глазного дна, при необходимости оптическое исследование сетчатки и головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография, ОКТ)

Информация

Источники и литература

Информация

Термины и определения

Оптическая когерентная томография (ОКТ) ‒ диагностический неинвазивный бесконтактный метод прижизненной визуализации, качественного и количественного анализа морфологических особенностей структур глазного дна, основанный на принципе световой интерферометрии.

Офтальмогипертензия – повышение уровня ВГД при отсутствии характерных для глаукомы изменений ДЗН, слоя нервных волокон сетчатки и дефектов поля зрения (ПЗ).

ем, характеризующаяся устойчивостью, а часто и невосприимчивостью, к стандартным способам лечения.

Таблица 10.

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Таблица 1.

Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

Таблица 2.

Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

Таблица 3.

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

Порядок обновления клинических рекомендаций.

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

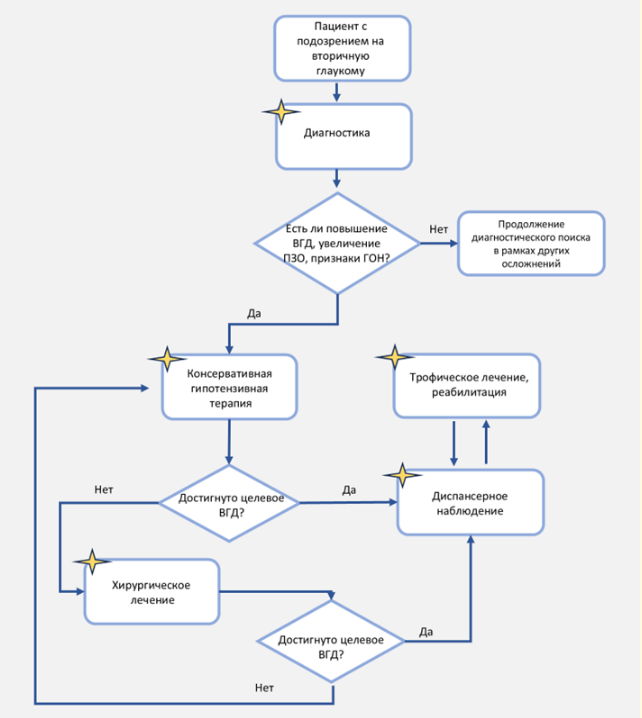

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Необходимо строго соблюдать все назначения и рекомендуемую кратность обследования у врача-офтальмолога.

Прикреплённые файлы

Внимание!