Волосатоклеточный лейкоз

Волосатоклеточный лейкоз

Версия: Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия)

Версия: Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия)

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ

– размещенные в Рубрикаторе после 1 января 2024 года – с 1 января 2025 года.

Клинические рекомендации

Возрастная категория: Взрослые

Пересмотр не позднее: 2026

ID: 130

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Примерная частота встречаемости клинико-лабораторных проявлений ВКЛ:

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Диагноз ВКЛ следует заподозрить, если у пациента:

Критерии установления диагноза/состояния:

При наличии только данных (1) и (5) диагноз ВКЛ вероятен, при наличии данных (2-4) и (6) – достоверен.

Дифференциальный диагноз ВКЛ необходимо проводить со всеми заболеваниями, протекающими с цитопенией, лимфоцитозом и спленомегалией. Это в первую очередь другие лимфопролиферативные заболевания – лимфома маргинальной зоны селезенки, Т-клеточная лимфома, селезеночная форма диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы, хронический лимфолейкоз, лимфома красной пульпы селезенки, вариантная форма ВКЛ. Спектр дифференциальной диагностики ВКЛ также включает другие гематологические (апластическая анемия, миелодиспластический синдром, миелофиброз) и негематологические (болезнь Гоше, гепатиты и циррозы, аутоиммунные нарушения) заболевания со сходной симптоматикой. В редких случаях (примерно 1%) возможно сочетание ВКЛ с хроническим лимфолейкозом, еще реже – с другим гематологическим заболеванием лимфоидной или миелоидной направленности.

Наиболее сложным представляется дифференциальный диагноз ВКЛ со схожими с ним по клиническим проявлениям вариантным ВКЛ и диффузной мелкоклеточной B-клеточной лимфомой красной пульпы селезенки, выделенными в классификациях Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) 2008 г. и 2016 г. в подварианты отдельной нозологии — «лимфома/лейкоз селезенки, неклассифицируемый» (в классификации ВОЗ 2022 вариантный ВКЛ переименован в селезеночную В-клеточную лимфому/лейкоз с выраженными ядрышками).

Заболевание хуже отвечает на стандартную терапию, и оптимальное лечение вариантной формы ВКЛ до настоящего времени однозначно не определено [9,10]. Вследствие редкости заболевания рандомизированных клинических исследований по сравнению эффективности различных методов лечения при вариантном ВКЛ нет. По данным большинства исследователей, аналоги пуринов менее эффективны и чаще позволяют достичь лишь частичной ремиссии или улучшения. Предпочтительным считается сочетание аналога пуринов с #ритуксимабом**. Применяется длительная терапия интерфероном α (интерфероном альфа-2b** или #пэгинтерфероном альфа-2а (40 кДа) **), схемы химиотерапии RB. При выраженной спленомегалии в первой линии лечения используют спленэктомию. Изучается эффективность лечения моноклональными антителами и конъюгатами антитело-лекарственное средство (антителами CD22 и CD25) . У молодых пациентов с резистентным течением заболевания возможно проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

По ряду признаков (отсутствие лейкопении и моноцитопении, аберрантный иммунофенотип, отсутствие мутации V600E гена BRAF) вариантный ВКЛ и ЛКПС очень схожи между собой, однако различаются наличием лейкозной инфильтрации в гистологическом препарате костного мозга при вариантном ВКЛ в противовес скудному вовлечению костного мозга в гистологическом препарате трепанобиоптата при ЛКПС.

Необходимо уточнение семейного анамнеза о наличии заболевания системы крови у родственников.

3. Лабораторные диагностические исследования

4. Инструментальные диагностические исследования

5. Иные диагностические исследования

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

2. Лечение впервые диагностированного волосатоклеточного лейкоза

Лечение кладрибином не требует специальной сопутствующей терапии (т. е. не назначаются противорвотные препараты, водная нагрузка), за исключением применения ко-тримоксазола [Сульфаметоксазол+Триметоприм]** и ацикловира** в соответствии с инструкцией для профилактики инфекций (по показаниям; обязательно в случае нейтропении – до восстановления уровня нейтрофилов >1,0×109/л).

5. Определение эффективности лечения

6. Диетическое лечебное питание

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Госпитализация

Организация оказания медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-гематологом и иными врачами-специалистами в центре амбулаторной гематологической/онкологической помощи либо в первичном гематологическом/онкологическом кабинете, первичном гематологическом отделении, поликлиническом отделении онкологического диспансера.

Показания к госпитализации в круглосуточный или дневной стационар медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю «гематология», определяются врачом-гематологом/консилиумом врачей с привлечением при необходимости других врачей-специалистов.

Показания для плановой госпитализации:

Показания для экстренной госпитализации:

Показания к выписке пациента из стационара:

Заключение о целесообразности перевода пациента в профильную медицинскую организацию составляется после предварительной консультации по предоставленным медицинским документам (в том числе, в рамках телемедицинской консультации) и/или предварительного осмотра пациента врачами-специалистами медицинской организации, в которую планируется перевод.

Профилактика

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

Высокая частота инфекционных осложнений у пациентов в развернутой фазе ВКЛ (впервые выявленный или рецидив, прогрессирование заболевания), особенно в период нейтропении, диктует необходимость назначения препаратов для профилактики.

Информация

Источники и литература

Информация

Иммуногистохимическое исследование – исследование фенотипа клеток путем определения CD-маркеров на твердых образцах (парафиновых блоках) биоптата костного мозга или селезенки.

Интерферон α – АТХ L03AB04 #пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа) ** или L03AB05 интерферон альфа-2b**

Определение мутации BRAFV600E – молекулярное исследование, выявляющее наиболее частый вариант BRAF-мутаций с заменой валина на глутамин в кодоне 600.

Спленэктомия – удаление селезенки (лапароскопически или в ходе полостной операции).

Трепанобиопсия – процедура получения образца костного мозга трепанационной иглой из гребня подвздошной кости таза.

Пункция костного мозга – процедура получения образца костного мозга специальной иглой из грудины или гребня подвздошной кости.

Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

1. Терапия осложнений волосатоклеточного лейкоза и его специфического лечения

Инфаркт и разрыв селезенки

Осложнения, связанные с введением интерферона альфа-2b** и #пэгинтерферона альфа-2а (40 кДа)**, кладрибина, CD20 (кластеров дифференцировки 20) ингибиторов.

2. Диагностика и лечение инфекционных осложнений волосатоклеточного лейкоза

Наиболее частыми проявлениями клинически доказанных инфекций являются пневмония, инфекция мягких тканей, инфекция промежности (в т. ч. парапроктит). Микробиологическим подтверждением инфекции в период гранулоцитопении в большинстве случаев является выделение микроорганизмов из гемокультуры.

Во всех случаях вероятного или установленного инфекционного процесса следует активно проводить диагностику, направленную на выявление, как очагов инфекции, так и этиологических агентов, незамедлительный забор образцов клинического материала от пациента для проведения микробиологических исследований (особенно при анамнезе приема глюкокортикоидов, и в пожилом возрасте – возможность септицемии с нормотермией).

При инфекции промежности, воспалении или повреждении слизистой прямой кишки (трещина, парапроктит и др.) проводят микробиологическое исследование и молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки (ректальных мазков) с целью детекции колонизации слизистой оболочки кишечника полирезистентными грамотрицательными бактериями и грибами рода Candida.

При наличии септикопиемических очагов кожи (инфильтраты в дерме любых размеров, возникшие при гипертермии) проводят микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на наличие бактерий, грибов, туберкулёза; микроскопическое исследование с окраской по Граму, Цилю-Нильсену, калькофлюором белым.

Показания к назначению антибактериальной терапии первого этапа

Показанием к назначению антибактериальных препаратов системного действия является повышение температуры ≥38,0°С, сохраняющееся в течение 2 часов и не связанное с введением пирогенных препаратов (например, компонентов крови, факторов роста и др.) или наличие очага инфекции (например, пневмония, парапроктит и др.) вне зависимости от показателей температуры.

При клинически и микробиологически доказанной инфекции длительность применения антибактериальных препаратов системного действия составляет не менее 7 дней, при соблюдении условий, что нормальная температура наблюдается не менее 4-х дней, очаги инфекции полностью регрессировали, достигнута (или предполагается) микробиологическая эрадикация возбудителя подтвержденной инфекции. После отмены антибактериальные препараты системного действия продолжают наблюдение пациента с нейтропенией/лейкопенией в течение последующих 24-48 ч, и в случае появления температуры вновь назначают антибактериальные препараты системного действия.

Перианальная инфекция

Диагноз перианальной инфекции устанавливается клинически на основании симптомов, характеризующих воспаление: перианальная боль, эритема, скопление жидкости или образование свища. Поскольку инвазивные диагностические процедуры (ректальное исследование и ректоскопии) у пациентов с ВКЛ связаны с опасностью кровотечения и диссеминации инфекции в ткани и кровоток, при сомнительной клинике проводится МРТ или КТ/СКТ органов малого таза. МРТ признаки перианальной инфекции – полости в параректальной клетчатке, скопления жидкости, дефекты стенки прямой кишки и свищевые ходы. У больных с нейтропенией при наличии клинических данных достаточным МРТ-признаком перианальной инфекции является наличие отека параректальной клетчатки. Для выявления характера микрофлоры, назначения и модификации антибактериальной терапии проводят идентификацию возбудителя, применяя микробиологическое, молекулярное и др. исследования мазков со слизистой прямой кишки, отделяемого свища, поверхности раны, соскоба кожи перианальной области.

Для пациентов ВКЛ аноректальные инфекции рассматриваются как состояние, требующее неотложного лечения с помощью антибактериальных препаратов системного действия, что позволяется остановить развитие аноректальной инфекции и сепсиса. Показано применение на первом этапе противомикробных препаратов системного действия, проявляющих активность в отношении грамотрицательных бактерий, включая синегнойную палочку, введение противомикробных препаратов системного действия проводится только внутрь и внутривенно.

В случае беременности у пациентки с ВКЛ без показаний к неотложному лечению (при неглубокой цитопении и незначительной спленомегалии, без инфекционных проявлений) возможно наблюдение. В то же время, крайне опасно пассивное ведение пациенток с углубляющейся цитопенией — напротив, необходим быстрый выбор адекватной тактики лечения для сведения к минимуму осложнений и рисков течения беременности и родов для матери и ребенка [43]. Основным подходом к лечению ВКЛ на фоне беременности является применение интерферонов, но также возможно проведение спленэктомии, реже, тщательно взвесив все факторы риска и прогноза - применение #кладрибина, #ритуксимаба**.

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Методология сбора доказательств

Поиск в электронных базах данных

Базы данных, использованных для сбора/селекции доказательств:

Методы, использованные для анализа доказательств:

Методы, использованные для качества и силы доказательств:

Таблица А1.

Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

Таблица А2.

Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

Таблица А3.

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

Порядок обновления клинических рекомендаций.

Пациентам с ВКЛ с наличием нейтропении и/или эпизодов вирусной инфекции (в том числе, в анамнезе) проводится профилактика вирусных инфекций - например, ацикловир** (внутривенно 250 мг/м2 или 5 мг/кг каждые 12 часов); ацикловир** (таблетки по 400 мг х 2 раза); валацикловир (таблетки по 500 мг х 2 раза); фамцикловир (таблетки по 500 мг 2 раза). Обычно противовирусную профилактику применяют в течение специфической терапии и после нее до восстановления нейтрофилов более 1,0 – 1,5 х109/л; перевод с пероральной на внутривенную форму проводят у пациентов с мукозитом [53,54, 70].

Таблица А3.1.1

Алгоритм диагностических исследований у больных с волосатоклеточным лейкозом и инфекциями.

Приложение А3.2. Сопроводительная терапия при введении ингибиторов CD20 (кластеров дифференцировки 20) при волосатоклеточном лейкозе.

Для предупреждения развития инфузионных реакций непосредственно перед введением моноклональных антител и конъюгатов антитело-лекарственное средство рекомендовано проведение премедикации.

Введение #ритуксимаба** может сопровождаться инфузионными реакциями, в основном это озноб, слабость, одышка, диспепсия, тошнота, сыпь, артериальная гипотензия или гипертензия, лихорадка, зуд, крапивница, тахикардия, что требует назначения стандартной премедикации (за 30 – 60 мин до инфузии вводят нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты, антигистаминные средства системного действия, глюкокортикоиды), соблюдения тайминга введения препарата (раствор стабилен в течение 12 ч при комнатной температуре или в течение не более 24 ч при температуре от 2 до 8 °C); правил введения (внутривенно медленно с начальной скоростью первой инфузии 50 мг/ч, с последующей эскалацией на 50 мг/ч каждые 30 мин, до максимальной скорости 400 мг/ч) и назначения противоаллергической и противошоковой терапии при необходимости. Легкие или умеренные реакции могут быть устранены уменьшением скорости введения, которую можно вновь увеличить после исчезновения симптоматики. При подкожном введении последующих доз препарата у пациентов с затрудненным венозным доступом также проводится стандартная премедикация (нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты, антигистаминные средства системного действия, глюкокортикоиды). В связи с опасностью развития гипотензии рекомендуется отмена антигипертензивных средств за 12 ч до начала и на протяжении всего времени инфузии #ритуксимаба**.

А3.2.2. #Обинутузумаб** [47-49]

При введении #обинутузумаба** могут наблюдаться инфузионные реакции (в том числе, тяжелые). Наиболее частые – тошнота, рвота, озноб, понижение / повышение артериального давления, повышение температуры тела, одышка, приливы, головная боль, тахикардия и диарея. Для предупреждения развития инфузионных реакций всем пациентам следует проводить премедикацию препаратами из группы анальгетиков (N02 по АТХ), антигистаминных средств системного действия (R06A по АТХ) и глюкокортикоидов (H02AB по АТХ); отменять прием антигипертензивных средств (С02 по АТХ) утром в день первой инфузии, а также поэтапно вводить дозу в 1 цикле.

Трансфузии эритроцитосодержащих компонентов крови (ЭСК)

Трансфузии концентрата тромбоцитов

Таблица А3.3.1.

Показания к переливанию концентрата тромбоцитов

Таблица А3.3.2.

Шкала кровотечений по ВОЗ

Клиническими критериями эффективности трансфузии концентрата тромбоцитов являются прекращение или уменьшение выраженности спонтанной кровоточивости, отсутствие свежих геморрагий на коже и видимых слизистых.

С целью повышения безопасности трансфузий дополнительно могут применяться следующие технологии:

Для профилактики нежелательных реакций на трансфузию при неоднократном проведении трансфузий компонентов крови может потребоваться премедикация в соответствии с общими рекомендациями. Степень тяжести посттрансфузионных реакции и осложнений можно определить по соответствующей шкале (см. Приложение Г2.1).

Критерии полной ремиссии:

Некоторые исследователи выделяют полную ремиссию с резидуальной болезнью при наличии 1–5 % «ворсинчатых» лимфоцитов в костном мозге.

Критерии частичной ремиссии:

Улучшением считается нормализация одного из параметров без ухудшения других.

Критерии рецидива:

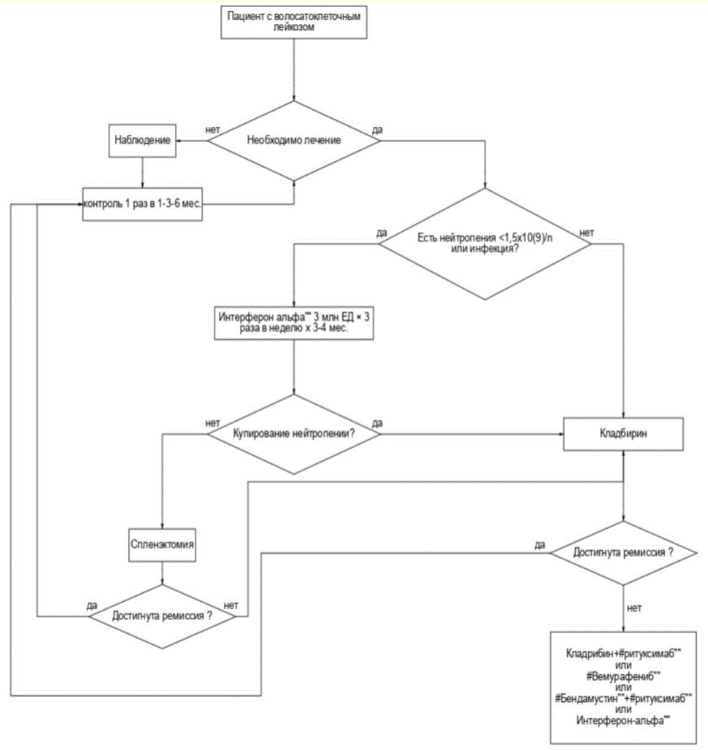

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Опасность для жизни может представлять только инфекция в период сильного снижения уровня лейкоцитов. Вот почему важно в период лечения соблюдать все рекомендации врача и немедленно сообщать об отклонениях в состоянии, особенно о повышении температуры тела. Когда лечение успешно завершено, важно оставаться под наблюдением врача-гематолога, регулярно проводить анализ крови и оценивать размер селезенки. Это дает возможность вовремя увидеть начало рецидива болезни, еще до появления симптомов болезни, и провести короткий курс лечения, чтобы снова ввести болезнь в состояние ремиссии. При необходимости врач предложит дополнительные средства лечения (например, удаление селезенки).

Оригинальное название: The ECOG Scale of Performance Status

Приложение Г2.1 Оценка степени тяжести посттрансфузионных реакции и осложнений

Таблица Г2.1.

Степень тяжести реакций и осложнений, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов

Прикреплённые файлы

Внимание!